「アパレル廃棄問題」から近未来の社会シフトが見えてくる:小売・流通アナリストの視点(1/4 ページ)

アパレルの売れ残り商品の廃棄処分に世間の批判が集まっている、という報道を最近いくつか目にした。

例えば、日本経済新聞の「アパレル廃棄慣習に風圧」という記事では、「英バーバリーは自社製品の焼却処分が批判され、廃棄をやめる方針を表明した。ブランド価値の低下を防ぐために続けてきたが、環境負荷の抑制や社会的責任が求められており、(中略)、廃棄を前提としたモデルから抜け出す取り組みも動きだしている」といった内容である。衣料品業界における売れ残り廃棄の慣習は、昔から行われていることであり、驚きもしないのだが、今では供給量の半分以上が売れ残るという、相当に深刻な状況に陥っているらしい。

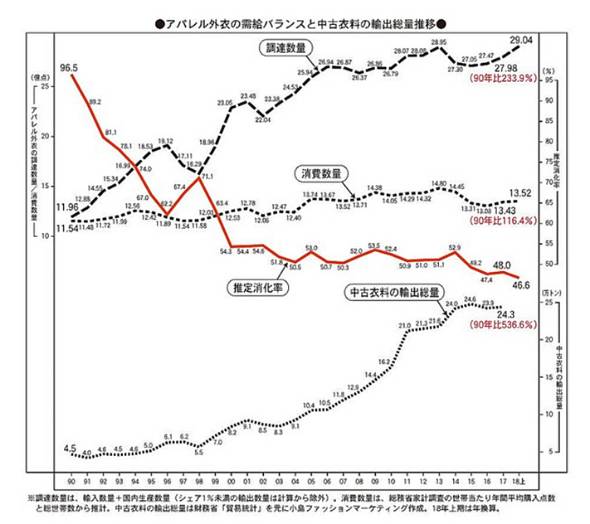

記事にも書いてあるが、2016年の衣料品の市場規模は約10兆円で、1990年と比較して3割程度縮小しているにもかかわらず、供給量自体は倍増しているらしい。2000年代に入って以降は、そこまで極端ではないが、販売が停滞しているにもかかわらず、供給量は増加傾向にあり、消化率(販売量/供給量)は00年の54.3%から16年46.6%へと低下しているというデータもある(小島ファッションマーケティング調べ)(図表)。

なぜこんなことになるかといえば、アパレル消費が横ばいを保っている中で、各企業が過当競争を続けているということに尽きる。アパレル業界では、売れ残り商品をセール、アウトレット、会員セール、バッタ屋(中古販売業者)といったさまざまな処分チャネルを活用して換金に努めているが、それでも処理できないで廃棄される量が増加し続けているようだ。環境負荷という正論の下、廃棄量を減らさねばならないという批判は、ある意味、限界を超えた業界からの悲鳴のリークなのだろうと想像する。

現在の老舗小売大手企業は、高度成長期に衣料品の販売をテコに成長した企業が多い。かつて小売の王者であった百貨店や、その次の時代に覇者となった総合スーパー大手の主力商品は衣料品であり、消費が拡大している時代にうまく適合して、衣料品を売りまくって大きくなった。

今の二大流通グループ、イオンやセブン&アイも、祖業は衣料品小売だ。消費拡大期には、多様な商品を大量に供給するほうが結果として利益を生み出すため、売場を多く確保した者が勝つというのが定石だった。売れ残りは出るが、それを上回る利益を確保できたため、そんなことを気にしている場合ではなかった。こうした経緯から業界の取引慣習として生まれたのが、「消化仕入れ」であるとされている。

消化仕入れについて端折って説明する。高度成長期、アパレルメーカーは、当時衣料品の最大のチャネルであった百貨店で、売場を確保するために熾烈な競争を繰り広げていた。そこで、百貨店側が在庫リスクを負担せず、(売れた分だけ売り上げ計上する)かつ、販売員もアパレルメーカーから派遣するという百貨店にとっては濡れ手に粟のような取引条件(これが消化仕入れ)を持ち掛け、一気に売場を拡大したのが、オンワード樫山である。

百貨店は売場を使わせるだけで、ほぼノーリスクで売り上げの一定割合を享受することができるため、こうした取引条件を大歓迎した。その後は、同様の取引条件を受け入れるアパレルが大手として成長していき、こうした取引条件は業界のスタンダードとなった。アパレルは小売機能(販売、仕入、在庫管理等)を負担することになったが、市場も拡大していて売場が増加する局面においては、利益が売れ残りリスクをカバーして余りある成果を得られたのである。そして、百貨店や大手スーパーは黙っていても利益が手に入る取引条件に安住していた。

こうした市場拡大を前提とした取引条件は、バブル後の右肩下がりの消費環境では効力を失った。百貨店、総合スーパーなど総合小売業の衣料品売場の凋落は目を覆うばかりであり、こうした取引条件を前提としていたアパレルも多くが苦境に陥った。

精緻な需要予測を立てる仕組みを持たないまま、大量供給するやり方は右肩下がりの環境下で大量の売れ残りを発生させることになった。成長を前提に協業していた小売とアパレルは、売れ残り損失の負担を押し付け合う負の同盟になってしまったのだ。しかし、相当規模になってしまっている百貨店、総合スーパーチャネルは、こうした取引を止めてしまうこともできず、長きにわたって縮小均衡を続けざるを得なかった。

関連記事

イオンもライバル視 知る人ぞ知る快進撃のゆめタウン

イオンもライバル視 知る人ぞ知る快進撃のゆめタウン

総合スーパーの多くが減収かつ低収益の状況から脱していない中、増収かつ高収益率を確保している地方の企業がある。「ゆめタウン」などを運営するイズミだ。 ウォルマートの日本撤退から東京一極集中を批判する

ウォルマートの日本撤退から東京一極集中を批判する

米ウォルマートが西友を売却し、日本から撤退するという報道が話題を呼んでいる。長年伸び悩んだ西友をよくここまで我慢していたというのが素直な感想だ。そもそも西友が衰退した理由とは……。 企業不祥事続発から、サラリーマン国家になった日本を考える

企業不祥事続発から、サラリーマン国家になった日本を考える

大企業の不祥事が後を絶たない。金融業界に長く身を置いていた筆者としては、とりわけスルガ銀行の不正融資疑惑にはあきれてしまった。なぜこうした事態が起きてしまうのか――。 瀬戸大橋30周年、四国は本州スーパーの草刈り場に

瀬戸大橋30周年、四国は本州スーパーの草刈り場に

瀬戸大橋が開通して今年で30周年。その後、明石海峡大橋、瀬戸内しまなみ海道が開通したことで、2000年代以降、本州〜四国間は実質地続きになった。その影響で四国のスーパーマーケットの勢力地図が激変したのだ。 郊外型家電量販店の“空回り”

郊外型家電量販店の“空回り”

昨年末、普段はあまり行かない郊外の家電量販店に足を運んでみた。そこで見た店内の風景は、郊外型家電量販店の苦境を改めて感じさせるものだった。 24時間営業縮小から思う「地方創生」の真実

24時間営業縮小から思う「地方創生」の真実

早朝深夜営業における人手不足などによって24時間営業の小売店や外食チェーンなどが減少している。そうした社会情勢と地方のつながりについて考えてみたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング