島根県松江市の町おこし、起爆剤は「まつもとさん」 IT企業など40社を誘致:ヒントはまつもとさん(1/2 ページ)

町おこしといえばどのような手段を思いつくだろうか。分かりやすいところとしては観光業だろう。名物イベントや町を象徴する建造物があれば毎年一定の観光客を確保できるし、海や山などの豊かな自然や食もアピールポイントになりうる。

しかし、観光以外の町おこしはどうすればいいのだろうか。松江城や穴道湖などで知られる島根県松江市は”意外な方法”で地方創生に取り組む。それはプログラミング言語「Ruby」の活用だ。企業誘致との相性も良く、2009〜21年度の累計企業誘致件数は40社に上った。

プログラミング言語で町おこし――本来、対極にありそうな要素を組み合わせ、松江市は06年から「Ruby City MATSUEプロジェクト」を推進している。「Rubyの街」として新たな地域ブランドの創生を目指す。

松江市産業経済部まつえ産業支援センターでIT産業支援・企業支援を担当する曽田周平氏は「当プロジェクトは、松江市職員が雑誌でまつもとさんとRubyの存在を知ったことをきっかけにスタートしました」と説明する。

まつもとさんとは、プログラミング言語・Rubyの作者であるプログラマーのまつもとゆきひろ氏だ。「知人の会社にジョインする」という理由で1997年に松江市に移住したという。まつもと氏を巻き込んだRuby City MATSUEプロジェクトはどのようなものなのか。

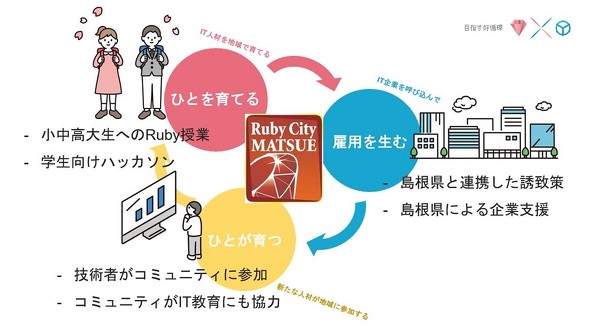

人を育てる→雇用を生む→人が育つ

当プロジェクトでは、「人を育てる」「雇用を生む」「人が育つ」の循環を意識している。小中高大生へのRuby授業や学生向けハッカソンを通じてIT人材を育成し、誘致施策によりIT企業を呼び込み、呼び込んだ技術者がエンジニアコミュニティに参加したり、IT教育に協力したりすることで人が育っていく――というサイクルだ。

産官学が連携し、冒頭の企業誘致数40社を実現している。IT企業がエンジニアの雇用を目的に開発拠点として松江市に集まっているのだ。松江市は企業誘致の受け皿として、オープンソースソフトウェア(以下、OSS)に特化した、研究・開発・交流のために「松江オープンソースラボ」を市街地の中心部に設置。OSSに関わる企業や技術者、研究者、学生が集い、勉強会やイベントなどを定期開催しているという。

「Rubyをキーワードしたコミュニティができあがってきています。企業主体で学生に向けた合同説明会が実施されています。そのほか、人材育成の面では技術者が勉強会の講師を務めたり、システム開発に関する大学の講義などにも関わってくれています」(曽田氏)

関連記事

北海道の“保育園”に首都圏から家族連れが殺到 人口3500人の過疎町に何が?

北海道の“保育園”に首都圏から家族連れが殺到 人口3500人の過疎町に何が?

北海道厚沢部町という人口たった3500人の過疎町に首都圏から訪れる子連れ家族が後を絶たない。新千歳空港から車で3時間と決して利便性が高い町とは言えないにもかかわらず、なぜこんなに人が集まるのか? レトルト食品界の王様「ボンカレー」 技術革新を重ねても唯一、”変えなかったこと”は?

レトルト食品界の王様「ボンカレー」 技術革新を重ねても唯一、”変えなかったこと”は?

われわれの生活に欠かせない「レトルト食品」。1968年、大塚食品が世界で初めて市販用レトルト食品「ボンカレー」を開発したことからその歴史は始まった。レトルト食品が”当たり前”になるまで、どのような技術革新があったのか? また、数多のアップデートを重ねても唯一、変わらなかったこととは? 値下げ品がスーパーから消える? 消費期限を延ばす”魔法のパック”とは

値下げ品がスーパーから消える? 消費期限を延ばす”魔法のパック”とは

三井・ダウ ポリケミカルが生鮮食品などの消費期限を延ばす”魔法のパック”を開発している。肉の消費期限は3日から13日に、魚は2日から7日に延ばせるという。夢みたいな話だが、品質に問題はないのか? どういう製品なのかというと…… 「昆虫食の自販機」が全国的にじわじわ増えているワケ

「昆虫食の自販機」が全国的にじわじわ増えているワケ

全国的に「昆虫食自販機」がじわじわ増えているらしい。「高たんぱく」「食糧危機を救う」などの文脈でメディアに取り上げられているのを見るが、なぜ昆虫食自販機が増えているのだろうか? 実際に運営する事業者に話を聞いたところ、ビジネス的な「うま味」が見えてきた…….。 「グランピング市場に価格競争が起こる」 ブームの火付け役、星野リゾートが仕掛ける"生き残り戦略"

「グランピング市場に価格競争が起こる」 ブームの火付け役、星野リゾートが仕掛ける"生き残り戦略"

「グランピング市場に価格競争が起こる」。そう話すのは、グランピングブームの火付け役といわれる星野リゾートが運営する「星のや富士」の総支配人だ。コロナ禍で三密を避けられるレジャーとしてより一層の注目を集めたグランピング。アフターコロナ時代の生き残り戦略に向けて、どのような対策を取っていく必要があるのか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング