策定しても“機能しないBCP”の実態 能登半島地震で証明された継続的活動の意義:企業が備えるBCP

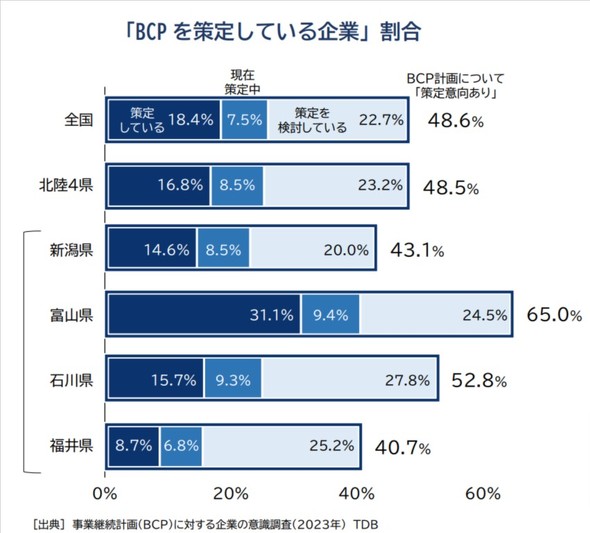

自然災害などの緊急事態に遭遇した場合でも、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、重要な事業の継続や早期復旧を可能とするための計画をBCP(事業継続計画)と呼ぶ。日本では2005年以降、内閣府や中小企業庁が中心となり、BCPの普及を推進してきた。帝国データバンクが23年5月、北陸4県に本社を置く577社に実施した調査では、同地域のBCP策定率は16.8%で、全国平均の18.4%をやや下回った。

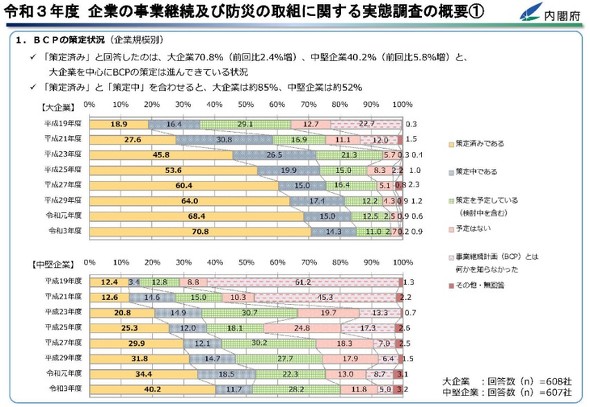

内閣府では、大企業と中堅企業を対象に、BCPの策定状況を隔年で調査している。07年度から実施しているもので、令和3年度(21年度)におけるBCPの策定率は、大企業が70.8%、策定済と策定中を合わせた割合は85.1%だった。

策定済みの中堅企業は40.2%と、帝国データバンクの調査結果とは大きな開きがある。調査対象に中小企業を含めているか否かで、差が生じているのだ。中小企業を含めれば、BCPはまだまだ社会に浸透しているとは言えない(ちなみに内閣府の調査と、帝国データバンクの調査では、大企業の定義も異なるため、帝国データバンクの調査では、大企業に限ってもBCPの策定率は低い)。

着実に増えるものの、十分に機能していない 理由は?

どちらの調査結果を見るにしても、BCPの策定率は着実に伸びてきている。ただし問題は、このBCPが本当に役立っているのか、どうかだ。

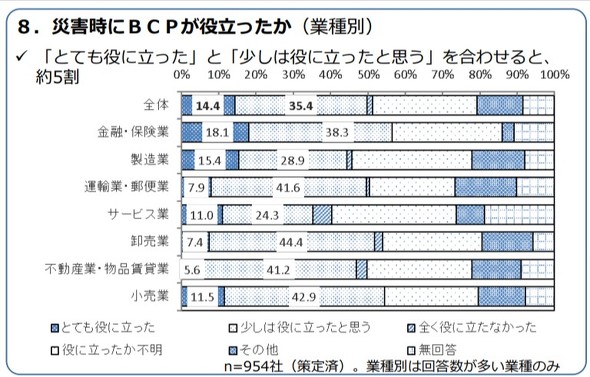

実は、内閣府の調査では、過去の災害に遭遇した企業に対してBCPが役に立ったかどうかを尋ねている。結果は、BCPが「とても役に立った」と「少しは役に立ったと思う」を合わせて、約5割にとどまる。BCPが役に立ったとの割合は、この質問が出されるようになった6年前からほぼ変わっていない。つまり、BCPが機能するかどうかは半々の確率ということだ。多大な時間を割いてせっかくBCPを構築していた結果、半数しかBCPが役に立ったと感じていないのは、あまりに残念なようにも思える。

では、能登半島地震では、BCPがどの程度機能したのか?

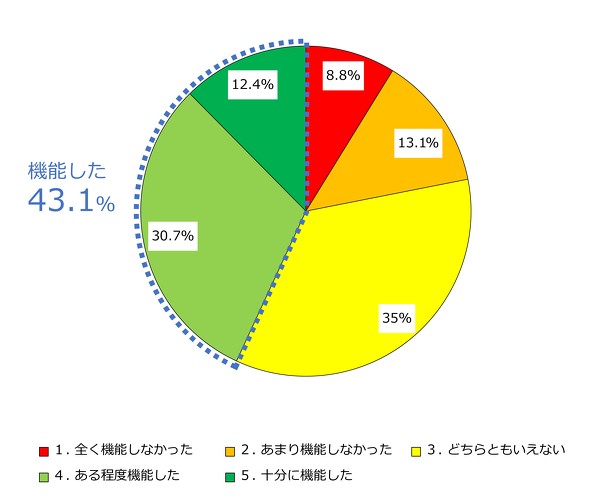

筆者が編集長を務めるBCPと危機管理の専門メディア「リスク対策.com」が実施したアンケート結果によると、BCPを策定していた企業のうち、BCPが期待通りに機能したと感じている回答は約43%だった(※) 。

※リスク対策.comのメールマガジン購読者およびインターネット調査会社に依頼し、北陸4県および、元日の能登半島地震で震度5弱以上を観測した地域に、本社や支店など何らかの自社施設がある企業のみを抽出し、経営者もしくは危機管理担当者の回答だけを採用した(N=250)。このうち、BCPを策定している企業は135社だった。

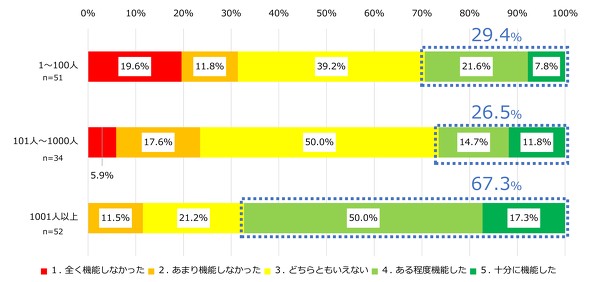

企業別にみると、従業員100人以下の企業でBCPが機能したと感じているのは29.4%、101人〜1000人の企業では26.5%、1001人以上の企業では67.3%となった。もともとBCPの策定率が高い大企業は、BCPが機能したと感じている割合も高い。すなわち、BCPが「絵に描いた餅」にならずしっかり機能している。一方の中小企業では、策定率が低いことに加え、さらに機能したと感じる割合も低いという悪循環が生じている。

実効性を高めるカギは?

中小企業のBCPの策定率が低い理由は容易に想像できるだろう。帝国データバンクの調査によれば、スキルがない、人材が確保できない、時間を確保できない、の「ないない」づくしだ。この傾向は政府をはじめさまざまな調査結果を見ても同様である。しかし、BCPを策定しても、災害時にその効果が実感できていない理由は何か?

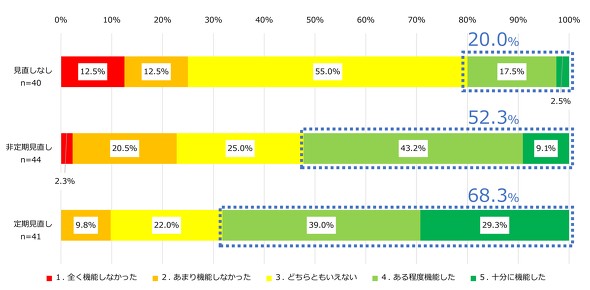

能登半島地震では、定期的にBCPを見直している企業ほど、BCPが機能したと感じている傾向も明らかになった。日々行っている活動の内訳をみると、訓練や教育に大きな差があった。つまり、日々のこうした取り組みがBCPの実効性に結び付くということである。

おそらく、BCPが機能しなかったと感じている多くの企業は、形骸化した文章だけを策定していて、実際に、教育や訓練を通じて、その計画通りに動けるような活動をしていなかったことが推測される。

被災軽減や被害状況の確認 サプライチェーン対策が奏功

今回の能登半島地震でBCPが機能した点としては、下記のようなことが挙げられている(※)。

※ リスク対策.com取材記事および各報道メディアの記事などを参考に調査。BCPの事例については、リスク対策.comサイト「能登半島特集」を参照。

- 「社員や関連会社などの安全確保」

- 「安否確認の迅速さ」

- 「被害状況の確認」

- 「停電を想定した非常用電源の確保」

- 「震災を想定した車両の駐車位置の見直し」

- 「サプライチェーンの途絶などを想定した在庫戦略や代替調達戦略」など

1〜2は、日ごろの訓練などにより、地震後の取り組みがスムーズにできたということであり、4〜6は、事前に地震などの被害を受けることを前提にして、受けた際に被害を軽減できるような準備をしていたという話である。

例えば、富山県に複数の工場を持つ大手建材メーカーは、日本海沿岸近くの工場で、社員が不在だったものの、地震発生直後に警備員がマニュアルに従い迅速に屋上に避難。その後、直ちに現地対策本部を立ち上げ被害状況を確認した。大きな被害はなかったものの、取引先に被災した企業があり、直ちに、こうしたサプライヤーの支援にあたった。サプライヤーからの部品調達は途絶えたが、あらかじめ調達先を複数に増やしていたため、大きな被害を免れた。

中小企業でBCPが役に立った事例もある。珠洲市のバス会社は、地震災害などを想定してBCPを策定。バスは普段から車間をとってとめていたことで、揺れによる被害を免れた。またバッテリーを用意していたことで、停電時にメールなどの連絡が早期に実現できたという(朝日新聞2月2日記事より)。

これらの企業に共通していえることは、紙の計画を作るだけでなく、日々何らかの活動にBCP活動を落とし込んでいた点だ。企業がBCPを策定する際、最も重要な点は、その内容の精緻さではなく、いかに平時から継続的にBCP活動、すなわち計画の見直しや従業員への教育、訓練・演習などを、続けていけるようにしていくかだ。

BCPの実効性を高める体制とは 経営者だけでは無理

BCP/BCM(事業継続マネジメント。BCPに基づく日々のマネジメント)活動におけるプレーヤーは、一般的に、経営者(トップ)、BCP事務局、そして現場スタッフに分けられる(当然、小さな組織なら兼務する場合もある)。

BCPは、会社が何らかの不測の事態に被災して通常の機能が失われた状態でも、必要最低限の事業だけは継続できるようにする「選択と集中」に基づく対策であるため、意思決定者であるトップ=経営者の存在は不可欠である。しかし、どんなに社長がBCPの能力を身につけたとしても、それだけではやはりBCPは機能しない。なぜなら、実際に災害時に対応にあたるのは社長ではなく、現場スタッフだからだ。

そこで必要になるのが「BCP事務局」である。社長の方針に基づいてBCP/BCM計画をつくり、教育・訓練を通じて、それを各現場に落とし込んでいく役割を担う。災害が起きた際には、被害情報を収集し、各部門間の調整をし、社長の意思決定を支援する参謀役、いわゆる危機管理担当者である。

企業の規模によっては、全社的なBCP事務局に加え、各部門にもBCP推進役を配置し、定期的にPDCAサイクルを回していくことが有効だ。大きな機械になぞらえるなら、BCP事務局は中心的な歯車であり、BCP推進役が各部門というパーツの歯車である。これらが年間を通じて定期的に回る仕組みを真っ先に作ることがBCPを機能させる秘訣である。

危機管理担当者が中心となり継続的な活動を展開

こうしたBCPの継続的な活動が奏功した例をいくつか紹介する。

東日本大震災で津波により壊滅的な被害を受けながらも、わずか1週間で事業を再開させた宮城県名取市の廃油リサイクル会社「オイルプラントナトリ」(社員数当時46人)は、常務取締役が危機管理担当者だった。10年からBCPの策定を進めていた同社は、東日本大震災で想定をはるかに超える津波災害に襲われた。

工場は4メートルを超える津波に完全に飲み込まれて壊滅状態に。ただ、地震発生直後に同社では常務が現場社員に「3キロ先まで逃げろ」など適切な指示をすることで、結果、一人の命も落とすことなく、早期事業の再開を可能にした。その後の復旧でも、BCPに基づき協力会社や銀行からの支援を取りまとめ1週間後から事業を再開させた。

社長の右腕ともいえる常務を、全社員に影響力がある危機管理担当者として任命していたことで、同社はBCPを策定することの意味や、初動で命を守ることの重要性を従業員に腹落ちするまで理解させ、工場の安全対策などと合わせて、BCPの継続的な活動を展開していた。同社は、東日本大震災から10年以上がたった今でも、日々の活動で気付いた改善点はその都度、赤字でBCPマニュアルに書き込み、BCPの更新時には必ず見直しをしている。

20年の新型コロナウイルスの感染拡大時には、感染リスクが高い社屋内での会議や研修を中断せざるを得なくなったものの、自社のウィングボディー(荷台の側面が開くタイプのトラック)のトラックを使って、荷台部分の側面を、鳥の翼のように跳ね上げ、そこからブルーシートを貼って、屋外研修施設をつくるなど、さまざまなアイデアで事業を継続させた。日々の事業継続の取り組みが、さまざまな危機発生時に生かされている事例である。

2016年の熊本地震で被災した富士フイルム九州(熊本県菊陽町)は、それまでの訓練が奏功し、被災から早期に復旧を果たした。同社は TACフイルムと呼ばれる液晶ディスプレイの構成部材である偏光板の保護膜を生産する。フイルムの厚みがサブミクロン(1万分の1mm)単位でのズレも許されない精度の精密設備を持つが、熊本地震では大きく被災。

しかし、東京にある富士フイルム本社の災害対策本部と連携し、発災から2週間で生産を再開させた。本社と現地のスムーズな連携ができた理由は、東日本大震災以降、全社を挙げて訓練を強化してきたことにある。同社では、地震だけでなく、噴火も想定し、年2回のグループ全体の緊急情報共有訓練を行い、防災訓練、消火訓練なども繰り返し実施していた。安否確認訓練も3カ月に1回の頻度で実施していたという。

実は、前震とされる4月14日の地震の後、東京・六本木にある富士フイルム本社では、前震の時点で現地がほとんど被災していないことを確認したにもかかわらず「もしかしたら社員の家族や地域の人が被災しているかもしれない」と、翌日に現地に向け食料など支援物資を発送し、ハード面においても、「もしかしたら工場の見えない部分に被害が出ているかもしれない」とゼネコンに連絡していた。そのことで、本震の直後に支援物資が届き、専門官が来て建物を診断するという、信じられない早さの連携を実現した。

本社から派遣された先遣隊は3人。彼らは、いずれも熊本工場が建設されたときに設備設計を担当した技術のスペシャリストで、何からどう復旧すべきか現場以上に知識を持っていた。彼らが必要な資機材を手配し、復旧に必要となる人材なども本社側との調整にあたった。さらに、追加派遣される応援部隊の移動手段や宿泊施設の手配も本社から派遣されたスタッフが担ったのだ。

現地のスタッフは工場の復旧・再開に集中し、その中で困ったことは本部側に要請し、必要な支援が受けられる体制が構築されていった。この企業でも役員が事業継続の責任者となり、毎年、活動目標を決めてBCP活動に取り組んでいた。

平時にできないことが、災害時にできるはずがない。近く発生が懸念される首都直下地震や南海トラフ地震に対し、各企業が事業を継続させるのは、突然、マラソン大会がスタートするようなものである。日々ジョギングや体力づくりをしていないでマラソンが走りきれるはずはない。企業も同様に、日々、訓練や演習をしないで来るべき大災害を乗り切れるはずがないことを肝に銘ずるべきである。

著者プロフィール:中澤 幸介(なかざわ・こうすけ)

2007年に危機管理とBCPの専門誌リスク対策.comを創刊。

国内外多数のBCP事例を取材。

内閣府プロジェクト「平成25年度事業継続マネジメントを通じた企業防災力の向上に関する調査・検討業務」アドバイザー、平成26〜28年度 地区防災計画アドバイ ザリーボード、国際危機管理学会TIEMS日本支部理事、地区防災計画学会監事、熊本県「熊本地震への対応に係る検証アドバイザー」他。講演多数。

著書に『被災しても成長できる危機管理攻めの5アプローチ』『LIFE 命を守る教科書』、共著・監修『防災+手帳』(創日社)がある。

関連記事

緊急時は“初動”が問われる いま経営層に必要な「リスクセンス」とは

緊急時は“初動”が問われる いま経営層に必要な「リスクセンス」とは

災害対策には、平時からの想定が大切なのは言うまでもない。加えて、災害発生直後にどの程度のリカバリーが必要なのかを瞬時に把握する「リスクセンス」も欠かせない。 日本オラクル社長が明かす「災害時バックアップの課題」 24年は“復旧力”が試される

日本オラクル社長が明かす「災害時バックアップの課題」 24年は“復旧力”が試される

日本オラクルは24年を「エンタープライズの生成AI元年」としている。同社の三澤智光社長にインタビューすると、災害時のバックアップなどセキュリティ分野での日本企業の課題を語った。 富士通の時田社長「日本語の生成AI開発は重要」 改良を続けることに「ゴールはない」

富士通の時田社長「日本語の生成AI開発は重要」 改良を続けることに「ゴールはない」

富士通の時田隆仁社長に、2024年の展望を聞いた。生成AI、社員の行動変容、社会課題の解決に向けた新事業「Fujitsu Uvance」。同社はどこへ向かっていくのか――。 松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が「生成AIの現状と活用可能性」「国内外の動きと日本のAI戦略」について講演した。 日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」

日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」

日立はどのように生成AIを利活用しようとしているのか。Generative AIセンターの吉田順センター長に話を聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング