BAD HOPの「解散ライブマーケティング」は何がすごかった? SNS専門家が解説:電通デジタルが読み解く、SNSマーケの最旬トピックス(1/3 ページ)

連載:電通デジタルが読み解く、SNSマーケの最旬トピックス

デジタルマーケティングの世界では、大きな変化のうねりの中で日々、新たなアイデアやトレンドが生みだされ続けている。そんな中でも、特に生活者との重要なコミュニケーションの場になっているのがSNSだ。生活者の心を動かし、ブランドグロースや事業成長に寄与する施策はどんなものだろうか。また、SNSで話題になっては消えていくトピックスの中で、本当にキャッチアップするべきものをどう選別し、そしてどんな視点で解釈するべきか。日々さまざまなマーケティング施策やコンテンツに触れている、電通デジタルのメンバーがSNSマーケの最旬トピックスを解説していく。

今回は、筆者が敬愛する、BAD HOPの東京ドームでの解散ライブをSNSマーケティングの視点から論じてみたいと思います。

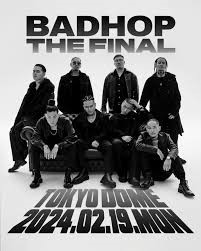

若年層を中心に人気を博し、2010年代後半以降の日本のHipHopシーンを代表する存在となったBAD HOP。双子のT-PablowとYZERRを中心に2014年に神奈川県川崎市で結成され、Tiji Jojo、Benjazzy、Yellow Pato、G-k.i.d、Vingo、Barkといった個性的なメンバーからなる8人ユニットです。

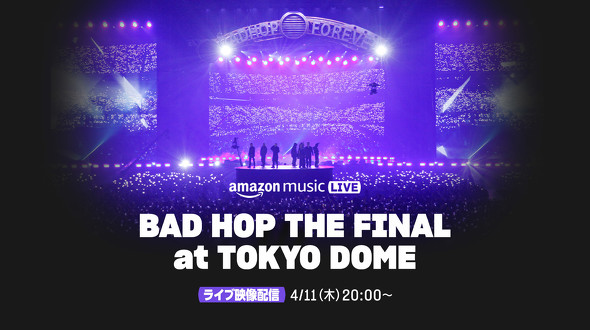

惜しまれつつも、2024年2月19日に開催された『BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME』をもって解散してしまいましたが、その輝かしい功績は今後も日本のHipHop史に残る金字塔として語られ続けるでしょう。

解散マーケの裏に、舌を巻くSNS活用

彼らは日本のHipHopアーティストとして、さまざまな偉業を成し遂げました。大手レーベルの楽曲プロモーションなどがない中でのチャート上位達成、HipHopフェスのヘッドライナー、数々のメディア出演に加えてApple Musicとのタイアップ番組制作、そして先述の東京ドームライブなど、多岐に渡ります。

しかし、そんな人気絶頂の彼らでさえ、東京ドーム公演は賭けだったようです。だからこそ、公演成功のためにも「解散」という注目度がスパイクする瞬間を味方につける必要があったのだと思います。

タイトルの「解散ライブマーケティング」には、その過程において日本全体を巻き込むほどのポジティブで大きなモメンタム(勢い・熱気)を生んだ彼らのアイデアへの筆者なりの賛辞を込めました。

本稿では、日本のHipHopアーティストとしては初となる単独東京ドームコンサートを実現するに至るまでの軌跡と、その実現にSNSがいかに有効に機能したかを考察します。

いわゆるビジネスメディアやマーケティング界隈では正面切って採り上げられることが少ないテーマかもしれませんが、広くマーケティングに関心を持つ読者に有益な示唆となるでしょう。

HipHopの世界はストリートワイズなアイデアの宝庫

BAD HOPの解散マーケティングをSNS活用の観点から解説する前に、HipHop業界や彼らの取り組みについて紹介します。

HipHopに対する印象は世代によって大きく異なると思われますが、現代では音楽産業の中心を占めるに至っています。Chart Dataによると、2023年にヒップホップは米国内でナンバーワンのジャンルとなり、アルバム相当枚数にして2億7727万枚を販売。これは市場の25.3%に当たります(以降ロック、ポップスが続く)。

現代のHipHopは、80〜90年代の「オールドスクールなHipHop」から相貌を一変させました。出で立ちは、ダボダボなB-BOYファッションからハイブランドを中心としたストリートラグジュアリーに、そして音楽も太いドラムがループする「ブーム・バップ」からクラブやアリーナで音映えする「トラップ」ないしは「ドリル」などに移行。若年層からの憧れを獲得し、先端的に進化し続けているジャンルの一つだといえるでしょう。

(※)HipHopは音楽ジャンルの呼称ではなく、「ラップ(MC)」「DJ」「グラフィティ」「ブレイクダンス」からなるいわゆる「四大要素」を指します。したがって、HipHopを音楽のジャンルとして捉えるのは慣用的には成立しているものの定義上は不完全です(あくまでもDJとそこに言葉を載せるラップが該当する)。

今日では、著名なラッパーはSNS上でも圧倒的な存在感を放ち、曲を出せばバズり、ファッションや飲料・お酒などさまざまなコラボレーションを展開し、コンシューマーグッズの領域でも大きな経済的インパクトをもたらすようになっています。

日本でも若年層を中心にHipHop(ラップミュージック)の存在感は高まっており、上記のような展開が見られるようになっていますが、その熱狂は若年層を中心としており、世代差があるのかもしれません。

一方で、音楽というジャンル全体の趣味嗜好については、世代間の差異は縮小しているようです。2023年の紅白歌合戦では、各世代共にYOASOBIをベストアクトに挙げているのがその証左です。にもかかわらず、HipHopのファン層が特定の世代から広がらないのは、なぜなのでしょうか。

その理由の一つに、大手レーベルに所属するアーティストが多くないことが挙げられます。大々的なコマーシャルを伴わないため、知名度や話題の広がり方がどうしてもやや局地的にならざるを得ないのです。

もう一つに、HipHopの核にある価値観として、自分や仲間、そしてそのコミュニティを誇ること(レぺゼンすること)──これは2024年上半期のスマッシュヒット「チーム友達」に表れている──、そして持たざる者が成り上がるという文化様式を若者が特に支持する傾向にあるためです。

不遇の時代を乗り越えて、経済的に成功して自由を得るという図式はHipHop特有のものではないですが、重要なのはそれがストリートに根差しているということです。そこで時にはグレーなことも含めて「上手くやる」ことが求められます。いわば地元や先輩達から継承される「ストリートワイズ」なセンスが重要な知的資質であり、それは教育機関や学問体系に則って構築される「ブックワイズ」な知性と対をなします。

そして、マーケティングという営みこそ、ブックワイズな範囲に閉じこもるのではなく、ストリートワイズな世界から大いに学ぶべきものではないか、と筆者は考えています。

関連記事

なぜ「猫ミーム」は流行り続けているのか? ネットの最強コンテンツを分析

なぜ「猫ミーム」は流行り続けているのか? ネットの最強コンテンツを分析

TikTokを中心にさまざまなSNSで目にする「猫ミーム」。なぜ、この大流行は起きたのか、考えてみましょう。 コンビニの25倍も売れる コカ・コーラも期待するドリンクが「銭湯」を主戦場に選んだ真意

コンビニの25倍も売れる コカ・コーラも期待するドリンクが「銭湯」を主戦場に選んだ真意

コンビニよりも銭湯で売れるドリンクがあるのをご存じだろうか? 日本コカ・コーラが出資したリラクゼーションドリンク「CHILL OUT」だ。なぜあえて「銭湯」を主戦場に選んだのか、その真意を取材した。 なぜ、人は飲み会後にカラオケに吸い込まれるのか 「7つの欲求」から分析

なぜ、人は飲み会後にカラオケに吸い込まれるのか 「7つの欲求」から分析

なぜ、人は飲み会後にカラオケに行きたくなるのでしょうか? そして、なぜカラオケはこんなにも人々を魅了するのでしょうか? 人間が持つ「7つの欲求」から分析していきましょう。 三日坊主にはなれない? Duolingoの「離脱ユーザー」を引き戻す画期的な仕組み

三日坊主にはなれない? Duolingoの「離脱ユーザー」を引き戻す画期的な仕組み

今年の抱負の常連でもある、語学学習ですが、三日坊主になってしまう人も多いのではないでしょうか。語学学習アプリ「Duolingo」はサービス内で、離脱ユーザーを引き戻す画期的な仕組みを整えています。どんな体験が待っているのかというと…… パンはどこでも買えるのに、3990円のサブスクがなぜ人気? UX観点からワケを考える

パンはどこでも買えるのに、3990円のサブスクがなぜ人気? UX観点からワケを考える

パンのサブスク「パンスク」が人気だ。毎月8個程度のパンが入って、3990円(送料込み)と決して安くはない。パンはスーパーマーケットやコンビニ、近くのパン屋、どこでも買えるがなぜ今、パンのサブスクが人気なのだろうか? UXデザイナーの筆者が解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング