退職代行サービスから「もう出勤しません」 就業ルール違反だが、会社は“拒否”できる?(1/2 ページ)

新しいサービスとして近年、退職代行サービスが注目を集めるようになりました。その認知度の高まりに伴い参入する企業も増えているようで、その数は200社を超えるといわれています。

従業員にとって選択肢が増えたことは良いと言えますが、企業にとっては従来の退職手続きと別に、このようなサービス提供会社とのやり取りを想定する必要が出てきました。

就業規則に定めた退職のルールに従っていない場合、どう対応するのか? など、気になる点を今一度確認してみましょう。

退職代行サービスの3つのタイプ

退職代行サービスを簡単に説明すると、労働者が会社に対して行う退職の申し出を民間会社が代わりに有償で行うサービスです。昔から、本人でなく親や配偶者から退職の連絡が入るケースがありましたが、それがビジネスとして確立されたと考えると、分かりやすいかもしれません。

当初は「数万円も払って、こんなサービスを利用する人なんていないでしょう?」というのが一般的な見方でした。実際は若者を中心にどんどん活用され、退職手続きの進め方の一つとして、ポジションを確立しています。

それを受けて、雨後のタケノコのように民間の企業のみならず、弁護士、労働組合もこのサービスに取り組み始めて、比較サイトができるほど盛り上がっています。

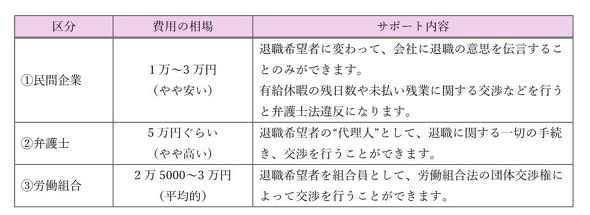

退職代行サービスを提供する会社は、大きく3つに分類されます。それぞれ本人に代わって退職意思を通知することは共通していますが、以下のような違いがあります。

退職代行サービスの利用実態

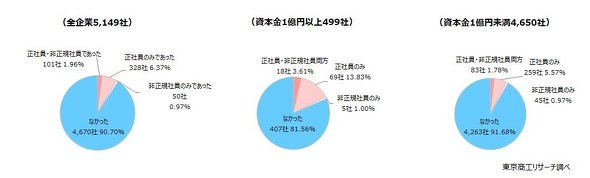

東京商工リサーチが1079社を対象に「退職代行サービス」についてアンケートを実施したところ、すでに約1割の会社が退職代行サービスを活用した従業員の退職を経験しているとの結果でした。徐々に浸透していることがうかがえます。

規模別で見ると、大企業は18.4%(499社中、92社)で約2割に達し、中小企業は8.3%(4650社中、387社)と、2倍以上の開きがありました。

退職代行サービスは、話を聞いてくれないワンマン社長が率いる零細企業で使われているという印象が広まっていそうですが、実態はそうではないようです。

実際に大企業の場合、退職する際に直属の上司との話し合い、さらにその上司との話し合いなど、合意退職までのプロセスが長すぎるという事情があります。給与水準が高い大企業の従業員の方が経済的にも、このようなサービスを使いやすいという理由があるのかもしれません。

そう考えると、退職代行サービスを使われる会社=ブラック企業という俗説は必ずしも正しいとは言えないでしょう。

また、業種別の利用状況は以下のような順になっています。

こちらは、想定通りで人手不足と言われる業種が上位を占めています。自分が辞めてしまうと同僚に負担がかかることが分かっている状態で、なかなか退職を申し出にくいという事情が、このサービスの利用を後押しするのでしょう。

いずれにしろ、どのような企業においても退職代行サービスを活用した退職を想定しておく必要はあります。

関連記事

大事な会議の日に有休 部下の申請、断れる? 経営者が使える武器とは

大事な会議の日に有休 部下の申請、断れる? 経営者が使える武器とは

重要な会議の日にいつも有給休暇を申請してくる部下がいます。会議に参加してほしいのですが、有休取得は権利なので強く言えずにいます。有休取得を断ることはできるのでしょうか? 給与とメンタルをむしばむ「多重下請け構造」 なぜ法規制しきれないのか?

給与とメンタルをむしばむ「多重下請け構造」 なぜ法規制しきれないのか?

「多重下請け構造」の問題点は長年指摘されていますが、なぜ法規制しきれないのか? 社会保険労務士がそのワケを解説します。 新卒の初任給バブル、割を食うのはどの世代か?

新卒の初任給バブル、割を食うのはどの世代か?

2024年の春闘で「満額回答」が続いている。新入社員には喜ばしいニュースだが、その裏で割を食うことになる世代もいる。しわ寄せがどこに向かうのか、解説する。 育休の社内負担に「最大125万円」の助成金 男性の育休取得進むか

育休の社内負担に「最大125万円」の助成金 男性の育休取得進むか

「男性の育休取得率の低さ」が課題と指摘されるようになってから久しい。理由の一つである「同僚への申し訳なさ」を解消するための助成金があるのをご存じか。最大125万円給付される制度について解説する。 「退職金の廃止」を会社が勝手に決定 入社時の説明と違うが、会社の責任は?

「退職金の廃止」を会社が勝手に決定 入社時の説明と違うが、会社の責任は?

入社時に説明を受けていた「退職金の支給」を会社が勝手に廃止にしていたことが判明した。入社時の説明と異なる場合、会社はどのような責任に問われるのか?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング