「工場は増やせない」 北海道の納豆メーカーが選んだ「設備投資に頼らない成長戦略」とは?(1/2 ページ)

ITmedia CxO Insights 2026 冬

Notion日本法人トップ他が登壇する経営者向けオンラインセミナー

AIの業務活用が本格化する中で、いかに競争力を高めていくのか。アイティメディアは、経営層・企業幹部向けにAI活用で競争力を高めていくためのヒントを紹介するオンラインセミナー「ITmedia CxO Insights 2026 冬」を開催。視聴条件を満たした方全員にAmazonギフトカード500円分を進呈します。

【開催期間】2026年1月26日(月)〜 1月27日(火)

【参加費】無料

【参加方法】こちらより事前登録

世界経済が混迷を極める中、2026年を迎えた──。限られた経営資源で成長を目指す企業にとって、戦略の質が問われる時代が続く。

製造拠点を増やす余力はない。それでも、売り上げを伸ばすことはできるのか──。こうした課題に直面したメーカーは、どのような成長戦略を描くべきか。北海道・函館市を拠点とするヤマダイグループが選んだのは、大規模な設備投資ではなく、内部オペレーションの最適化と外部パートナーとの協業による成長戦略だった。

同社グループ売上高は約40億円、うち納豆事業が半分を占める。納豆の製造・販売事業を展開するヤマダイフーズプロセシングの製造工場は、すでにフル稼働だが、新たな生産ラインは作らない。商品数を統廃合し、生産ラインの切り替え時間を削減することで、同じ設備から取り出せる供給量を最大化する。さらに、東北エリアでは仙台の協力工場に生産を委託し、物流効率を高めながら販路を広げている。

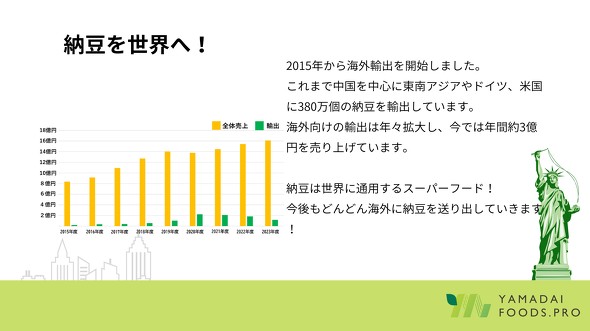

成長の転機は、営業改革にもあった。元大手納豆メーカーで専務を務めた人物が64歳で専務として同グループの納豆事業に参画。高い目標設定と強力なリーダーシップで営業組織を鍛え上げ、北海道でシェア25%(同社調べ)を占めるまでに成長させた。輸出は年間約3億円規模に達している。

同グループ代表取締役社長の小林大作氏が重視するのは、販売力の強化だ。委託生産は加工費がかさみ利益率を圧迫する一方、工場増設による設備投資を避けながら販路を拡大できる。海外展開は北海道ブランドを強みに市場を開拓する。そして、「おいしさ」や「健康志向」だけでなく、「楽しさ」を打ち出すブランディングは、商品の差別化だけでなく、選ばれる会社づくりにも貢献している。小林氏へのインタビューから、製造と販売の最適化や海外展開、ブランディングで実現する成長戦略に迫る。

小林大作(こばやし・だいさく) ヤマダイグループ代表・ヤマダイフーズプロセシング 代表取締役社長。1977年北海道函館市生まれ。2004年にヤマダイグループに入社。2010年に取締役部長、2018年に副社長を経て、2022年に社長就任。納豆の製造・販売をはじめ、函館魚市場における各種運営業務や水産加工、運送、人材サービス、飲食などグループ各事業を束ねる。納豆事業では「美味(おい)しい・楽しい・ヘルシー」をモットーに、多様化する消費者ニーズに応える商品開発を推進。社長自ら作詞・作曲を手がけたオリジナルソング「Natto Is Freedom」や子どもたちとのダンス制作、北海道教育大学函館校や函館短期大学、シンガポール国立大学との産学連携など、従来の納豆メーカーの枠を超えた取り組みを展開している(以下クレジットのない写真は同社提供)

小林大作(こばやし・だいさく) ヤマダイグループ代表・ヤマダイフーズプロセシング 代表取締役社長。1977年北海道函館市生まれ。2004年にヤマダイグループに入社。2010年に取締役部長、2018年に副社長を経て、2022年に社長就任。納豆の製造・販売をはじめ、函館魚市場における各種運営業務や水産加工、運送、人材サービス、飲食などグループ各事業を束ねる。納豆事業では「美味(おい)しい・楽しい・ヘルシー」をモットーに、多様化する消費者ニーズに応える商品開発を推進。社長自ら作詞・作曲を手がけたオリジナルソング「Natto Is Freedom」や子どもたちとのダンス制作、北海道教育大学函館校や函館短期大学、シンガポール国立大学との産学連携など、従来の納豆メーカーの枠を超えた取り組みを展開している(以下クレジットのない写真は同社提供)設備投資を抑えて、供給力を高める成長モデルとは?

需要は伸びている。工場はフル稼働。それでも新たな生産ラインは作らない──。ヤマダイグループ代表で、納豆の製造・販売事業を展開するヤマダイフーズプロセシングの代表取締役社長の小林大作氏が選んだのは、設備投資に依存しない成長戦略だった。

「現在、北海道の工場は、ほぼフル稼働で、さらに生産しなければならない状態の中、新たに工場を増設する設備投資はできない状況にあります」(小林氏)

生産能力が限界に達した時、工場増設による生産力の拡大が選択肢の一つとなる。同社では、大規模な設備投資が難しい状況で、小林氏が採った方針は異なる。工場内の製造効率を高めて供給余力を創出し、東北エリア向けの生産については地元の協力工場への委託で補う体制を整えた。内部では、社内オペレーションの最適化を進めている。

「内部の見直しをしています。製造工程は変えずに、製造の在り方を考える。商品数が多いので、商品数の統廃合をする。売れていない商品をカットしていく決断もしなければならないです」(小林氏)

商品数が増加すると、生産ラインの切り替え頻度が上がり、稼働効率は低下する。製造拠点を増やす前に、商品構成を絞り込むことで、既存設備から引き出せる生産量を最大化していく。基本的なアプローチではあるが、実行には既存商品を切り捨てる決断が必要になる。

外部では、リソースの戦略的活用にも動いている。その中核となるのが、約10年前から販路を構築してきた東北エリアにおける委託生産だ。

「東北エリアで販売する商品の生産は、自社工場に加え、仙台の協力会社の工場に半分ぐらい生産してもらっています」(小林氏)

委託生産のコストをどう捉えて、成長へつなげるか

委託生産をすることにより、加工費がコストを押し上げる一方で、新たな工場増設に伴う設備投資は回避できる。ただし、委託することにより増加したコストを吸収できるだけの販売量を確保していかなければならない。

「北海道で製造したものを東北エリアへ届けるには輸送費がかかり、その分、利益率は下がります。東北の協力工場で製造している分には、加工費が発生し、現時点ではその輸送費よりもコストがかかります。コストをカバーするには販売量を増やしていく必要があります」(小林氏)

実は、同社の東北進出は当初から市場開拓を目的としていたわけではない。

「当初、東北地方に進出した目的は、販路拡大ではなく、自社工場の生産能力を満たすためでした。東北エリアでも売れば、何トンかは作れるだろうと。その先を伸ばそうということではなく、自社工場の稼働率を維持していく目的でした」(小林氏)

ところが、状況は変化する。北海道での販売拡大と輸出の伸長により、自社の小樽工場は供給能力の上限に達していった。東北進出の目的だった稼働率の維持は、もはや課題ではなくなったものの、小林氏は、目的を達成したから撤退するのではなく、新たな成長市場として"攻め直す"判断に至るという。

これまで東北エリアの営業は、70代のベテラン社員が一人で担っていた。小林氏が「芸人みたいに面白い」と表現するこの人物が、一人で開拓してきたのだ。現在は、その70代の担当者に加え、新たに20代と40代の社員が加わった。異なる世代が協力しながら、シェア拡大を目指す。自社工場の稼働率維持から始まった東北進出は、今や本格的な成長市場として位置付けている。

北海道シェア2位を支える営業改革

北海道で納豆の販売シェア2位という地位を築いた背景には、営業改革を主導した人物がいる。専務として参画した藤倉輝雄氏だ。藤倉氏は、「くめ納豆」のブランドで知られる茨城県の大手納豆メーカーで専務を務め、全国規模の販売網構築を陣頭指揮してきた人物だ。64歳でヤマダイフーズプロセシングに入社し、営業改革を断行した。

「販路拡大ができたのは、営業部隊が非常に優秀だったからです。僕の発想とか力はほとんどなくて、営業部隊を鍛え上げた藤倉さんのおかげです。売り上げの目標数値は、次は3000万円、達成したと思ったら、次は4000万円と数値を大きく引き上げていっていました」(小林氏)

高い目標を掲げるだけでは成果は出ない。現場がそれを達成できる状態に導くには、明確な方法論が必要だ。小林氏が藤倉氏を「先が見えている人」と評するのは、そこに理由がある。

「藤倉さんは、次に何をやるべきか、先が見えている方です。営業組織をとにかく鍛え上げられてきました。必ずやり遂げさせるためにアメとムチの指導をされてこられました」(小林氏)

成長戦略を支えるのは、製造効率化だけではない。増やした供給を確実に売り切る営業力が不可欠だ。藤倉氏は、高い目標設定と強力なリーダーシップで、営業組織の実力を底上げした。

輸出は年間売上高3億円規模に

海外展開でも、小林氏は"どこで売るか"を先に設計してきた。財務省の貿易統計によると、納豆の輸出数量は2024年に3655トン、輸出金額は約21.6億円と過去最大を更新している。同社における納豆の輸出は2015年頃から本格化し、年間約3億円規模まで拡大した。

「(輸出が伸びた背景として)コロナで免疫を上げていく健康志向がより高まっていった点と、販売先がネット通販に強かった点があります。当社が輸出している納豆は、日系スーパーなどに販売しているのではなくて、9割がネット通販によって販売しています」(小林氏)

EC販売に重点を置くことで、パートナーの流通網を活用しながら、広範囲に販路を確保できる。同時に、特定市場への依存リスクを避けるため、輸出先の分散も進めている。

「輸出依存度を変えていくためにも、米国やアジア諸国への輸出にも積極的に取り組もうとしています。特に米国にはマーケットがあると感じています。海外から北海道のブランドは評価されているので、北海道のメーカーである強みも生かしつつ、今後の市場拡大の波に乗っていきたいです」(小林氏)

ブランディングは「楽しさ」の設計

「ブランドのコンセプトとしては、納豆はおいしくて、ヘルシーは当たり前。もうひとつ、『楽しい』ということを提唱していきたい」(小林氏)

小林氏が掲げる「楽しさ」は、曖昧(あいまい)なイメージではなく、具体的な施策の積み重ねだ。2023年9月に元気な男の子のキャラクターイメージで立ち上げた「ダイちゃん納豆」ブランドは、その象徴である。子どもたちに納豆で元気な体を作ってほしいという思いをもとに小学生への試食会を実施。「甘めのたれが好き」「小さい粒が食べやすい」という子どもたちの声を商品に反映させた。小林氏が大切にしているのは、キャラクターを起点に楽しさを多層的に展開することだ。

「楽しさって何だろうと考えたとき、例えば曲を作ってみたり、キャラクターを増やしたり、変わった味の納豆を作ってみたりして、納豆を楽しんでもらうことだと思います。そして、納豆の話で人と盛り上がられるコミュニケーションツールにしていきたいです」(小林氏)

今後は、新キャラクター、格闘技をやっている社員が所属している格闘技団体とのコラボレーション、箸や茶碗といったグッズ展開も進めていく。こうした取り組みの狙いは、商品を買う瞬間だけでなく、話題にする、体験する、仲間と共有するといったタッチポイントを増やすことにある。

関連記事

自動化の時代にあえて「手作り」に 北海道「サザエ食品」再生の舞台裏

自動化の時代にあえて「手作り」に 北海道「サザエ食品」再生の舞台裏

「おはぎとおむすび」の老舗企業、サザエ食品は、事業の多角化といった理由により、経営破綻の危機に陥っていた。再び北海道を代表するブランドへと進化した軌跡を、エイトブランディングデザイン代表の西澤明洋氏と、石屋製菓三代目社長でありサザエ食品社長でもある石水創氏に聞いた。 なぜ北海道「人口5000人の町」に23億円の企業版ふるさと納税が集まったのか

なぜ北海道「人口5000人の町」に23億円の企業版ふるさと納税が集まったのか

のべ23億円以上の企業版ふるさと納税を集めた「人口5000人の町」が北海道にある。理由を町長に聞いた。 「セルフレジの次のDX」は? ロボ店員、アバター接客……大手コンビニ3社が進める“省人化計画”の中身

「セルフレジの次のDX」は? ロボ店員、アバター接客……大手コンビニ3社が進める“省人化計画”の中身

コンビニエンスストア各社は、人手不足が厳しくなる中で、レジや売り場の店員を極力少なくして省人化に努めている。カギを握るセブン‐イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソンの取り組みを聞いた。 「KPIは睡眠時間」──オードリー・タンに聞く、日本企業の生産性が上がらない根本原因

「KPIは睡眠時間」──オードリー・タンに聞く、日本企業の生産性が上がらない根本原因

生産性の低さが指摘されている日本。人口減少が追い打ちをかける中で、現状を打開するためには、どうしたらいいのか。企業はAIをどのように使いこなしていくべきなのか。オードリー・タンさんに聞いた。 AI競争は「Googleの圧勝」で終わるのか? Gemini 2.5 Proの衝撃

AI競争は「Googleの圧勝」で終わるのか? Gemini 2.5 Proの衝撃

米国のテック系人気ユーチューバーの何人かが、こぞって「AI開発競争はGoogleが勝利した」という見出しの動画をアップしている。これでGoogleの勝利が決定したのかどうか分からないが、少なくともOpenAIの首位独走の時代は終わったのかもしれない。 「日本なくしてNVIDIAはなかった」 フアンCEOが語った真意は?

「日本なくしてNVIDIAはなかった」 フアンCEOが語った真意は?

NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは都内で主催した自社イベントで「日本はこれまでテクノロジーの分野で遅れていたが、AIを活用すればリセットできる」と話した。「日本なくしてNVIDIAはなかった」と語る真意は? OpenAIが目指す「進化版ChatGPT」とは? 「AI時代のOS」になり得るか

OpenAIが目指す「進化版ChatGPT」とは? 「AI時代のOS」になり得るか

米OpenAIのSam Altman(サム・アルトマン)氏は、今後のAIモデルを「オペレーティングシステム(OS、基本ソフト)のようなものにしたい」と語った。OSのようなAIモデルとはどんなものなのだろうか。同氏によると、若い世代は既にChatGPTをOSのように使っているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング