悪質手口から有休を守れ! あなたにもできる「ブラック企業との戦い方」:働き方改革関連法施行後の「自己防衛術」(1/5 ページ)

働き方改革関連法で注目されるのが年5日の「有給休暇の取得義務」――。取得させないように動く経営者からいかにして自分を守るのか?

残業時間の罰則付き上限規制を含む働き方改革関連法が4月1日から実施された。ただし上限規制は大企業が先行し、中小企業の実施は来年の20年4月1日からだ。

最も注目されているのは全ての企業が対象になる「年5日の有給休暇の取得義務」だ。具体的には、有給休暇(有休)が年10日以上与えられている従業員に対して、使用者は最低でも5日以上時季を指定して取得させる義務が生じる。従業員には管理職やパート・アルバイトも含まれる。

例えば4月1日に入社した正社員やフルタイムの契約社員は法律上、6カ月後に年10日の有休の権利が発生する。そのうち5日を、会社は1年以内に取得させなければいけなくなる。 そもそも有休は労働者の絶対的権利であり、いつ使うかも基本的に会社が拒否する権限はない。会社が取得を拒否すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。実際に有休をフルに使っている人にとっては今回の5日の取得義務付けは関係ないだろう。

しかし、世の中には中小企業の労働者を含めて有休とは無縁の生活を送っている人も少なくない。日本全体の労働者の有休取得率にしても50%にすぎない。ブラジル、フランス、スペインは100%、アジアでも香港は100%、韓国も90%だ。しかも取得率50%ならまだしも、年に5日も取得できていない人も実は多い。ワークスアプリケーションズ(東京都港区)が大手企業に実施した調査(2018年8月29日)でも、有休取得日数が年5日に満たない従業員が100人以上いると回答した企業が40%に上っている。

もちろん「俺は有休なんかいらない、もっと働きたい」という人もいるかもしれない。だが、有休という以上、労働者は給料が出る1日8時間の労働時間が免除される権利を持っている。これを使わないとすれば、その分を会社に無償で奉仕していることになってしまうのだ。経営者にとってはありがたいことこの上ないだろう。

日本の労働者の有休未消化分がどのくらいの金額になるのか、第一生命経済研究所が試算したところ、正社員1人当たり年間13万5000円。全体で毎年4兆円にも上るという(19年2月25日発表)。これは19年度の消費税収19兆3920億円の約5分の1に相当する。

なぜ日本人は有休を取得しようとしないのか。

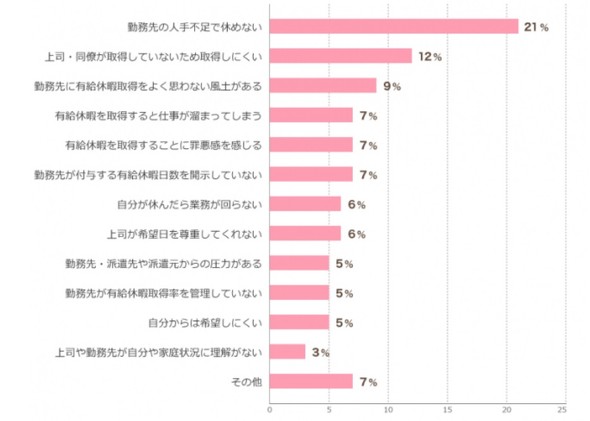

ディップの調査(19年3月7日)によると、「勤務先が有休を取得しやすい風土か」について、「取得しやすい」と答えた人が62%であるのに対し、「取得しにくい」が38%だった。取得しにくい理由として最も多かったのが「勤務先の人手不足で休めない」で21%、「上司・同僚が取得していないため」が12%もあった。

仕事の忙しさや周囲に遠慮して取っていない人が多いようだ。しかし、その背後には社員が有休を取ることを会社が快く思っていない風土があるのではないか。だが今回の法律の施行で最低5日は休めるようになる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

未払い残業代を取り戻せ! あなたにもできる「ブラック企業との戦い方」

未払い残業代を取り戻せ! あなたにもできる「ブラック企業との戦い方」

働き方改革関連法の施行は、これまでただ働きしてきたサービス残業による未払い残業代を取り戻すチャンスだ。 詐術、脅迫、暴力、洗脳 「辞めたくても辞めさせないブラック企業」急増の真相

詐術、脅迫、暴力、洗脳 「辞めたくても辞めさせないブラック企業」急増の真相

「会社を辞めたいのに辞めさせてくれない」という人の相談が増えている。厚生労働省の調査では、会社に辞めたいと伝えても辞めさせてくれない「自己都合退職」の相談が2番目に多く、3万8945件(相談件数の12.8%)もあった。「退職トラブル」の実態とブラック企業への対策を探る。 ブラック企業だけじゃない 「ワンオペ管理職激増」の深層

ブラック企業だけじゃない 「ワンオペ管理職激増」の深層

長時間労働、ワンオペ地獄、給料が上がらない、人材に投資しない……。「働き方の不条理」はなぜ生まれるのだろうか? 「時間外労働の上限規制」で何が変わるのか? 人事担当者必見の「働き方改革」用語解説

「時間外労働の上限規制」で何が変わるのか? 人事担当者必見の「働き方改革」用語解説

働き方改革関連法が可決・成立し、企業にも具体的な対応が求められます。企業の人事担当者が押さえておくべき「働き方改革」のキーワードをピックアップ。労働問題を扱う新進気鋭の弁護士が、用語の概念と企業が取るべき具体的な対策方法を解説します。今回は「時間外労働の上限規制」を取り上げます。 ローソンが「24時間営業の見直し」を検討する理由

ローソンが「24時間営業の見直し」を検討する理由

ローソンの竹増社長が24時間営業について変更検討を示唆。「社会のニーズがないのであれば変化に対応しなければならない」と話した。 ローソン、24時間営業の変更検討も視野に 竹増社長が示唆

ローソン、24時間営業の変更検討も視野に 竹増社長が示唆

ローソンの竹増社長が24時間営業について変更検討を示唆。「社会のニーズがないのであれば変化に対応しなければならない」と話した。 私はこうしてプロ野球をクビになった

私はこうしてプロ野球をクビになった

元プロ野球選手で、『俺たちの「戦力外通告」』著者が、自身の体験をもとに“クビ”になった経緯を語る。 違反すると懲役刑や罰金刑も! 「残業時間の上限規制」の影響を弁護士に聞いた

違反すると懲役刑や罰金刑も! 「残業時間の上限規制」の影響を弁護士に聞いた

2019年4月から働き方改革関連法が施行される。「残業時間の上限規制」など関連法の内容と、企業団体の人事・総務に求められる具体的な対応を、TMI総合法律事務所パートナーの近藤圭介弁護士に聞いた。 元国税局職員が明かす「確定申告」の注意点

元国税局職員が明かす「確定申告」の注意点

元東京国税局職員で、現在はフリーライターの筆者が「確定申告」の注意点を解説する。 公務員65歳定年制の導入は「若者の賃金搾取」と「解雇規制緩和」の序章だ

公務員65歳定年制の導入は「若者の賃金搾取」と「解雇規制緩和」の序章だ

政府は公務員の定年引き上げを検討している。この動きが民間にまで波及すれば法定定年年齢の65歳への引き上げにつながり、70歳までの雇用確保を義務付けるという「政府のシナリオ」が現実味を帯びつつあるのだ。その先にあるのは……。 “雇い止め訴訟”相次ぐ「無期転換の2018年問題」 企業はどう対応するか

“雇い止め訴訟”相次ぐ「無期転換の2018年問題」 企業はどう対応するか

有期雇用で5年を超えて契約更新する人たちが、希望すれば無期雇用に転換できる「無期転換申込権」が今年4月から発生した。対象者は450万人と推計されているが、雇用契約を更新されない「雇い止め」も起こっていて、契約社員が勤務先を訴える裁判が相次いでいる。企業はいかに対応すべきなのか。 「派遣の2018年問題」まで残り3週間 企業は「期間制限」にどう対応するか?

「派遣の2018年問題」まで残り3週間 企業は「期間制限」にどう対応するか?

2015年9月30日施行の改正労働者派遣法により、施行日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には「事業所単位」と「個人単位」が設けられ、両方とも「3年」の期間制限がかかることになった。企業はいかに対応すべきなのか。