NTTから分離したドコモ、28年で元サヤに 真の狙いは?: 古田拓也「今更聞けないお金とビジネス」(1/2 ページ)

NTTは同社が支配株主となっている携帯子会社のNTTドコモを、TOB(公開買付) によって完全子会社化する。1985年の旧電電公社民営化と、92年のNTTドコモ分離を経て、およそ28年で元のサヤに収まるかたちとなった。その背景にはどのような要因が考えられるのだろうか。

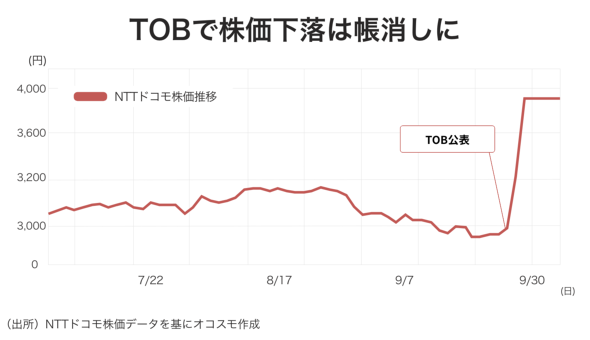

9月29日、NTTは同社が支配株主となっている携帯子会社のNTTドコモを、TOB(株式公開買い付け) によって完全子会社化すると発表した。本件の発表前後でNTTドコモの株価は40%程度値上がりし、時価総額はわずか数日で3.5兆円も増加した。

これに伴い、NTTドコモの時価総額は業界2位のKDDIを時価総額で2倍以上引き離す12.53兆円に達し、本件のTOBが成立した場合、その規模は4兆円にも達する見通しだ。国内企業におけるこれまでのTOB最高額は、2020年4月に実施された昭和電工に対する日立化成の8445億円。ここから考えると、NTTによるNTTドコモの完全子会社化はまさに“ケタ違い”のディールである。

旧電電公社(現NTT)下では、NTTドコモの前身はポケベルなどの移動通信事業を司る1部署にすぎなかった。1985年の旧電電公社民営化と、92年のNTTドコモ分離を経て、およそ28年で元のサヤに収まるかたちとなった。その背景にはどのような要因が考えられるのだろうか。

5G競争と政府の値下げ圧力の高まり

携帯業界を巡っては、足元で格安スマホが存在感を高め、楽天モバイルといった大型の新型プレーヤーの参入によって競争激化が懸念される業界でもある。次世代通信規格「5G」の基地局整備といった大型の先行投資も、業界としての大きな課題の1つだ。

新規プレーヤーの楽天モバイルは10月30日に5Gでのサービス開始をアナウンスし、10月には1000億円規模の劣後債を発行して基地局整備のための資金を捻出する想定である。既存プレーヤーも油断していては、5G時代におけるシェア争奪戦を優位に運ぶことが難しくなってしまうかもしれない。

競争の加熱と5Gへの巨額投資懸念に加え、ドコモをはじめとした携帯各社には政府による“値下げ圧力”の高まりという大きな障壁もある。10月16日に就任した菅義偉総理大臣は、官房長官時代の2018年にも、携帯電話の料金は「4割程度下げる余地がある」と発言し、その発言ひとつで携帯3社の株価が大きく値下がりする場面があった。

市場関係者の間では、そのトラウマもあってか、菅氏が次期首相として確実視されるにつれ、携帯各社に対する弱気の見通しが広がり、株価は下落基調となっていった。安倍晋三氏が8月28日に総理大臣を辞任する意向を表明して以降、NTTドコモの株価は下げ基調となっており、TOB公表前には、辞意表明時の株価から一時15%以上も値段を下げていた。

菅政権下における携帯料金の値下げについては、現段階で具体的な政策が動き出しているわけではない。しかし、菅首相の過去の発言や値下げのイメージが先行するだけで数兆円もの企業価値が吹き飛んでいる。これが、NTTとNTTドコモにとっては、90年代から長らく続いた親会社・子会社がともに上場するメリットを失わせ、NTTドコモの完全子会社化を導いたのではないか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ソニーの金融子会社化から考える“親子上場天国ニッポン”の今後

ソニーの金融子会社化から考える“親子上場天国ニッポン”の今後

「ソニー」は、「ソニーグループ」と改名。そして金融子会社の「ソニーフィナンシャルホールディングス」をTOBで完全子会社化する。こうした親子上場解消の動きは増加しているが、背景には諸外国に比べて親子上場がたくさんある、日本市場の特徴がある。 小学生も株式投資? ベテラン投資家の脳裏によぎる“ライブドアのトラウマ”

小学生も株式投資? ベテラン投資家の脳裏によぎる“ライブドアのトラウマ”

コロナ禍を機に投資デビューを果たす人々が急増している。ただでさえ資産運用を行っている人の比率が高い米国においても、コロナ禍で数百万もの潜在口座を掘り起こしたと考えると、足元の投資ブームは世界的な動きだ。ただし、景気に波があるのと同様に、株式市場にも波がある。いずれ来るであろう急落への注意が今後求められてくるのかもしれない。この記事を執筆している9月23日は靴みがきの日であるという。この「靴磨き」という言葉は投資とゆかりの深い言葉だ。 「SBIや三菱UFJも被弾」相次ぐ不正出金のウラに隠れたもう1つの危ない現実

「SBIや三菱UFJも被弾」相次ぐ不正出金のウラに隠れたもう1つの危ない現実

9月7日のドコモ口座による銀行預金の不正出金問題がくすぶり続けている中、16日にはSBI証券の顧客口座から、不正に計9860万円が引き出される事件が発生した。今回は、これらの不正出金問題を振り返りつつ、巷で見過ごされがちなもう1つの危ない現実についても確認したい。 S&P495で分かる ブーム化する「米国株投資」に隠れた”歪み”

S&P495で分かる ブーム化する「米国株投資」に隠れた”歪み”

SNSにおける米国株ファンの発信や、初心者向けの米国株投資本の出現などによって、日本の個人投資家にとっても、米国株投資が近年一層身近な投資体験となっている。しかし、S&P495とS&P500、そしてGAFAMを比較すると、「米国株がコロナからいち早く立ち直った」という触れ込みの”ウソ部分”が分かる。 総合商社は「三菱」から「伊藤忠」時代に? 5大商社は大幅高

総合商社は「三菱」から「伊藤忠」時代に? 5大商社は大幅高

「投資の神様」という異名を持つ、ウォーレン・バフェット氏の「バークシャー・ハサウェイ」が、8月31日に三菱商事や伊藤忠商事といった、いわゆる「5大商社」の発行済株式総数の5%超を子会社で取得したという。5大商社の株価は、この発表が行われた31日以降、値上がりを続けた。なぜ、バフェット氏は日本の商社に目をつけたのだろうか。