27万人の巨艦・日立はいかにしてDXを成功させたのか “知られざる変革劇”に迫る:「シリーズ 企業革新」日立編(1/2 ページ)

日立のV字回復を支えたコスト構造改革とDXは、いかにして進められたのか。その裏側を、スマトラプロジェクトで中心的な役割を担った冨田幸宏・DX戦略推進部部長に聞く。

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2024夏 開催決定!

生成AIでデジタル戦略はこう変わる AI研究者が語る「一歩先の未来」

【開催期間】2024年7月9日(火)〜7月28日(日)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】元・東京大学松尾研究室、今井翔太氏が登壇。

生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。

日立製作所の業績が好調だ。社会インフラを最適に運用するOT(Operational Technology)とIT、それにプロダクトの強みを生かして社会課題を解決するビジネスに注力し、3年連続で過去最高益を更新している。

その背景のひとつが、史上最大の赤字決算となった2009年3月以降に進めた経営革新策、スマトラプロジェクト(Hitachi Smart Transformation Project)によるコスト構造改革やDXだった。「シリーズ 企業革新」日立編、初回の記事で触れた通り、企業のDX支援を提供するLumada(ルマーダ)も成長し、日立は経済産業省などが認定するDX銘柄に3年連続で指定されている。

「シリーズ 企業革新」

好業績でまい進する企業や、自己変革を通じて成長の芽を作った企業の裏側を深掘りしていくシリーズ企画。伝統と歴史を持つ企業は、いかにして組織変革を成し得たのか。改革の中でどんな壁が立ちはだかり、どのように乗り越えたのか。第1弾は日立製作所の取り組みを追う。

本記事:V字回復を支えたコスト構造改革とDX

3回目:Lumadaが変えた日立のビジネス

4回目: “1兆円買収”で日立はどう変わったのか

5回目:日立とGlobalLogic Japanが推進する日本企業のDX

同社には創業1910年からの長い歴史があり、100を超える国と地域で事業を展開。グループ企業は約600社、従業員は約27万人という日本を代表するグローバル企業だ。

日立のV字回復を支えたコスト構造改革とDXは、いかにして進められたのか。連載2回目の本記事では、その裏側を、スマトラプロジェクトで中心的な役割を担った冨田幸宏・DX戦略推進部部長に聞く。

冨田幸宏(とみた・ゆきひろ)日立製作所ITデジタル統括本部DX戦略本部DX戦略推進部部長。1993年日立製作所入社。2014年10月ITビジネスサービス本部ソリューション本部事業システム部長、2016年4月同デジタル推進本部デジタルビジネスサポート部長、2017年4月Smart Transformation Project強化本部Digital Transformation推進プロジェクト部長、2019年4月ITデジタル統括本部DX戦略本部DX戦略企画部長。2020年10月より現職。DX戦略の推進に従事している(撮影:今野大一)

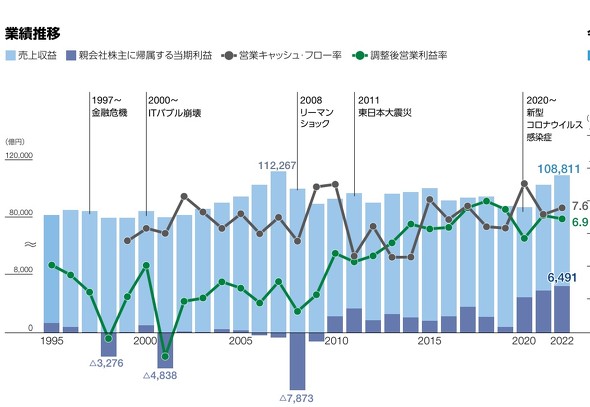

「危機感を覚えた」 史上最大の赤字から立ち上がるまでの軌跡

「当時国内の製造業で最大となる7873億円の赤字を出したのが、2009年3月期の決算でした。その前にも数千億円規模の赤字を計上したことが2回あり、3回目が過去最大の数字になったので、次にこういった業績不振が訪れれば、日立といえども事業継続が立ち行かなくなるぞといった危機感を覚えました」

日立が3度にわたる大幅赤字を出した時期に「危機感」があったと冨田氏は振り返る。冨田氏は当時、日立コンサルティングに所属し、2011年からは業績不振だった日立電線の経営支援をしていた。日立電線は、日立金属、日立化成とともに日立御三家と呼ばれ、創業以来グループの製造業の中核を担い、それぞれ上場もしていた。それが、冨田氏が関わっていた2013年に日立金属と吸収合併したのだ。

その後、2019年には日立化成を売却。日立金属も2023年に売却した。日立御三家に加えて日立建機、日立マクセルなど上場していたグループ会社を切り離していく一方、デジタルエンジニアリングやアジャイル開発によるアプリケーション開発に強みを持つ米GlobaiLogic社を約1兆円で買収するなど、事業領域を大きく変えてきた。

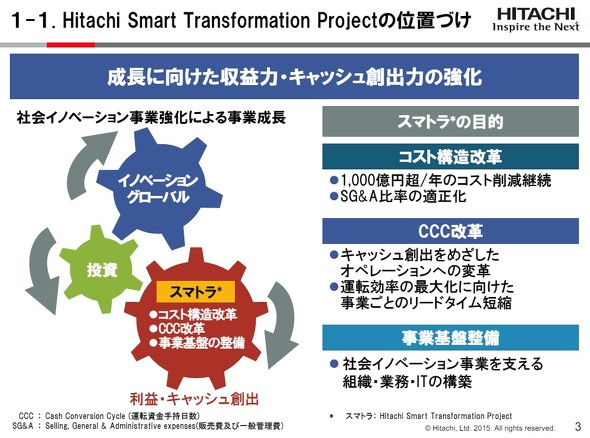

一方で、日立の変革を社内から進めたのが、2011年に立ち上がったスマトラプロジェクトだ。冨田氏は日立電線が吸収合併された後の2014年10月、ITビジネスサービス本部ソリューション本部事業システム部長に就任し、スマトラプロジェクトを推進する立場になる。「社会イノベーション事業という言葉をかなり前面に出し始めたのはこの頃」(冨田氏)だったという。プロジェクトの大きな目的を、冨田氏は次のように説明する。

「プロジェクトを始めた当時の経営者が舵を切ったのが、グローバルでの成長を推進する観点から、経営リソースを社会イノベーション事業に重点投入する構造改革です。具体的には、OTのものづくりの強みとITの力を生かして、社会のインフラや人々の生活に寄与するところに事業を集中し、そうではない事業は遠ざけていくのが、プロジェクトの最初の頃でした。社会イノベーション事業に注力すると言っても、社員の意識を変えるのは簡単ではないですよね。でも、プロジェクトを始めてから歴代の社長が同じことを言い続けていることで、1本柱が通った形で進めることができています」

コスト構造改革からDXへと取り組みを進化

スマトラプロジェクトの初期段階では、コスト改革や構造改革のプロジェクトを立ち上げて、実際に事業を行うグループ会社にもプロジェクトを担当する役員を配置した。事業を徹底的に見直して、グローバルで勝てる構造への変革を図った結果、2015年ころまでに4200億円ものコスト削減を実現している。

「生産コストの改革では、発電設備などの重電機器、自動車部品、家電など、ものづくりをしているさまざまな工場に対して、共通しているプロセスの標準化や、調達情報の共有をグローバルで進めました。海外のサプライヤーや財務の改革などについても、コーポレート側から少しメスを入れながら個別最適から全体最適を目指した結果、目標を達成できました」

次の段階として2016年に取り組み始めたのが、社内のDXだ。スマトラプロジェクトの本部にDXを推進するプロジェクトができた。担当は冨田氏を含めた2人。日立コンサルティングから加わった3人を合わせても専従は5人だけで、手探りのスタートだった。

「DXをやりましょうと言っても、何に取り組めばいいのか分からないとか、イメージがつかめないといった声が社内から挙がっていました。DX推進プロジェクトには5人の専従のほか、研究開発や他のコーポレート施策推進部門から約20人が兼務していましたので、まずは各部門からやりたいことを募り、コーポレート側で支援して、成功した取り組みを横展開する方針でした」

ところが、このやり方ではなかなかうまくいかなかったという。

「成功率は3割に届かない状況でした。毎年数億円を使っていたため、経営側からはもう少し効果が出るものにお金を使うようにと言われました。そこで、私たちの側から事業部門にコンサルティング部隊を送り込み、バリューチェーンの分析を始めました。ボトムアップからトップダウンに方式を変えた形です。需給の変動に対して生産の計画をうまく立てられていない点や、ロスが発生している部分などを課題として提起し、DXによる解決に取り組みました」

DX推進プロジェクトのリーダーは当時の専務が務めていたことから、何かを進めたいと考えた時には直接、専務に相談できた。すると、速やかに判断が下された。

「当時は夜の10時から朝の5時まではメールを出さないようにしていました。でも早朝からやりとりが始まって、専務からは朝一の会議までには資料を用意しておくように言われます。この意思決定の速さはプラスに働きました」

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

日立の好業績を牽引する“巨大事業”の正体 日立デジタルCEOに聞く

日立の好業績を牽引する“巨大事業”の正体 日立デジタルCEOに聞く

日立は2009年当時、日本の製造業で過去最大の赤字だった状況から再成長を果たした。復活のカギとなった巨大事業、Lumadaのビジネスモデルとは――。日立デジタルの谷口潤CEOにインタビューした。 日立のクラウド部門新トップは異組織出身 2万人を束ねるキーパーソンに展望を聞いた

日立のクラウド部門新トップは異組織出身 2万人を束ねるキーパーソンに展望を聞いた

日立製作所のクラウドサービスプラットフォームビジネスユニットCEOに新しく就任したのが、社会ビジネスユニット出身の細矢良智氏だ。 “日立流”生成AI時代の組織再編 「ルマーダ売上2.65兆円」につなげる狙い

“日立流”生成AI時代の組織再編 「ルマーダ売上2.65兆円」につなげる狙い

日立製作所が組織再編を進めている。米シリコンバレーに本社を置く「Hitachi Vantara」のデジタルソリューション事業を分社化し、新たに「Hitachi Digital Services」を設立する。その狙いは? 日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」

日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」

日立はどのように生成AIを利活用しようとしているのか。Generative AIセンターの吉田順センター長に話を聞いた。 日立社長「生成AIは歴史上のブレークスルー」 “電力需要6倍”にどう対処する?

日立社長「生成AIは歴史上のブレークスルー」 “電力需要6倍”にどう対処する?

日立製作所の小島啓二社長兼CEOは生成AIに対する日立の考え方を明示した。日立が生成AI開発にどのようなビジョンを抱いているのか。筆者がレポートする。 ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」

ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」

ChatGPT開発企業の米OpenAIのCEOが来日し、慶應義塾大学の学生達と対話した。いま世界に革命をもたらしているアルトマンCEOであっても、かつては昼まで寝て、あとはビデオゲームにいそしむ生活をしていた時期もあったという。そこから得た気付きが、ビジネスをする上での原動力にもなっていることとは? 松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が「生成AIの現状と活用可能性」「国内外の動きと日本のAI戦略」について講演した。