「KADOKAWA」「ニコ動」へのサイバー攻撃、犯人と交渉中の暴露報道は“正しい”ことなのか:世界を読み解くニュース・サロン(1/5 ページ)

KADOKAWAグループのニコニコ動画などがランサムウェア攻撃を受けた事件について、NewsPicksが交渉内容を暴露する記事を出した。交渉中のタイミングで報じることは、企業の判断や行動を制限しかねない。対策にめどが立った段階まで待つべきではないだろうか。

今、ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)によるサイバー攻撃を巡って、セキュリティ関係者の間で物議が起こっている。

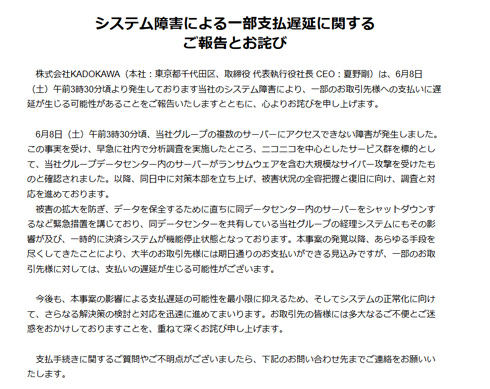

問題になっているのは、6月8日にランサムウェア攻撃を受けたニコニコ動画だ。ドワンゴが運営するニコニコ動画が停止してしまい、親会社のKADOKAWAにも影響は及んでいる。ニコニコ動画がサイバー攻撃から復旧するには、少なくとも7月末までかかると発表されている。

この事件を受けて6月22日、オンラインメディアのNewsPicksが「【極秘文書】ハッカーが要求する『身代金』の全容」とする記事を掲載。ランサムウェアの攻撃側と行っている交渉の内容を詳細に暴露したことで、ドワンゴ側から猛反発が起きている。

ここでは記事の詳細は書かないが、KADOKAWAとドワンゴの夏野剛社長は「このような記事をこのタイミングで出すことは、犯罪者を利するような、かつ今後の社会全体へのサイバー攻撃を助長させかねない行為です。Newspicksに強く抗議をするとともに、損害賠償を含めた法的措置の検討を進めてまいります。なお、本記事についてコメントすることはございません」とコメントしている。

これがセキュリティ界隈(かいわい)、そしてメディアでも議論を生んでいるのである。記事を掲載したメディア側と、サイバー攻撃被害企業のどちらの言い分が“正しい”のだろうか、と。本稿では、この問題についてサイバーセキュリティを取材してさまざまなメディアで伝えてきた筆者の経験も踏まえて考察してみたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「LINEのセキュリティ」は大問題 TikTokと同じ道をたどるのか

「LINEのセキュリティ」は大問題 TikTokと同じ道をたどるのか

生活に欠かせないLINEを巡って、セキュリティの問題が指摘されている。2023年11月、日本人を含むユーザーの個人情報漏洩事件が発覚。これまでもセキュリティ意識の低さが問題を引き起こしてきた。日韓の企業が出資するLINEに、政府が資本の見直しを求める動きもある。 欧米で警戒されるロシア製ソフト、日本政府が使用していた どんなリスクがあるのか

欧米で警戒されるロシア製ソフト、日本政府が使用していた どんなリスクがあるのか

日本の中央省庁などの公的機関が、欧米で警戒されているロシア製ソフトウェアを使用していることが分かった。日本各地の国土情報や、港湾などの施設情報が国外に漏れる可能性もある。リスクを放置せずにしっかりと対応するべきだ。 ようやく制度化「セキュリティ・クリアランス」とは? 民間企業にどう影響するのか

ようやく制度化「セキュリティ・クリアランス」とは? 民間企業にどう影響するのか

閣議決定されたセキュリティ・クリアランス法案は、民間企業の従業員も無関係ではない。先端技術分野も機密情報となり、情報を扱うための適性評価の対象が民間にも広がるからだ。プライバシーの懸念も出ているが、国の安全と発展のために不可欠な制度だといえる。 米カジノ運営元が「ランサムウェア」被害 20億円の身代金を支払って“しまった”理由

米カジノ運営元が「ランサムウェア」被害 20億円の身代金を支払って“しまった”理由

9月に入って、米ラスベガスのカジノ運営元が、相次ぎ「ランサムウェア」の被害を受けた。このうち、1社は身代金を支払ってしまったという。「身代金を支払わない」が基本対応にも関わらず、支払った背景には企業なりの理由があった。 日本は「デジタル小作人」のままでいいのか 海外クラウド“高依存”の不安

日本は「デジタル小作人」のままでいいのか 海外クラウド“高依存”の不安

海外のデジタルサービスが普及したことで「デジタル赤字」が拡大している。ビジネスでは、多くの企業や自治体がAWS(アマゾンウェブサービス)を利用するなど、米国のクラウドサービスへの依存度が高まる。日本のテクノロジー企業の奮闘にも期待したい。