「買い物かご」で消費者の声を可視化 店舗と顧客をつなぐ新たな“コミュニケーション”の効果は?:ナッジで変わる人・まち・企業(2/2 ページ)

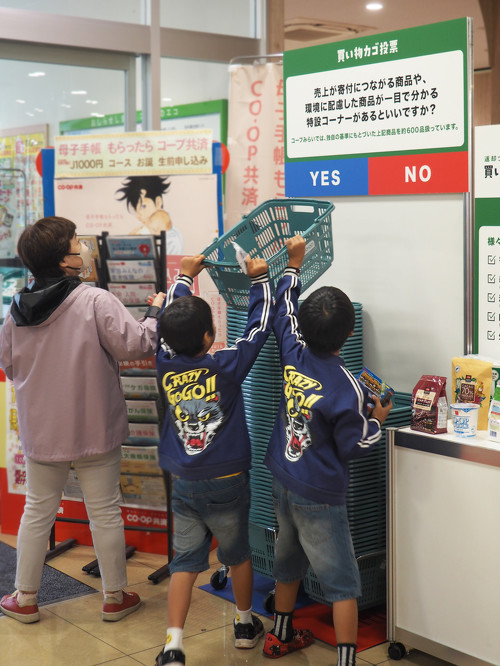

店舗と来店客をつなぐ新たなコミュニケーションの試みとして実施された「買い物カゴ投票」。サステナブルな消費行動の促進を狙いとしたこの取り組みは、売り上げの増加という意外な効果ももたらしました。

Q.最もこだわったポイント、大変だったポイントは?

いかにして誰もが気軽に参加できるシンプルなアクションにできるか、スーパーと消費者が一緒になって変化を生み出す仕組みにできるかがポイントでした。そこで活用したのがナッジの知見です。

WWFでは、ナッジを含む行動科学の知見を用いたコミュニケーションを実践する手引きとして「SAVE NATURE PLEASE」を公開しています。今回の「買い物カゴ投票」も、以下のような点でこのフレームワークを活用して開発しました。

Attractive……キャッチーなデザインで楽しく参加できる

Timely……買い物をするその場で情報が提供され、かごを返却するついでに投票できる

Easy……YESかNOにかごを置くだけで、買い物導線上で簡単に意思表示ができる

Social……店舗と消費者が一緒になって売り場を変えていくという社会参画の機会になる

Q.要した期間、人手、コストは?

コープ葛飾白鳥店での実施が決定して以降は、是非を問う取り組み内容の検討、POPや什器の用意、店頭導線やオペレーションの検討、賛成多数の場合の売り場の変化の準備などを行いました。

もっとも時間を要したのは、賛成多数の場合の速やかな変化のための準備です。賛同の声が多いということは、消費者がその実現を望んでいるということです。投票後、記憶が新しいうちに変化につながってこそ、投票がスーパーと消費者の有機的なコミュニケーションになります。変化が生まれなかった場合は、「せっかく投票したのに変わっていない」と逆にネガティブな感情になることも予想されるため、実現可能性も含めた検討がなされました。

初めての導入のため約半年間かかりましたが、今後実施する店舗においては、日常的に「買い物カゴ投票」を行うことを念頭に施策を検討していくことで、より短い期間での実施が可能と考えています。

また、「買い物カゴ投票」は、どなたでも利用可能なものとしてマニュアルやツールのデザインデータをWebページ上で公開しています。大がかりな仕掛けを必要とせず、普段店舗で使用している什器やツールで実施が可能になるよう配慮しました。

是非を問う取り組みにかかる費用は別として、投票がスムーズに行われるよう、投票場所へ問いを掲示するポスターの作成や、当日の案内のための人員配置などのコスト程度で実施が可能と考えられます。

Q.今後は?

このように「買い物カゴ投票」は、買い物かごのある店舗であればどこででも自由に取り入れられるオープンソースのツールとして、マニュアルや店頭掲示物のデザインデータを公開しています。

まずは「買い物カゴ投票」の導入事例を増やしていきたいと考えており、新たに導入を検討してもらっている企業もあります。企業だけでなく消費者の皆さんも、よく利用するお店で取り入れてほしいと思ったら、ぜひ「買い物カゴ投票」を紹介してもらえたらうれしいです。

また、先述した環境保全のための行動変容フレームワーク「SAVE NATURE PLEASE」のWebサイトでは、WWFが過去に実施した行動科学を生かした取り組みを公開しています。

人の行動がさまざまな環境問題を生み出している一方、解決に向けた力を持つのもまた人間の行動です。これからもさまざまなステークホルダーと連携し、行動科学の知見を活用した取り組みを模索していきたいと考えています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「車で来ないで」と言わずに渋滞を減らす 川崎市が試みたユニークな発信とは?

「車で来ないで」と言わずに渋滞を減らす 川崎市が試みたユニークな発信とは?

川崎市は2024年の年末、正月用の買い出しで大混雑する市場の渋滞緩和を目的に、ナッジを生かしたユニークなメッセージを発信しました。その効果とは――。 自転車と歩行者の衝突をゼロに 東京・狛江市が編み出したユニークな解決策とは?

自転車と歩行者の衝突をゼロに 東京・狛江市が編み出したユニークな解決策とは?

東京都狛江市では、駅前で歩行者と自転車の衝突事故をなくすため、自転車の利用者に「おしチャリ」を促そうとナッジの手法を取り入れました。その結果、どのような効果がうまれたのでしょうか? 「実際の詐欺に近い状況を」――横浜市が仕掛けた“注意喚起チラシ”の内容がすごかった

「実際の詐欺に近い状況を」――横浜市が仕掛けた“注意喚起チラシ”の内容がすごかった

高齢者を狙った特殊詐欺が増える中、横浜市がナッジの理論を生かした注意喚起を行い、話題となりました。ただ単に「注意してください」と訴えるのではなく、より関心を引くために加えた、ある工夫とは? 男性の育休取得率、3年で9割達成 千葉市が生かした「逆転の発想」とは?

男性の育休取得率、3年で9割達成 千葉市が生かした「逆転の発想」とは?

千葉市の男性育休取得率は平成28(2016)年度、12.6%(国基準)と低迷していましたが、ある取り組みを実行した結果、3年後には取得率が92.3%へと一気に上がりました。一体、どのような取り組みを進めたのでしょうか。