「買い物かご」で消費者の声を可視化 店舗と顧客をつなぐ新たな“コミュニケーション”の効果は?:ナッジで変わる人・まち・企業(1/2 ページ)

店舗と来店客をつなぐ新たなコミュニケーションの試みとして実施された「買い物カゴ投票」。サステナブルな消費行動の促進を狙いとしたこの取り組みは、売り上げの増加という意外な効果ももたらしました。

昨今、行政やビジネスの現場では、「ナッジ」(nudge)と呼ばれる行動経済学の考えを生かし、人々の行動変容を促す手法が注目を集めています。

ナッジとは「そっと後押しする」という意味で、強制したり、禁止したりするのではなく、人々が自発的によりよい行動を取れるように手助けする手法です。

2024年10月、東京・葛飾区のスーパーマーケット「コープ葛飾白鳥店」で、店舗と来店客をつなぐ新たなコミュニケーションの試みとして、ナッジの理論を生かしたユニークな実証実験が行われました。

買い物かごの返却を投票行動に変える「買い物カゴ投票」という取り組みです。

店側から3週にわたって、次のような問いかけを来店客に提示しました。

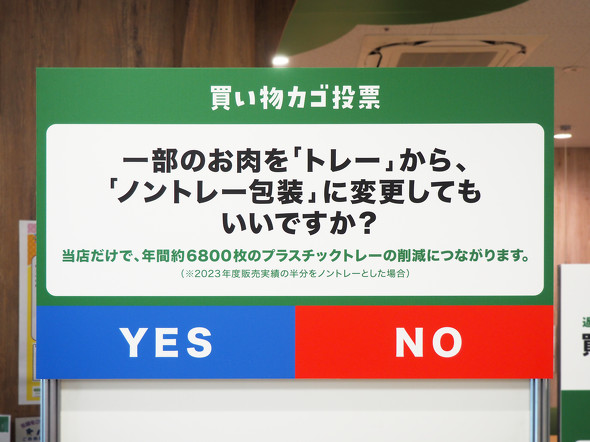

(プラスチックトレー削減のため)「一部のお肉を『トレー』から『ノントレー包装』に変更してもいいですか?」

「売り上げが寄付につながる商品や、環境に配慮した商品が一目で分かる特設コーナーがあるといいですか?」

(CO2削減につながる節電のため)「特定の時間帯に、一部の商品棚の照明を消してもいいですか?」

これらの問いかけに対して、来店客が買い物かごを返却する際に「YES」か「NO」のかご置き場にかごを返却することで、消費者の声を可視化できる、という仕組みです。

考案したのは、世界で環境保全活動をする公益財団法人 世界自然保護基金(WWF)。サステナブルな消費行動の促進を狙いとしたこの取り組みは、売り上げの増加という意外な効果ももたらしたといいます。

「買い物カゴ投票」は、来店客にどのような行動変容を促したのでしょうか。回答者は、WWFジャパン ブランドコミュニケーション室 ソーシャルモビライゼーショングループ長の増本香織さん。

Q.取り組みの概要と始めた経緯は?

WWFは、世界約100カ国で環境保全活動をする市民団体ですが、WWFが取り組む環境問題の中でも、地球温暖化やプラスチック汚染、生物多様性の喪失といった大きな問題を解決するための重要な柱の一つに、持続可能な消費の促進があります。

しかし、ある世界的な消費者インサイト調査(*)では、消費者がサステナブルな選択をしたいと思ったときのハードルとして、「具体的に何をしたらいいか分からない」(38%)、「不便である」(32%)、「私の行動では何も変わらない」(28%)――といった課題が指摘されました。

こうした障壁をふまえて、スーパーという生活導線上で買い物かごの返却ついでに簡単に意思表示ができ、売り場が実際に変わることで自分が変化に関わったという小さな成功体験にもつながる「買い物カゴ投票」を発案しました。

店側にとっても、推進したい取り組みが消費者に受け入れられるか事前に判断することができたり、ふだんは認知されにくい取り組みを「問い」にすることで、消費者に知ってもらう機会になったりというメリットがあると考えています。今回、コープみらいの協力を得て、実証実験を行いました。

(*)Healthy & Sustainable Living Report 2023:調査会社Globe Scanが毎年実施する世界的な消費者インサイト調査プログラム。31カ国約3万人の消費者を対象としたオンライン調査で、健康的で持続可能な暮らしに関する嗜好や行動の変化をブランドが理解できるように設計されている。

Q.どんな変化や効果があった?

3回の投票を通して延べ2200人強の来店者が投票に参加し、「YES」に投票した来店客が3回とも約7割という結果になりました。

声を受けて、コープ葛飾白鳥店では、投票結果を速やかに売り場に反映しました。「お肉のノントレー化」の投票が行われた翌々週にノントレー包装の鶏肉を陳列し、投票結果とともに「皆さまの声を取り入れました」というパネルを設置しました。

売り上げが1.5倍に増加

すると、売り場が変わったことが分かりやすくお客さまに伝わったのか、対象の鶏肉の売り上げが1.5倍に増加したそうです。投票行動によってその後の変化を肯定的に受け入れやすくなる効果が見込まれたとともに、投票からあまり時間を空けずに売り場が変わったことも、購買行動の後押しにつながったのではと考えています。

売り上げが寄付につながる商品や環境に配慮した商品の特設コーナー化や、一部の商品棚での節電も順次、実際に売り場に反映されました。

お客さまからも「(買い物カゴ投票は)手軽で参加しやすい取り組み」「来店者の意見が分かりやすく反映されてよい」「実際にノントレー商品が増えていて嬉しい」――といった声があったということです。

コープみらいの担当者からは、「これまでお客さまの環境に対する潜在的な考えや思いを知る機会はなかったので、この投票によって思わぬ発見や学びがありよかったです」という声をもらいました。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「車で来ないで」と言わずに渋滞を減らす 川崎市が試みたユニークな発信とは?

「車で来ないで」と言わずに渋滞を減らす 川崎市が試みたユニークな発信とは?

川崎市は2024年の年末、正月用の買い出しで大混雑する市場の渋滞緩和を目的に、ナッジを生かしたユニークなメッセージを発信しました。その効果とは――。 自転車と歩行者の衝突をゼロに 東京・狛江市が編み出したユニークな解決策とは?

自転車と歩行者の衝突をゼロに 東京・狛江市が編み出したユニークな解決策とは?

東京都狛江市では、駅前で歩行者と自転車の衝突事故をなくすため、自転車の利用者に「おしチャリ」を促そうとナッジの手法を取り入れました。その結果、どのような効果がうまれたのでしょうか? 「実際の詐欺に近い状況を」――横浜市が仕掛けた“注意喚起チラシ”の内容がすごかった

「実際の詐欺に近い状況を」――横浜市が仕掛けた“注意喚起チラシ”の内容がすごかった

高齢者を狙った特殊詐欺が増える中、横浜市がナッジの理論を生かした注意喚起を行い、話題となりました。ただ単に「注意してください」と訴えるのではなく、より関心を引くために加えた、ある工夫とは? 男性の育休取得率、3年で9割達成 千葉市が生かした「逆転の発想」とは?

男性の育休取得率、3年で9割達成 千葉市が生かした「逆転の発想」とは?

千葉市の男性育休取得率は平成28(2016)年度、12.6%(国基準)と低迷していましたが、ある取り組みを実行した結果、3年後には取得率が92.3%へと一気に上がりました。一体、どのような取り組みを進めたのでしょうか。