日立・阿部副社長が語る、フィジカルAIと「現場の誇り」 ベテランの“背中”はAIが教える:新春トップインタビュー「フィジカルAIの覇権 日本企業、逆襲のシナリオ」

5年後、10年後の現場では、ベテランの背中ではなくAIが若手を育て、人とAIが共に進化する──。阿部淳副社長が描く、フィジカルAIと人間が共存する未来図とは。

新春トップインタビュー「フィジカルAIの覇権 日本企業、逆襲のシナリオ」

生成AIの熱狂を経て、2026年は「フィジカルAI」が覇権を争う主戦場となる。日立製作所、NEC、富士通の経営陣は、実社会の「現場」や「身体性」に日本の勝機があると口をそろえる。

インフラ制御の日立、生体認証のNEC、そして空間認識の富士通──。各社が持つフィジカルなアセットとAIを融合させ、米巨大テック企業には模倣できない「日本流」の勝ち筋をどう描くのか。3人のリーダーに、社会実装へのロードマップを聞いた。

1回目:NEC社長に聞く「フィジカルAI」の勝算 「AI・DX事業で1兆円」への手応えと課題は?

2回目:富士通社長「フィジカルAIこそ日本の勝ち筋」 NVIDIAと挑む“脳”の開発

3回目:ロボットが“空気”を読む!? 富士通が描く「空間を理解するフィジカルAI」の正体

4回目:日立・阿部副社長に聞くフィジカルAIの展望 20兆円市場と「暗黙知の継承」

5回目:本記事

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2026冬 開催決定!

学研が挑む"真のDX"──「本当に使われるデジタル」で目指す教育価値のバリューアップ

【開催期間】2026年1月27日(火)〜2月25日(水)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】学研グループは、DXを目的化するのではなく、現場と顧客にとって“本当に使われるデジタル”を出発点に教育価値のアップデートに挑戦しています。本講演では、現場で浮き彫りになった課題や、実際に行ってきた改善や仕組みづくり、そこで得られた知見がどのように学研のDX推進を形づくんできたのかをお伝えします。既存のデジタル活用の成果と学びを振り返りながら、学研が目指す“真のDX”の姿をご紹介します。

フィジカルAIの実装が進む中、避けて通れないのが「安全性」の壁だ。チャットボットの回答ミスと違い、鉄道や電力といった社会インフラにおいて、AIの誤判断は人命に関わる事故に直結する。

「ハルシネーション」(幻覚)のリスクを抱えるAIを、日立はいかにしてミッションクリティカルな現場に適用しようとしているのか。鍵を握るのは、長年の「失敗の経験」と、それをシステムで担保する「保護制御」の思想だ。

5年後、10年後の現場では、ベテランの背中ではなくAIが若手を育て、人とAIが共に進化する──。阿部淳副社長が描く、フィジカルAIと人間が共存する未来図とは。米国のIT巨大企業が台頭する世界で、日本企業が勝ち残るための「こだわり」とは? 4回目:日立・阿部副社長に聞くフィジカルAIの展望 20兆円市場と「暗黙知の継承」に引き続き、阿部副社長に聞いた。

阿部淳(あべ・じゅん)1984年、日立製作所入社。 ITソフトウェア開発に従事したのち、データストレージやクラウドなどのサービスプラットフォーム部門で事業責任者を歴任。大みか事業所長を経て、2018年4月に産業・流通ビジネスユニットCEOを務めた。2024年4月に代表執行役 執行役副社長。2025年4月よりデジタルシステム&サービス(DSS)の事業責任者。1961年生まれ。宮城県出身(以下撮影:河嶌太郎)

徹夜も経験した「失敗の記憶」 若手にはAIが伝える

――フィジカルAIという意味では、ミッションクリティカルな領域において、AIの判断ミスが致命的な結果につながりかねません。AIのハルシネーションの問題もまだある中で、日立ではどのように使いこなしていくのでしょうか。

1つ目のポイントが、ドメインナレッジ(専門領域における知見)です。そこにAIの技術力、さらに多様なパートナーとの連携が加わることで、安全にAIを使えるようにしていると考えています。私たちだけで完結できるわけではなく、米NVIDIAや米Google Cloudなど、いろいろなパートナーと一緒に取り組んでいます。その中でも特に重要なのは、作業労働者のセーフティ、つまり働く人の安全をどう守るかという視点です。

日立の中には、自前の現場がたくさんあります。製造もやっていますし、その中には危険を伴う作業も少なくありません。ですから、現場の危険性や“ヒヤリハット”を肌身で理解しているのが大きいと思います。

私は入社して40年ほどになりますが、メインフレームの時代から、コンピューターやシステムがまだ成熟していなかった時代を経験しました。システムエラーがあった際には、徹夜で不具合対応をしたこともあります。現場の製品も同じで、今の製品はエネルギー効率や安全性も含めて格段に良くなっていますが、その裏にはたくさんの故障やトラブルへの対処経験があるわけです。

ただ、その「失敗の経験」を、今の若い人たちに教えるのは簡単ではありません。自分が失敗したり、身近で事故が起きたりした体験は強く心に残りますが、それを体系的に伝えるのは難しいわけです。だからこそ、その知見をAIに覚え込ませることに意味があると考えています。

2つ目が、これは日本全体にも共通すると思うのですが、「こだわり」の文化がありますよね。「ここまででいい」と言われても、現場はつい改善してしまう。「もう少しこうするともっと良くなるんじゃないか」と、時にはコストが上がるのに、それでも品質を追求するわけです。そうしたこだわりは、日本企業全体の強みであり、日立の強みでもあると思います。

「現場の言葉」が通じない NVIDIAと鉄道事業者の「通訳」

私たちは、鉄道、エネルギー、インダストリーなど、モノづくりの現場を社内に抱えていて、その中で一緒にフィジカルAIの適用を進めています。(AIで社会インフラの革新を目指す、日立の次世代ソリューション群)HMAXにしても、皆で「ああでもない、こうでもない」と議論しながら進めていますし、そこに(半導体大手の)米NVIDIAが入り、(日立グループのデジタルエンジニアリング企業)米GlobalLogicが入り、チームを組んで開発しています。

NVIDIAが直接、鉄道事業者と話しても、なかなか言葉が通じない部分があります。そこで、その間に私たちが入って「通訳」しながら進めます。GlobalLogicも、インドにはクラウド系、東欧にはエッジ系のエンジニアがいて、そうした人たちと組んで、エンドツーエンド(上流から下流まで)、あるいはチップツークラウド(チップからクラウドまで)でソリューションを作っていく。こうした体制があるからこそ、スピード感と安全性を両立しやすいのだと思います。

――いま、HMAXの鉄道での導入が始まっています。今後は他の産業にも広がっていくのでしょうか。

まさに今、広げているところです。日立レールから始まり、現在は日立エナジーでも「HMAX Energy」として展開していますし、インダストリー向けには「HMAX Industry」といった形で広げています。そこでもキーワードは「安全性」です。

設備のアセットマネジメント、つまり資産としての設備をどう賢く管理し、顧客の負荷を減らすか。そういったテーマでHMAXを活用しながら、産業分野全体へフィジカルAIの適用範囲を広げているところです。

「俺の背中を見て覚えろ」は通用しない

――フィジカルAIの市場は2030年に20兆円規模になるという予測もあります。5年先、10年先を見たとき、製造業やインフラ事業者の現場は、どう変わっていくと思いますか。

基本的には、これからも「人」が中心であることは変わらないと思います。人がいろいろなことをやっていくのですが、その周りでAIがかなり強くサポートするようになると思います。システムの中にAIが入り込み、知能集約型や自律進化型のような形で機能していく姿をイメージしています。

例えば、茨城に大みか事業所という当社の製造拠点があります。そこでは品質保証に関する問い合わせ対応のデータベースがあり、そこから回答を引き出すのですが、ベテランの人は上手に似た事例を引いて「これはこのケースと同じだな」と判断できます。一方で若い人には、それがなかなか難しいのです。

そこで、ベテランの人の探し方や判断プロセスをAIに学習させて、それを若手がAI経由で使えるようにしています。そうすると、ベテランの人はAIを通じて若手を教育しているような状態になります。さらに、AIを使う人が増えるほど、AI自身もこういう教え方の方が分かりやすいと学習していきます。AIを作っているエンジニアからも、そんな話をよく聞きます。

つまり、人とAIが互いにフィードバックをし合いながら、だんだん一緒に進化していくわけです。ベテランの人が、必ずしも教え方が上手だとは限りません。「俺の背中を見て覚えろ」というタイプの方もいますよね。

一方AIの側は、教え方が上手な人のナレッジを中心に吸収できますから、教える品質をある程度そろえられます。そういう形で、50代・60代のベテランが経験してきた失敗やノウハウを「現場の知のデジタル化」として残し、それが次の世代をサポートしていきます。5〜10年のスパンでは、そうした変化がかなり進んでいるのではないかと思います。

一方で、人と人のコミュニケーションが不要になるかというと、全くそんなことはないと考えています。難しい案件を進めるときには、やはりフェイストゥフェイスの対話が必要ですし、感情を含めて伝わる部分も大きいわけです。

だから私は今でも現地に行くことを重視しています。先々週もルーマニアのGlobalLogicの拠点に行きました。11人と1人30分ずつ、合計5時間半ほど面談しました。やはり対面で話すと見えることがあります。それは5年後、10年後でもAIには置き換えられない部分だと思います。

顧客とのコミュニケーションも同じで、現場を実際に見て感じることはとても重要です。その上で、AIがやるところと、人がやるところが少しずつ整理されていきます。AIにも得意不得意がありますし、人にも得意不得意があります。その役割分担がよりはっきりし、組み合わせ方が洗練されていくのが、これからの5〜10年の姿ではないでしょうか。

「怖くてAIを使えない」を防ぐために

――AI系の企業が今後も伸びていくからこそ、鉄道事業者などレガシーの事業者との間に日立のようなプレーヤーが入ることで、日本企業特有の誇りやこだわりが生かされ、フィジカルAIの精度向上にもつながっていくように感じます。

そうですね。私はどのAI企業と組むかいうことについて、特別にこだわっているわけではありません。クラウドにしてもAIにしても、顧客が「これでやりたい」と選ぶケースが多いですから、私たちはインテグレーターとして顧客の選択を尊重しつつ、「ここはこの技術が向いていますよ」と提案する立場にあります。

その際の判断軸として重要なのが、ドメインナレッジに加えて「ワーカーのセーフティ」と「データセキュリティ」です。AIが間違えばシステムを止めてしまうかもしれないし、情報漏えいが起きれば大変なことになります。特に、AI同士が連携し始めると、あるAIが目的外にデータを使ってしまったり、思わぬところから情報が漏れてしまったりするリスクも出てきます。だからこそ、パートナー企業や顧客と一緒に、どうすれば安全に使えるのかを考えながら仕組みを作っていく必要があります。そうしないと、怖くてデータを活用できないはずです。

私たちは日立を「カスタマーゼロ」と位置付け、自社での実践を通じてノウハウを蓄積しています。うまくいった事例だけでなく「こうやると間違いが起きる」「ここは本当に危ない」といった失敗も含めて学び、それをソリューションとして整理した上で顧客に提示します。そして顧客と一緒にブラッシュアップしながら、HMAXのような形でスケールさせていきたいと考えています。

私たちの強みはインテグレーションです。今後も広域化、高度化する複雑なシステムの領域で、きちんと責任を持って取り組んでいきたいですね。一方で、日立の戦略SIB(Social Innovation Business)ビジネスユニットがバッテリー、eモビリティ、データセンター、バイオといった新しい成長領域に加え、HMAXのようにスケール可能な領域を攻めていく。この「両利きの経営」で、AI時代にふさわしい次の成長を実現したいと考えています。

【イベント情報】学研が挑む"真のDX"

学研グループは、DXを目的化するのではなく、現場と顧客にとって“本当に使われるデジタル”を出発点に教育価値のアップデートに挑戦しています。本講演では、現場で浮き彫りになった課題や、実際に行ってきた改善や仕組みづくり、そこで得られた知見がどのように学研のDX推進を形づくんできたのかをお伝えします。既存のデジタル活用の成果と学びを振り返りながら、学研が目指す“真のDX”の姿をご紹介します。

- 講演「学研が挑む"真のDX"──「本当に使われるデジタル」で目指す教育価値のバリューアップ」・イベント「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 冬」

- 2026年1月27日(火)〜2月25日(水)

- こちらから無料登録してご視聴ください

- 主催:ITmedia ビジネスオンライン

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

日立・阿部副社長に聞くフィジカルAIの展望 20兆円市場と「暗黙知の継承」

日立・阿部副社長に聞くフィジカルAIの展望 20兆円市場と「暗黙知の継承」

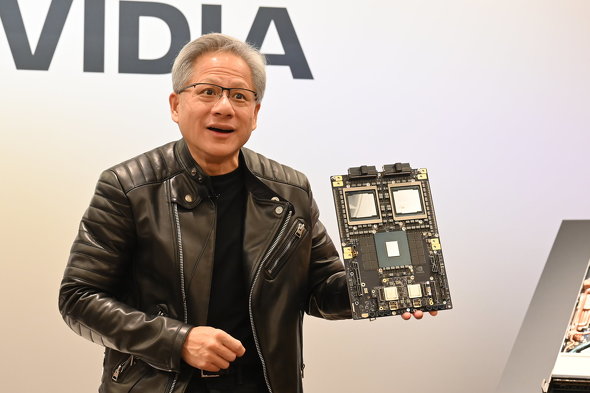

米NVIDIAのジェンスン・フアンCEOも「稀有(けう)な存在」と認めた日立独自の強みとは何か。IT×OT×プロダクトを持つ日立だからこそ描ける「現場の変革」とは? 阿部淳副社長にインタビューした。 日立・阿部副社長に聞く“最高益”更新の舞台裏 巨額赤字から組織を復活させた変革とは?

日立・阿部副社長に聞く“最高益”更新の舞台裏 巨額赤字から組織を復活させた変革とは?

グローバル市場が投資に慎重になる逆風下で、なぜ日立は過去最高益を達成できたのか。米NVIDIAや米OpenAIといった世界的リーダーとも即断即決で提携を結ぶスピード感は、巨大企業・日立のどこから生まれているのか。阿部淳副社長に、激動の2025年を振り返ってもらいつつ、組織変革の手応えを聞いた。 日立が狙うフィジカルAI「20兆円市場」 Google Cloudとの連携で描く勝ち筋

日立が狙うフィジカルAI「20兆円市場」 Google Cloudとの連携で描く勝ち筋

日立製作所が、「フィジカルAI」を成長戦略の柱に据えようとしている。AI研究の蓄積を武器に「世界トップのフィジカルAIの使い手を目指す」方針だ。日立の戦略を追った。 日立、フィジカルAIに注力 「Lumada3.0」で社会インフラ業務を変革

日立、フィジカルAIに注力 「Lumada3.0」で社会インフラ業務を変革

日立製作所が「世界トップのフィジカルAIの使い手」を目指す――。 執行役常務 AI&ソフトウェアサービスビジネスユニットCEOの細矢良智氏は「それぞれの領域で培ってきた取り組みがドメインナレッジとなり、それをフィジカルAI、エージェンティックAIとつなげることで、これまでにない力を発揮すると考えています」と話した。 日立「モノづくり実習」に潜入! 新人データサイエンティストの製造現場「奮闘記」

日立「モノづくり実習」に潜入! 新人データサイエンティストの製造現場「奮闘記」

日立製作所が2021年から展開している新人研修プログラム「モノづくり実習」。実際に実習に参加した新進気鋭のデータサイエンティスト2人に聞いた。 日立が「1兆円買収」した米ITトップを直撃 日本企業の“根本的課題”とは?

日立が「1兆円買収」した米ITトップを直撃 日本企業の“根本的課題”とは?

日立の執行役常務と、デジタルエンジニアリングビジネスユニット(BU)のCEOも務めるGlobalLogic社長兼CEOのニテッシュ・バンガ氏に、日立との統合がシナジーをもたらした要因や、日本市場の展望について聞いた。 日立の好業績を牽引する“巨大事業”の正体 日立デジタルCEOに聞く

日立の好業績を牽引する“巨大事業”の正体 日立デジタルCEOに聞く

日立は2009年当時、日本の製造業で過去最大の赤字だった状況から再成長を果たした。復活のカギとなった巨大事業、Lumadaのビジネスモデルとは――。日立デジタルの谷口潤CEOにインタビューした。 27万人の巨艦・日立はいかにしてDXを成功させたのか “知られざる変革劇”に迫る

27万人の巨艦・日立はいかにしてDXを成功させたのか “知られざる変革劇”に迫る

日立のV字回復を支えたコスト構造改革とDXは、いかにして進められたのか。その裏側を、スマトラプロジェクトで中心的な役割を担った冨田幸宏・DX戦略推進部部長に聞く。