空間をロボット化するユビキタス・ロボティクス:次世代ITを支える日本の「研究室」(1/3 ページ)

産総研はロボット制御の研究を応用することで、大規模な無線センサーネットワークを低コストで構築した。その土台には、空間そのものがロボットになる「ユビキタス・ロボティクス」技術が使われている。

本記事の関連コンテンツは、オンライン・ムック「次世代ITを支える日本の研究室」でご覧になれます。

前回は、ロボット制御の研究を応用することで、大規模な無線センサーネットワークを低コストで構築した産総研の取り組み紹介した。そこで今回は、その技術の元となった「ユビキタス・ロボティクス」について紹介する。

これまでのロボットの概念を覆す研究

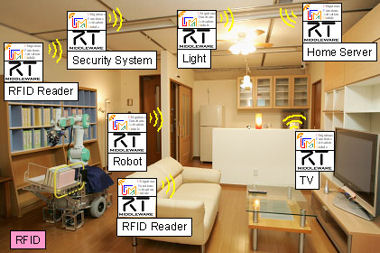

一般にロボットというと、どのような姿を思い浮かべるだろうか。アニメの世界から産業用機械まで、ロボットの概念は広く拡散しているが、多くの人は鉄腕アトムや映画「スターウォーズ」のC-3POのようなヒューマノイドタイプ(ヒト型)をイメージするかもしれない。しかし大場氏自身は、そんなロボットの概念を覆す研究を続けている。制御部やセンサー、アクチュエータなど、ロボットの基本要素を空間全体に散逸させ、それぞれをネットワークで制御することによって、空間自体をロボット化してしまう「ユビキタス・ロボティクス」の研究である。

ユビキタス・ロボティクスには2つの目的がある。1つは、空間そのものがロボットになることで、人に高度なサービスを提供すること。そしてもう1つが、ロボットが活動しやすいようなインフラ技術を実現することだ。

産総研の知能システム研究部門で空間機能研究グループのグループ長を務める大場光太郎氏たちが開発した大規模なセンサーネットワーク技術は、産総研が開発した2つの技術、超小型無線ネットワークノードと、RT(Robot Technology)ミドルウェア技術との融合であったが、これはまさにユビキタス・ロボティクスの研究成果の一端ともいえる。

アトムの誕生は20年後でもムリ!?

産総研の中では、ヒューマノイドタイプのロボット研究も進められているが、大場氏はヒューマノイドタイプのロボットを目指してはいない。ロボットを人間に近づけようとすることで、研究は乗り越えるのがより困難な壁に直面すると考えているからだ。

今から20年後、アトムのような万能型のロボットを生み出せるかといえば、常識を覆すような技術革新がいくつも生まれない限り、その答えは「ノー」だろう。そもそも、ヒューマノイド型や一体型のロボットが本当に必要なのか、というのが大場氏の持論だ。

「ヒューマノイド型は、人間の行動環境に合わせるためのスタイルと思われがちだが、現状の人工知能技術では、すべての物体を正確に認識することが困難。そのため、環境側にもロボットに合わせた設定が必要となってしまう」と大場氏は指摘する。

例えば、「冷蔵庫から缶ジュースを取ってきて」などといった幼児にも頼める作業でも、ヒューマノイド・ロボットには大仕事だ。部屋の出口を探し、ドアノブを回してドアを開け、キッチンまで歩き、冷蔵庫の扉を開け、缶ジュースを探し出し――といったさまざまなタスクをクリアしなければならない。現時点での研究では、ドアノブをひねるまでにかなりの時間を費やすだろう。

「目的と手段をはき違えてはならない。ロボットはあくまで人の行動や考えを補う手段でしかなく、手段が目的にすり替わると、開発目的そのものを見失ってしまう」と述べる大場氏は、ロボットへの偏った先入感を懸念する。なるべくロボットの持っている機能のうち、必要なものだけを空間に残し、環境に任せたらいいのではないかというのが、大場氏の考えるユビキタス型のロボットの姿だ。

缶ジュースを持ってくることが目的ならば、ドアノブをつかまなくても赤外線や電波で開くようにドア側を工夫するなど、物を取ってきやすいフレームワークを環境の中で実現すればよい。もちろん、2足歩行である必要もないわけだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

産総研知能システム研究部門空間機能研究グループ長の大場光太郎 工学博士(筑波大学教授/芝浦工大助教授)

産総研知能システム研究部門空間機能研究グループ長の大場光太郎 工学博士(筑波大学教授/芝浦工大助教授)