最悪の「データロスト」を避けるには:動き出す災害対策

稼働中のデータセンターが災害で完全停止に追い込まれたら、同じ場所にあるバックアップデータも無事ではすまないかもしれない。それなら、安価なネットワークを使って遠隔サイトにデータを複製しておけばいい。

DR(ディザスタリカバリ)で重要なのは、単にデータの保護だけではなく、サーバ側の保護も確実に行うことだ。データとは異なり、サーバのハードウェアやその上で稼働するソフトウェアは、失われたら二度と戻ってこないというものではない。もちろん費用は掛かるが、買い直すことが可能だ。

しかし、そうはいっても、緊急時に迅速に復旧するためには、災害が発生してから購入していては間に合わない。そこで、DRではサーバの保護が重要なテーマとなるわけだが、基本はやはりデータの保護であることを忘れてはいけない。サーバも必要だが、結局はデータがなくなっていては意味がないのだ。

インテリジェント化するストレージ

サーバ管理者の視点から見ると、「ストレージというのは要はハードディスクだよね」ということになりがちだ。これは、DAS(Direct Attached Storage)のイメージが根強く残っているせいでもある。サーバの筐体内に直接接続されるDAS型ストレージは、実体としては確かにパーツとしてのハードディスクドライブであり、サーバがなければ単なる磁気メディアにすぎないとも言える。

しかし、エンタープライズ市場で主流となりつつあるネットワーク接続型ストレージ(NAS)は、独自のインテリジェンスを備える方向にあり、機能的にはもはやサーバと肩を並べるほどの高度なシステムとなりつつある。ストレージの筐体内部に設置される「ソフトウェア実行エンジン」として汎用的なIAサーバが丸ごと使われているような例もあり、まさに主従が逆転してしまっている。

DRという文脈で考える場合、安全性を配慮すればデータを遠隔地に保存することが望ましい。稼働中のデータセンターが災害や事故によって完全停止に追い込まれた場合、同じ場所に保存してあるデータのバックアップも同時に失われる可能性があるし、バックアップは無事でも建物が立ち入り禁止になったために回収することができないということも考えられる。

古い手法としては、毎晩終業後にバックアップを作成し、さらにバックアップメディアのコピーを作成した上で、1組は離れた場所に用意した保管施設に運び込む方法が行われていた。メインフレーム全盛期の銀行などはこうしたやり方を当たり前のように実行していたそうだ。

しかし、この手法ではデータ喪失の可能性が最大で1日分に達するリスクがあるほか、バックアップメディアを大量に消費するコストとメディアの運搬に要するコスト、加えて保管施設の運用コストなどが高くつく。さらに、バックアップメディアからのシステムの復元に要する時間を考えると、保護効果の割にコスト高な手法ということになる。

現在では、広域のブローバンド接続サービスが相対的に安価に利用できるため、データをネットワーク経由でコピーする方がむしろ自然だろう。このとき、サーバ側でデータのリモートコピーを実行するのではなく、インテリジェントなストレージデバイスを使い、ストレージ層に処理を任せてしまうという手法が広く利用可能になってきた。

具体的には、ストレージ筐体間で自動的にデータの同期を取るという機能だ。ハイエンドのSAN(Storage Area Network)ストレージでは今や標準的な機能だともいえ、各社の製品で実装されている。しかも、最近では接続に利用されるネットワークの帯域を考慮して複数のコピー手法から適切なものを任意に選択できる例が多い。

複製方法にも違いがある

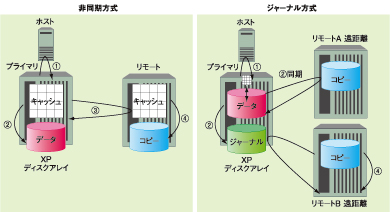

複製の手法には、「同期」「非同期」「ジャーナリング」などがある。まず同期コピーでは、ほぼリアルタイムでコピーし続けることになる。万一のデータ喪失のリスクを最小に抑えられるが、ネットワークの帯域消費も大きくなる。

非同期は、ある程度の時間差を許容しつつコピーしていくもの。同期コピーの場合、データがもっとも頻繁に変更される時点でのデータ転送量に合わせて帯域を確保する必要がある。だが非同期だと、リアルタイムのコピーが間に合わない場合に遅延が生じるものの、ピークではなく平均的な転送量に合わせて使用するネットワークの帯域幅を設定することが可能になり、コスト削減につながる。

ジャーナリングは、ある時点のデータセットに対する変更をログとして記録し、このログを転送するものだ。遠隔のコピー先では、ログに記録された変更処理を実行することでデータセットを書き換え、データを同期させる。

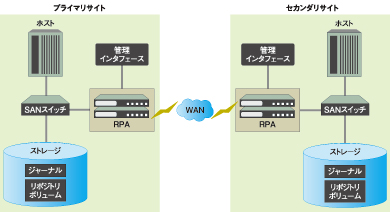

また、新たな手法も登場している。例えば、EMCの「RecoverPoint Continuous Data Protection(CDP)」と呼ばれるソリューションでは、サーバとSANストレージの中間に位置するSANスイッチの部分で、ストレージに対するデータ書き込み命令などを横取りし、これをネットワークを介して転送することで、同一イメージのストレージを遠隔地に作り出す。ジャーナリングによる遠隔コピーと考え方が似ているが、ストレージ自体ではなくSANスイッチで行うため、ベンダーや機種の異なるストレージを利用できる点が異なる。

予備となる環境を用意するという考え方であれば同一のストレージを用意するのが王道だが、コストを削減したいのなら、「本番環境用に新しいストレージを割り当て、古くなったストレージをDR用として活用する」というやり方も考えられる。このような場合、同一機種でなくても対応できる遠隔コピー手法は有効だろう。

ストレージ層での遠隔コピーは、すでにSAN環境を構築している場合には効果的な対策となり得る。ただし、現状がDAS中心のストレージ環境であった場合には、SANへの移行を含め初期コストがかなり大きくなってしまうため、手軽なDR手法とは言いにくくなってくる。

ただし、現在ではDRのほかにもコンプライアンスや情報漏えい対策、ITコスト削減など、DAS環境から脱却してネットワーク接続型ストレージによるストレージコンソリデーションを検討すべきさまざまな要因があるのが実情だ。そのため、IT環境の刷新のタイミングでストレージ層の見直しに着手し、同時にDRのための対策も実現してしまうという方法を採るのが望ましいのではないだろうか。

関連記事

「万全の備え」をあきらめれば道が開ける

「万全の備え」をあきらめれば道が開ける

大掛かりで、一部の会社にしか必要のないもの――。そんな考えはディザスタリカバリにはもう古い。「データを一切失わない」ことから抜け出せば、おのずと現実的な手段になる。- 【特集】ディザスタリカバリで強い企業を作る

- 「普及型」登場で大きく前進 すそ野広がる災害対策

バックアップは「かけがえのないデータ」だけでよい?

バックアップは「かけがえのないデータ」だけでよい?

インシデント時の被害を軽減するにはバックアップが不可欠だ。データのバックアップだけを考えても、単なるバックアップテープの保管から通信回線を経由した遠隔バックアップまで、システムの場合なら筐体内のコンポーネント単位での障害対策からサイトの多重化まで、それぞれ多様な手段が存在する。 災害復旧体制の構築に向けた10のヒント

災害復旧体制の構築に向けた10のヒント

万が一の災害が起きたら、あなたの会社はどうなるだろうか? 予防策から災害時の対応まで、10のヒントをお教えしよう。- カルビー、沖縄バックアップサイトを稼働 短納期、通常の3分の1のコストで実現

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 中国電力、RAGの限界に直面し“電力業務特化型LLM”の構築を開始 国産LLMを基盤に

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音

- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題

- 年収1000万を超えるITエンジニアのキャリアは? 経験年数と転職回数の「相関関係」が明らかに