PC電源のノイズ耐性を測れ【前編】:計る測る量るスペック調査隊(1/3 ページ)

日本の一般的なコンセントから供給される電力は100V・50/60Hzの正弦波といわれているが、実際には多くのノイズが含まれていることが多い。では、PCの電源装置は、どの程度の瞬停や電圧降下まで耐えられるのだろうか? 今回はそんな疑問を解決すべく、PCの電源装置について調査を行った。

意外に気がつかない電源が原因のトラブル

「この前の寒い夜、深夜にPCで作業していて、ふと冷めたコーヒーを温めようと電子レンジのスイッチを入れて戻ってきたらPCの電源が切れていたんですよ。でも、再起動したらPCは普通に動いていて、別に何も原因らしきものは見当たらなかったんですね。で、気を取り直して作業を進めてたんですけど、ちょっと寒いな、と思ってエアコンの設定温度を上げて、ふと前を見たらまたPCの電源が切れてるんですよ。呪われてるんですかね……」――某編集部員にふりかかったこんなトラブルは、当然呪いでも何でもなく、PCの電源ユニット(以下、電源)が原因で発生したトラブルの1つである。

日本の一般家屋に供給されている電圧は公称100Vである。しかし、実際のところ必ずしも100Vの電圧が供給されているわけではない。電気事業法では、電気事業者が維持すべき電圧として「101±6V」が規定されている。言い換えれば、状況によっては供給されている電圧が95Vの場合もあれば107Vの場合もあり得るわけだ。

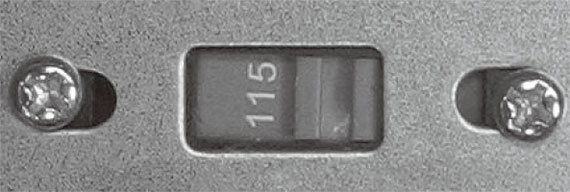

一方、電源の多くは日本国内だけでなく世界各国で利用できるように設計されている。例えば一般的な電源では、電源スイッチに加えて背部に写真1のようなスイッチがつけられているものが多い。これは電源の入力電圧を切り替えるためのスイッチで、「115」とは「115V付近の入力に対応する」という意味である*。

では、115V付近の入力電圧に対応した電源に、95Vの電圧を入力したらどうなるのだろうか? もちろん、電源の入力電圧には余裕を持った設計がされており*、また常時供給電圧が95V、という状況も一般には起こりづらい。しかし、電子レンジやエアコンなど、大電力を消費する電気機器を同時に使用した場合、一時的にコンセントからの供給電圧が低下する、ということは実際に起こり得ることだ。その場合、電源によっては不審な挙動を示すものもあるはずである。

それでは、実際にどの程度まで電圧が低下すると電源の動作はおかしくなるのだろうか? その答えを求めるため、今回はニプロンの協力を得て、イレギュラーな入力に対して電源がどのような挙動を示すのか、実験を行った。

コラム:日本国内の電源環境

日本国内では、主に一般家屋向けに100V、事業者向けに200Vの電力が供給されている。電力事業者によって供給される電力の電圧および周波数は電気事業法で決められており、電圧については100Vの場合101±6V、200Vの場合202V±20Vを維持するよう定められている。また、周波数は静岡県の富士川と新潟県の糸魚川をおおよその境に東側が50Hz、西側が60Hz(一部例外あり)となっている。機器によっては対応周波数が固定されているものもあるが、PCの電源に関しては本稿で解説しているとおり、直流に変換してから電圧を制御しているため、使用周波数によって挙動が変わることはない。

このページで出てきた専門用語

「115V付近の入力に対応する」という意味である

世界的に見ると、一般家屋への供給電圧は110〜130V、もしくは220〜240Vというのが標準的。例えば米国は110〜120V、イギリスは230〜240V。

電源の入力の入力の入力電圧には余裕を持った設計がされており

一般的な電気機器では、100±10Vの入力に対応しているものが多い。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 中国電力、RAGの限界に直面し“電力業務特化型LLM”の構築を開始 国産LLMを基盤に

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音

- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題

- 年収1000万を超えるITエンジニアのキャリアは? 経験年数と転職回数の「相関関係」が明らかに

写真1 電源の入力電圧切り替えスイッチ

写真1 電源の入力電圧切り替えスイッチ