マイナンバーカード交付、お役所の残念すぎる運用実態:半径300メートルのIT(1/2 ページ)

申請から約半年を経てやっと届いた「マイナンバーカード」交付のお知らせ。市役所に受け取りに行ったところ、マイナンバーカードのあまりに残念な運用実態が分かったのです。

先日、やっと「マイナンバーカード」交付のお知らせが届きました。このコラムでも申請したというお話を書きましたが、申請したのは2016年1月末。そしてカード交付のお知らせが届いたのは2016年6月中旬で、なんと半年近くもかかったのです。

マイナンバーカード関連は省庁側のシステムがトラブル続きという話を聞いていましたが、まさかここまで待たされるとは思いませんでした。とはいえ、その半年間でマイナンバーカード自体が必要なことは1度もありませんでしたが……。

マイナンバーカードのひどい運用実態

さて、今回は、マイナンバーカードを受け取る時に感じた、本当にひどい運用を取り上げたいと思います。最初に断っておきますが、市役所の現場で働く方々に非はありません。マイナンバーのために特別な運用で対応していた職員の方々には同情せざるを得ないことばかりでした。

「これはひどいなあ」と感じたのは、やっぱり暗証番号のお話です。マイナンバーと同じくらい重要な(しかも本人だけが知りうる情報のはずの)暗証番号について、交付のタイミングで1枚の紙を渡され、そこに「暗証番号を書いてくれ」と指示されたのです。

恐らく、そこにメモをしておいて、タッチパネルの画面に入力しやすいように――という考えなのでしょうが、暗証番号を市役所の職員に見せるのは大きなリスクです。これは断ることができたので、あらかじめ記録していたスマートフォンのメモ(もちろん、パスワード管理ツールで誰にも見られないようにしたもの)を元に、タッチパネルの画面に向かいました。

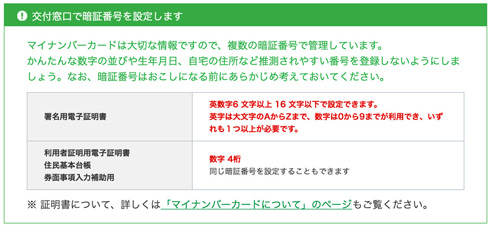

大きなタッチパネルには、マイナンバーで必要な4つの暗証番号を入力する画面が開かれています。必要なものは下記の内容で、1つは6文字以上16文字という、一般的な“パスワード”。しかし、ここには「大文字のみ」というルールがついています。そしてその他3つは数字4桁で、同じものを設定することが可能です。

同じ暗証番号を設定することもできます→実際は同じものを推奨している?

タッチパネルを前に、2点ほど「これはおかしい」と思うことがありました。1つは「暗証番号を全て同じものにする」というチェックボックスがあり、それが最初からオンになっていたこと。これはつまり「暗証番号は皆さん同じものを設定しましょう」というサインです。確かに、この3つの暗証番号を区別している方自体が少ないですし、私もいまだにこの3つの暗証番号を、それぞれどういったシーンで使うかという説明を聞いたことがありません。

恐らく、セキュリティレベルを上げるためにパスワードを分けることを“上のえらい人”が考えたものの実運用上の利便性が完全に無視されていたため、実際は「わざわざ異なる暗証番号を付ける人はいないだろう」ということで、“運用”でカバーした――という、実によくある話に落ち着いたのでしょう。リスクと利便性のバランスが本当にひどいことになっています。

それは、マイナンバーカードと一緒に配られた資料にも現れていました。

関連記事

- 「半径300メートルのIT」記事一覧

「マイナンバーカード」のちょっと変わった申請方法を試してみた

「マイナンバーカード」のちょっと変わった申請方法を試してみた

1月からマインナンバーカードの申請もできるようになりました。最寄りの役所に行かなくても申請できる意外な(?)方法を実際に試したのでご紹介します。 意外にあるぞ、無料で強力なセキュリティの教科書

意外にあるぞ、無料で強力なセキュリティの教科書

こんなに分かりやすくセキュリティについて解説していて、無料でいいの!? 今回は、そんな驚くべきセキュリティコンテンツを紹介します。 Windows 10のアップグレードには従うべき。ただし……

Windows 10のアップグレードには従うべき。ただし……

ちょっと強引なWindows 10のアップグレードに困惑した皆さん、実は私はセキュリティの観点からアップグレードを強く推奨しています。でも、それを阻む問題が……。 「マイナンバーのPCはネットから分離せよ」は正しい? 間違ってる?

「マイナンバーのPCはネットから分離せよ」は正しい? 間違ってる?

マイナンバー制度への対応では「取り扱いPCはインターネットから切り離す」とも言われていますが、それは本当でしょうか? セキュリティ対策のこれまでの考え方を変える必要がありそうです。 個人情報の保護なんて気にしないあなたへ

個人情報の保護なんて気にしないあなたへ

2016年1月1日からマイナンバー制度が始まりました。これから時代は個人情報の活用がより多方面へ広がっていくかもしれません。個人情報保護を考える2つの読みものをご紹介します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃