小学校のプログラミング授業に潜入 自在にコードを操る子どもたちに驚いた(1/2 ページ)

次世代を担うIT人材の育成強化が進む中、2020年には「プログラミング的思考」の授業が小学校で必修化する。一足先に授業に取り入れた学校では、どんな様子で授業が進んでいるのか。ある小学校の授業にお邪魔した。

「皆さんには、今日これから『プログラミング』をやってもらいます。手元にある箱を開けてみて!」

2018年12月4日、東京学芸大学附属竹早小学校では、5年生の子ども34人がコンピュータ室に集まっていた。BBCの教育向けマザーボード「micro:bit」と、Microsoftのプログラミング教育向けソフトウェア「MakeCode」を使ったプログラミング体験教室に参加するためだ。

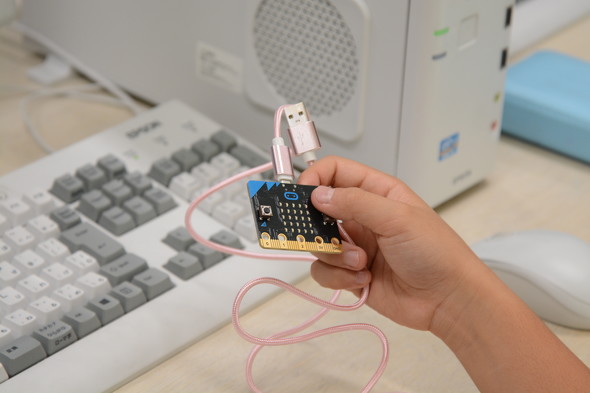

同校の教諭が見守る中、この日のために日本マイクロソフトからボランティアとして参加した先生役の社員が呼び掛けると、子どもたちが一斉にそれぞれの机に置かれたパッケージからmicro:bitを取り出してPCに接続し、授業中のサポート役として同社から参加した社員17人の助けを借りながら、画面に表示されたコードをドラッグ&ドロップしてプログラムを組み始めた。

「自分なりのプログラムを組んでいいよ」と言われて、子どもたちは何をしたか

この日の授業は、Windows Digital Lifestyle Consortium(WDLC)および日本マイクロソフトが共同で、プログラミング教育に取り組む小学校や教育団体を支援するプロジェクト「MakeCode×micro:bit 200 プロジェクト」の協力で開催。同年12月3〜9日の「コンピュータサイエンス教育週間」に全世界で行われた子ども向けのプログラミング教育運動「Hour of Code」に参加する形で行われた。

教卓に据え付けられたディスプレイには、参考として「現在の気温を表示してみよう」といったプログラムの例が挙げられているものの、作りたいものに応じて好きにプログラムを組んでいい。そのため、子どもたちの取り組み方も、時間がたつにつれてさまざまな方向に分かれ始める。

慎重に例をなぞってプログラムを組む子もいれば、メニュー画面から見つけたプログラムを組み合わせてオリジナルの内容にまい進する子、メロディーを鳴らすプログラムに挑戦し、micro:bitに追加するスピーカー部品をボランティアにリクエストする子もいる。午後の1時間はあっという間に過ぎ、出来上がったプログラムを披露する段になると、子どもたちは互いの成果に歓声を上げていた。

授業をどう思ったか聞かれると、子どもたちの一人は「自分の組んだプログラムが、実際に形になるのが面白かった」と答えた。作ったプログラムが目に見える形で動いた点にやりがいを感じたという。

一方、現場でプログラミング教育に取り組む教員側は、企業や団体のサポートを積極的に活用しつつ、彼らなりの試行錯誤を続けている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 結局、M365 Copilotって元取れるの? グループ9000人に導入した住友商事に聞いた

- ランサムウェア対策“優等生”企業でなぜ被害拡大? 想定外を招いた「勘違い」

- サブスクで外部連携は不可 Claude利用の“グレー運用”にくぎ

- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明

- 生成AIを悪用か 世界55カ国で600台超のFortiGate侵害が発生

- 「数億円レベルの誤発注なんてごめんだ」 IT部門視点で“AIエージェントの真のリスク”を考える

- VS Code拡張機能4件に重大な脆弱性 累計ダウンロード数は1.2億

- AIが社員の10倍働く時代、ネットワークは耐えられるか――シスコが描く「One Platform」の野心

- 「SaaSの死」論議の本質はどこにある? Salesforceの取り組みから探る

- 能登の総合病院は「1000台規模の“遅いVDI”」をどう解消したのか?