NECとの協業は“渡りに船”――日立がJP1の最新版「JP1 V12.1」で強化した新機能の中身とは

日立が統合管理ツール「JP1」の最新バージョンである「V12.1」と同時に、運用管理分野でNECとの協業拡大を発表した。その最新機能と、担当者が“渡りに船”と語った、NECとの協業によって強化したRPA関連のニーズとは。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

日立製作所(以下、日立)は2020年1月23日、統合管理ツール「JP1」の最新バージョン「JP1 V12.1」(以下、V12.1)を発表した。マルチクラウドやハイブリッドクラウドといったシステム環境の変化に対応し、障害の回避や発生時の対応の迅速化を目的とした機能を充実させた。

また、同社は今後NECとの協業を拡大し、システム全般の運用改善やRPA運用支援に向けたツールを相互にOEMとして提供する。

運用データを自動的に関連付け――障害の回避や対応を迅速化する新機能とは

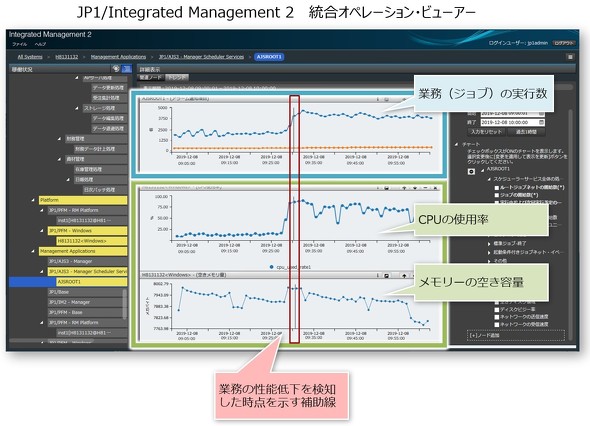

V12.1は、運用データを一元管理、可視化する機能を新たに強化した。具体的には、JP1のうち、イベントを監視してナレッジ別に分類し、可視化して分析する「JP1/Integrated Management2」(以下、JP1/IM2)の中で、基幹システム中で自動化された業務が何らかの理由で実行されないまま一定数までたまった場合に“業務停止につながる恐れのある異常”として管理者に通知する。その際「トレンド情報画面」として、運用データの中から当該の異常に関連する可能性のあるものを自動的に抽出して表示する。

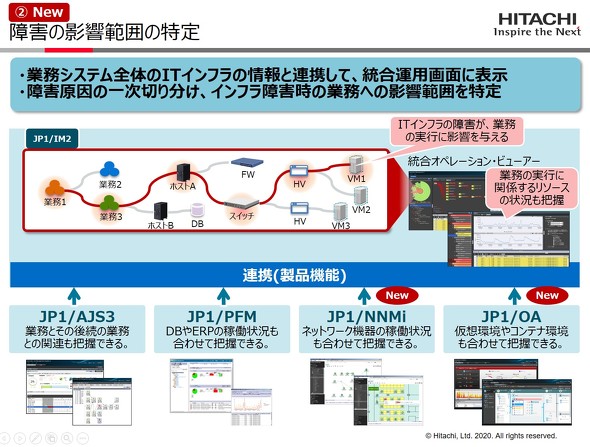

従来のJP1では、障害発生時の影響範囲表示で、データベースやアプリケーションの稼働状況までしか把握できなかったが、V12.1は「JP1/Network Node Manager i」(JP1/NNMi)によってネットワーク機器を、「JP1/Operations Analytics」(JP1/OA)によって仮想マシン、コンテナなどの稼働状況も把握できるようになった。これにより、障害発生時に関連するインフラを特定できるようになった。システム環境をマルチクラウドやハイブリッドクラウドに移行する企業が増える中、複雑化するシステム統合運用のニーズに対応する形だ。

今回の機能強化の意図について、日立の加藤恵理氏(サービスプラットフォーム事業本部)は「業務システムの運用中に起こる障害の多くは、ディスク容量の枯渇やネットワークの性能低下といったインフラに起因している。大企業の場合は特に、業務の処理状況を見る担当者とインフラの担当者が別々にいるため、障害が起こった場合に原因を特定しにくくなりがちだ。

また、障害発生時に担当者が集まってホワイトボードなどに手で図を描くといったやり方で障害の原因を探る場合、原因の切り分けだけで半日かかってしまうといったケースも聞く。そうした現状を変える支援をしたい」と話す。

NECとの協業は“渡りに船” RPA運用ツールの相互提供を後押しするニーズとは?

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 中国電力、RAGの限界に直面し“電力業務特化型LLM”の構築を開始 国産LLMを基盤に

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音

- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題

- 年収1000万を超えるITエンジニアのキャリアは? 経験年数と転職回数の「相関関係」が明らかに