GPUの計算力をリモートで提供 NTTらが共同実証実験:技術トレンド

NTTら数社がGPUの計算能力をリモートで供給する実験をスタートさせる。AI創薬の分野で利用が進むGPUリソースを、高速通信を使って遠隔から供給することで、リソース調達の負担を低減させる狙いだ。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

創薬や素材開発においてAIを活用する企業が増えている。一方で、AIを利用するに当たっては知的財産の保護やAI分析の実行環境の整備や投資が重い負担となっている。この問題を、遠隔からの計算リソース提供によって解消する試みが始まった。カギを握るのは遠隔データセンター間の通信だ。

三菱商事とNTT、NTTコミュニケーションズ、モルゲンロット、アイパークインスティチュートの5社は2025年2月17日、創薬業界向けにGPUリソースをリモートで提供する実証実験をスタートさせた。実証実験は湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク)およびMCデジタル・リアルティ(MCDR)と協力して行われる。AI処理向けのコンピュータリソース調達の負担を低減させられる他、高速かつセキュアなAI処理が可能になるという。

次世代高速通信を生かし、GPU計算能力をリモートで提供

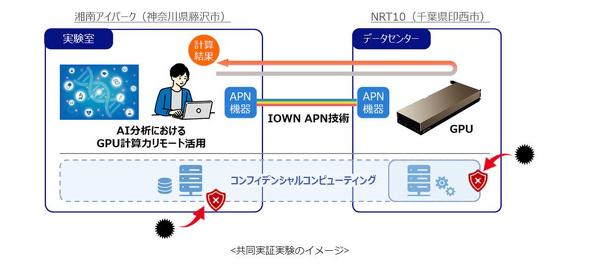

共同実証は、神奈川県藤沢市にある湘南アイパークとMCDRが運営するNRT10データセンター(千葉県印西市)を、NTTの次世代ネットワーク技術「IOWN APN」で接続し、高速かつセキュアなAI分析を実現するGPU計算力のリモート提供を目的としている。

近年、製薬・創薬業界ではAIを活用した研究開発(AI創薬)が注目を集めている。AIを活用することで新薬の研究開発プロセスの効率化が期待される一方で、大規模な計算インフラの整備や研究データのセキュリティ確保が課題となっている。また、クラウドでAI処理を実行する場合、データ転送の遅延やセキュリティリスクが問題視されることが多い。

今回の実証ではNTTのIOWN APN技術による高速・低遅延ネットワークを利用し、遠隔地のデータセンターで高性能GPUを利用できる仕組みを構築する。これにより、研究データのセキュアな管理と高速なAI分析が可能となる。

今回の実証では主に次の項目について検証する。

- 高速低遅延を実現する回線でユーザー利用拠点と遠隔地のデータセンターとを接続することで、計算処理実行などのコンピューティングに影響を及ぼす遅延・フレームロスなどのネットワーク性能劣化が発生しないことの検証

- 今回構築する分析基盤が、創薬AI分析など、各産業において活用されるAIプロセス特有の多様なワークロードに適合し、実証協力テナント企業において業務効率化寄与・経済性などの観点で有効性が認められることの検証

- 今回構築する実験環境下において、IOWN APN技術を利用した遠隔GPU利用におけるコンフィデンシャルコンピューティングの実行可能性が認められ、製薬・創薬業界に必要とされるセキュリティ要件が満たせることの検証

今回の実証に当たっては、三菱商事がMCDRのデータセンターに「NVIDIA H100 GPU」を搭載したサーバーを導入する。さらにNVIDIAのAI創薬向けソフトウェア「BioNeMo」や「NVIDIA NIM」を活用し、創薬分野でのAI分析を支援する。

5社はこの実証を通じて、AI創薬分野における高速・低遅延な計算環境の有効性を確認する。将来的に他の産業領域への適用も視野に入れているという。

関連記事

生成AI「Claude」はどう使われている? 職種、給与との相関など、ユーザー調査結果を公開

生成AI「Claude」はどう使われている? 職種、給与との相関など、ユーザー調査結果を公開

Anthropicが「Claude」の利用法を解析したレポートを公開した。ソフトウェア開発や技術ライティングでAIが広く活用されており、人間の補助としての使用が多いことが明らかとなった。 AIエージェント認知度調査 知っているビジネスパーソンは4分の1 期待する役割は?

AIエージェント認知度調査 知っているビジネスパーソンは4分の1 期待する役割は?

DEEPCOREがAIエージェントの認知度に関する調査を発表した。全国のビジネスパーソン600名を対象に、AIエージェントの認知度や活用意向、期待される役割を明らかにした。 従業員の特性や評価を生成AIで要約 カオナビ、人材データの確認を効率化する機能

従業員の特性や評価を生成AIで要約 カオナビ、人材データの確認を効率化する機能

カオナビがタレントマネジメントシステム「カオナビ」にAI要約機能を追加した。面談記録や評価などのテキストを要約してスキルセットやキャリア観、仕事への姿勢などを効率的に把握できるようになる。 バンダイ、月間2万件のお問い合わせをテキストマイニングで効率的に分析

バンダイ、月間2万件のお問い合わせをテキストマイニングで効率的に分析

バンダイはテキストマイニングツール「見える化エンジン」を導入し、月間約2万件の問い合わせデータを分析。このツールにより、問い合わせ内容の変化を早期に察知し、社内の迅速な情報共有が可能となった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい