IT部門が「“脱VMware”か、“活VMware”か」で思考停止してはいけない納得の理由:Enterprise IT Summit 2025秋 イベントレポート

VMware製品のライセンスを巡る混乱が広がる中、IT部門は“脱VMware”か、“活VMware”かの判断を迫られている。だがVMwareありき、仮想インフラありきでITインフラの将来像を決めるのは、そもそも妥当なのだろうか。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

半導体ベンダーBroadcomが2024年2月に実施したVMware製品のライセンス変更は、コスト増につながりかねないことから、ユーザー企業に広く影響を及ぼす。2023年11月のBroadcomによるVMware買収を背景とするこの変更への対処は、ITインフラ構築担当者にとって喫緊の課題だ。

ユーザー企業のITインフラを支える要素として、VMware製品は広く浸透してきた。他社の仮想化製品へ切り替える、いわゆる“脱VMware”の判断は容易ではない。「“活VMware”か、脱VMwareか」という明確な二者択一に絞り込めるほど、単純な話ではないはずだ。そもそも「何のためにVMware製品を導入したのか」という基本に立ち返り、あらためて最適な選択肢を検討することが、ユーザー企業のIT部門には求められる。

VMware製品のライセンス変更による影響は避けられない。だからこそIT部門には、この混乱を最適なITインフラ選定を見直す契機と捉える、いわば“逆転の発想”が重要になる。本稿はその理解や実践に必要な、これまでの“常識”をあらためて問い直すためのヒントを紹介する。

本稿は、アイティメディアが主催したオンラインセミナー「Enterprise IT Summit 2025秋」(2025年11月17日〜20日)で、運用設計ラボの波田野裕一氏(シニアアーキテクト)が「『脱VMware』のその先へ」というテーマで講演した内容を編集部で再構成したものです。

物理サーバから仮想サーバへ ニーズが支えたITインフラの変化

「VMware製品のライセンス変更をコストの問題としてのみ捉えず、仮想インフラに対するスタンスを整理する、良い機会だと捉えるべきだ」。ITインフラ構築に詳しい運用設計ラボのシニアアーキテクト、波田野裕一氏はこう語る。

例えばオンプレミスの仮想インフラを抱えるユーザー企業では、ITインフラ担当者が、構成変更や拡張のしにくさといった硬直性に課題を感じることは珍しくない。一方で経営者は、仮想インフラの費用対効果に疑問を抱いていることがある。IT部門はVMware問題を契機に、ITインフラに対する社内の真のニーズを掘り起こし、必要に応じて変革に取り組む必要がある。

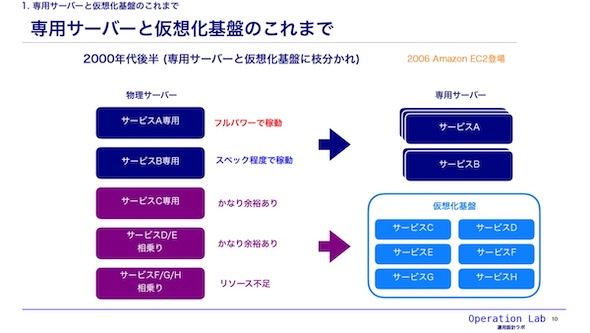

2000年代半ばまでは仮想化技術がまだ普及の途上にあり、ITインフラの中心的な構成要素は物理サーバだった。サービスごとに物理サーバを割り当てる運用が一般的だったものの、サイジングの難しさから、サーバごとに負荷が偏ることがしばしばあった。こうした状況が、2000年代後半に仮想化技術の採用が広がる背景となった。「相乗りではなく、独立したコンピューティングリソースを使いたい」といったニーズの高まりが、仮想化技術の導入を後押ししたと波田野氏は説明する。

仮想化技術が普及し始めた後も、サービスごとに専用の物理サーバを利用する運用は一定程度残り続けた。その背景には、処理速度や高負荷時の信頼性を重視し、サーバをハードウェアレベルで細かく調整したいというニーズがあった。ユーザー企業は明確な目的に応じて、物理サーバと仮想サーバを使い分けていたのだ。

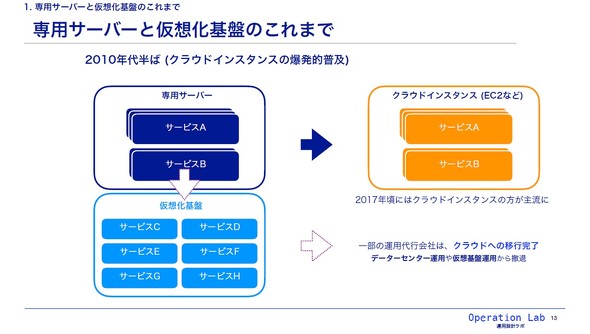

「クラウドサービス」という新しい選択肢の登場

2010年代半ば以降、ITインフラの在り方に大きな影響を与える変化が起きた。クラウドサービスの本格的な普及だ。仮想化技術を中核とするクラウドサービスの採用が進み、仮想サーバの利用は急速に広がった。スケーラビリティや、導入のアジリティ(迅速性)、変更に対するフレキシビリティ(柔軟性)といった利点が広く認識されるようになり、物理サーバで構築したITインフラを、オンプレミスのまま仮想化するのか、クラウドサービスに移行するのかといった議論が活発化した。

「重要なのはクラウドサービスの登場によって、ITインフラ構築の選択肢が『オンプレミスの物理サーバか、オンプレミスの仮想サーバか』という二者択一ではなくなったことだ」と波田野氏は強調する。IT部門は、物理・仮想を問わずオンプレミスインフラを使い続ける価値と、クラウドサービスに移行する価値を比較し、自社に合った選択をする必要が生じた。

クラウドサービスの普及によって仮想サーバが使いやすくなる中、ユーザー企業があえてオンプレミスインフラを維持し続ける理由は何か。考えられる理由は幾つかある。例えばシステムの要件や用途に独自性があり、その時点で利用可能なクラウドサービスでは条件に合わないことが理由として挙げられる。自社の仮想化技術に“売り”があり、その技術の活用や維持が必要であることも、オンプレミスインフラを選択する必然性につながる。

オンプレミスインフラには、構築後の構成変更が難しかったり、ITインフラの障害にユーザー企業自らの責任で対処しなければならなかったりする課題がある。あまりにもITインフラの独自性を高め過ぎると、エンジニアが経験できる技術が限定的になり、結果としてエンジニアのキャリアパスを狭くする可能性があるなど、人材面での課題が生じかねない。

「自社の仮想インフラが『商材』になっている場合、オンプレミスインフラのメリットは大きく、デメリットは相対的に小さくなる」と波田野氏は語る。例えばクラウドベンダーでは、構築した仮想インフラ自体が提供サービス、つまり商材となる。ユーザー企業であっても、仮想インフラが現業部門のビジネスに不可欠であり、価値創出の源泉になっている場合には、同様に「商材」として捉えられる。

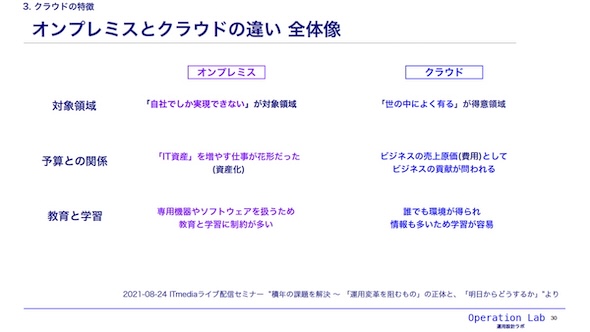

クラウドサービスの大きな特徴の一つは、選択肢の豊富さだ。市場の需要に応じて新たなクラウドサービスが次々と登場しており、用途に応じた選択が可能になっている。クラウドベンダーは一般的に従量課金を採用しており、初期投資を抑えやすいこともメリットだ。

オンプレミスインフラと比べると、クラウドサービスは事前のサイジングに過度に縛られることなく、ビジネスの状況に合わせて構成を迅速に変更できる。この結果、本格稼働前に必要になるITインフラ設計の負担も相対的に小さくなる。主要なクラウドサービスでは関連情報やノウハウが豊富にあり、スキルや経験を持つ人材の確保や育成がしやすいことも見逃せない。

クラウドサービスは、オンプレミスインフラよりも「ビジネスへの貢献度が問われやすい」というのが、波田野氏の見方だ。オンプレミスインフラはIT資産であり、その評価は「資産をどう生かすか」という観点が中心になりやすい。一方のクラウドサービスは文字通りサービスであり、ユーザー企業は、クラウドサービスに負担したコストに対するリターンをより明確に意識する必要がある。

「クラウドサービスはITインフラの俊敏さを高める」と波田野氏は指摘する。クラウドサービスでは短時間でITインフラの設計や構築が可能なことから、システムの変更や追加に対してITインフラを即応させやすい。利用状況に応じた従量課金によって投資対効果を把握しやすくなり、契約中のクラウドサービスを継続利用するのか、変更するのかといった意思決定のスピードも上がる。

クラウドサービスでは企業規模や業種を問わず、さまざまなユーザー企業が共通のITインフラを利用する。その結果、ITインフラそのものによる差異化は図りにくい。こうした特性を踏まえて、オンプレミスの仮想インフラとクラウドサービスをどのように使い分けるかを、あらためて検討する必要がある。

「ベンダーロックイン」を避けるか、むしろ選ぶか

VMware製品を取り巻く問題の背景には、同製品が仮想化分野で事実上の標準であり、ユーザー企業が容易に他の選択肢に切り替えられなかった事情がある。その根底には、特定ベンダーへの依存がもたらす「ベンダーロックイン」という構造的な課題があると、波田野氏は指摘する。

ベンダーロックインは、なぜ問題になるのか。VMware製品に限らず、特定ベンダーに依存するITインフラ全般に当てはまる論点として、波田野氏が挙げた3つの観点を見ていこう。

1つ目は、ユーザー企業がベンダー独自の仕様に縛られてしまうことだ。どれほど優れていても、他社製品と懸け離れた仕様の製品を採用していると、環境の変化に即応しにくくなる。独自仕様が、結果として足かせになってしまう。

2つ目は、ベンダーにデータを握られてしまうリスクだ。利用期間が長くなるほど、その製品に蓄積するデータも増える。それらのデータは、他の製品では自由に利活用できないことがある。完全な形でエクスポートできなかったり、エクスポートできても独自仕様のために再利用が難しかったりする。

3つ目は、契約条件を巡る主導権をベンダーに握られてしまうことだ。保守サポート料金を支払わなければ、一般的には公式のサポートは受けられない。一度保守サポート契約の期限が切れると、再契約できないこともある。この結果、ユーザー企業はベンダーの条件を受け入れざるを得なくなるのだ。

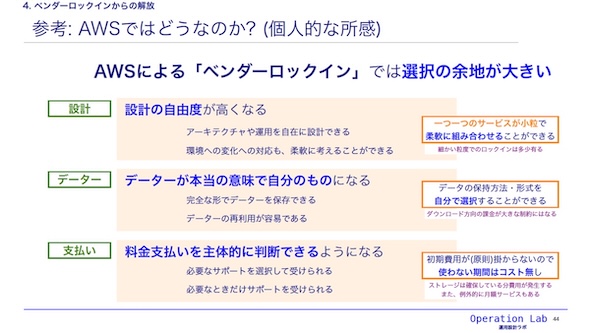

「ベンダーロックインを避けることで、ユーザー企業はITインフラ設計の自由度を確保でき、データを自社の資産として扱えるようになり、料金についても主体的な判断が可能になる」と波田野氏は説明する。その結果、ITインフラに対する主導権をユーザー企業が取り戻せるようになる。

ベンダーへの依存を完全に排除しようとすれば、構築から運用までを自社で担う“全面内製”が前提となる。ほとんどのユーザー企業にとって、こうした決断は現実的ではない。そのため波田野氏は“制御可能なベンダーロックイン”を重視すべきだと指摘する。

制御可能とは、設計の自由度、データの所有、料金支払いの主体性をユーザー企業が確保できる状態を指す。これらの制御を確保できるのであれば、ベンダーロックインは必ずしも悪ではないと波田野氏は指摘する。

例えば「Amazon Web Services」(AWS)などの主要なクラウドサービスでは、ユーザー企業は用途に応じて必要なサービスを組み合わせて利用できる。そのためオンプレミスインフラと比べると、設計の自由度に対する制約は相対的に小さい。データを論理的にユーザー企業側で管理でき、必要に応じて持ち出しや再利用が可能なことは、データが実質的にユーザー企業の管理下にあると考えられる点で意味がある。利用量に応じた従量課金であることから、料金についてもユーザー企業が主体的に判断しやすい。

「最も重要なのは、ユーザー企業が選択できることだ」と波田野氏は強調する。比較的移行しやすい汎用的なクラウドサービスを選ぶ道もあれば、とがった機能を求め、ベンダーロックインを前提としたクラウドサービスを採用する判断もある。「選択できるのであれば、ベンダーロックインを戦略的に選ぶという判断も現実的だ」(同氏)

VMware製品の混乱を「クラウドサービス」で避けるための基本的な考え方

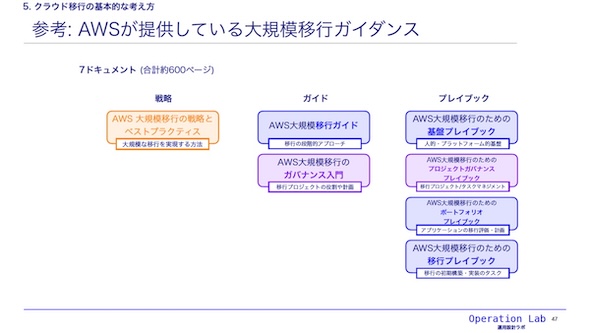

VMware製品を取り巻く問題に直面し、クラウドサービスへの移行を考えるユーザー企業にとって、AWSが提供しているガイダンスが参考資料の一つになると波田野氏はアドバイスする。300台以上のサーバ移行を想定した大規模移行ガイダンスは、7つのドキュメントから成り、合計約600ページとなっている。移行に必要な基本的な考え方を把握し、移行プロセスの全体像をつかむために有用だという。

戦略に関するドキュメント「AWS 大規模移行の戦略とベストプラクティス」によると、大規模移行の際は移行の対象を定める「スコープ」と、移行の理由から導かれる「戦略」、移行の完了時期を定める「時系列」が重要になる。同ドキュメントは原則として、まずクラウドサービスへのシステム移行を完了させ、その後にシステムのモダナイズを進めるプロセスを推奨する。

具体的な移行方法を解説するドキュメント「AWS 大規模な移行のガイド」は、移行の際の7つの戦略を示す。

「リタイア」(廃止)は移行する価値のないシステムや、維持・保守のコストをゼロにしたいシステムに対する戦略だ。「Retain」(維持)は、データの所在要件に準拠し続ける必要があったり、移行リスクが高かったりする際に選択する。

「リホスト」はいわゆる「リフト&シフト」であり、アプリケーションの構成を大きく変えずにクラウドサービスにシステムを移行し、必要に応じて後からモダナイズを検討する戦略だ。移行対象のサーバ数が膨大になる際には、ITインフラをほぼそのままクラウドサービスに移す「リロケート」(移転)を選ぶことになる。現状のアプリケーションを他の製品に買い替える場合は「再購入」という戦略になる。

ITインフラの移行に併せて効率化を図ったり、コスト削減を図ったりする際は「リプラットフォーム」(プラットフォーム再構築)を選択する。例えばコストを削減するために、ライセンスが不要な製品に移行するなどの場合が考えられる。「リファクタリングまたはリアーテクト」(内部構造の変更および再設計)は、クラウドサービスに最適化する移行戦略だ。ただし原則としてAWSは、ITインフラ移行の初期段階でのリファクタリングを推奨していないという。理由は「いつまでたっても移行が進まないからだ」と波田野氏は説明する。

「クラウドベンダーを除けば、オンプレミスの仮想インフラで明るい未来を描ける組織は多くない」と波田野氏は指摘する。選択するITインフラにかかわらず、ビジネス要求に対して俊敏に応えられるかどうかが、IT部門にとっては重要だ。「オンプレミスの仮想インフラが自社ビジネスの差異化要因になるのであればよいが、そうではない場合は、変化への即応性に優れたクラウドサービスへの移行が現実的だ」と同氏はアドバイスする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- 3800超のWordPressサイトを改ざん 大規模マルウェア配布基盤が82カ国で暗躍

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る