現場で感じた……“週刊誌離れ”が進む理由:出版&新聞ビジネスの明日を考える(1/3 ページ)

「どう? 売れていますか」

「いや、厳しいですね」

最近、週刊誌の編集者たちと会うたびに、まるで時候のあいさつのように、このような会話が交わされる。大阪ナニワの商人は街中で顔見知りと出会えば、「儲かりまっか?」「ぼちぼちでんな!」が決まり事のあいさつのようになっているというが、多くの週刊誌では、その落ち込みぶりは目を覆うばかり。とてもじゃないが「ぼちぼちでんな」と悠長には構えていられない状況だ。週刊誌は厳冬の時代をはるかに超え、今や“氷河期”である。むろん、私が専属記者をしていた『F』も例外ではない。

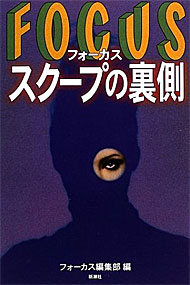

写真週刊誌の草分けになった『フォーカス』(現在は休刊中)に続けと、大手出版社が競うように類似の週刊誌を発行したのは1980年代中頃のことだった。これまでの活字中心の誌面構成をガラリと変え、写真1枚で世相を表現する手法は誰の目にも斬新に映ったものである。写真週刊誌の生命線は文字通り「写真」だ。記事は写真の補助役にすぎない。取材現場の主役もカメラマン。あくまでも記者は付き添い役である。

当時から活字離れが叫ばれていたが、写真週刊誌なら記事の行数は少ないので、活字が苦手な人でも手にとって買ってくれる。写真週刊誌がウケた理由の1つは、このような背景もあった。

ピーク時には『フォーカス』『フライデー』『フラッシュ』『エンマ』『タッチ』の5誌が書店に並び、1誌だけで週に100万部を売り上げることも珍しくなかった。ちなみに『フォーカス』は、最盛期には毎週200万部以上の売り上げを記録している。先輩カメラマンたちは当時の様子を、「とにかく寝る間がないほど取材に追い立てられていた」「ハイヤーを自宅前で常時待たせ、イザ出動のときに備えていた」と一様に語るが、それも昔の話。今ではフリーの記者やカメラマンは編集部からのオーダーが極端に減り、かれらの年収も下がるばかり。私の周辺にも「転職を考えている」と切に訴えるフリー記者は何人かいるし、実際に他業種へ転職したカメラマン、記者も少なくない。

写真週刊誌が凋落していったきっかけ

勢いのあった写真週刊誌が凋落していったのは、1986年12月に起こった「ビートたけし事件」がきっかけである。知人女性への取材方法に怒ったタレントの北野武さんが、深夜、彼の弟子10数名とともに『フライデー』編集部を襲撃。編集者らにケガをさせるなど暴行傷害事件へと発展したのだ。北野さんたちは警視庁に逮捕され、この事件が原因で北野さんもテレビの世界からしばらく干されることになってしまった。

ところが世間の厳しい目は、逮捕された北野さんにではなく、“被害者”であるはずの写真週刊誌の方に向けられたのだ。暴力に訴える北野さんの抗議方法に世間は必ずしも同調はしなかったが、それ以上に、写真週刊誌の過激な取材スタイルやプライバシーを暴く記事のあり方を重く見たのである。この事件が契機となって写真週刊誌全体の販売部数は落ち込み、休刊する雑誌も相次ぐことになる。「ビートたけし事件」は、これまで過激さがウリだった写真週刊誌に冷や水をかける一方、週刊誌全般にも取材や表現の方法に見直しを迫る転機となったのは間違いない。

私が週刊誌記者をはじめた1998年ころを境に、雑誌の売上げはさらに下降線をたどることになる。1990年代半ばには毎週100万部以上を販売し、売り上げナンバーワンを競っていた『週刊現代』と『週刊ポスト』は現在、部数も半分以下。昔から、他誌に比べて部数が安定している週刊文春と週刊新潮は売り上げトップを競う仲だが、それでも両誌ともピーク時より部数は落ちている。『朝日ジャーナル』や『週刊宝石』など、廃刊や休刊になった週刊誌も少なくないし、“休刊予備軍”はまだまだ控えていると私の耳にも入ってくる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

「

「