MVNOの「接続料」はどうやって決まる?:MVNOの深イイ話(1/2 ページ)

MVNOはキャリアから設備を借りてモバイル事業を展開しているため、巨額の設備投資をする必要がありません。その代わりにMNOに応分の対価を支払っています。これが「接続料」といわれるものです。この接続料は、どのように決まっているのでしょうか。

MVNOはMNO(キャリア)から設備を借りて事業を行っています。そのため、MNOが全国の基地局やそのコアネットワークのために実施しているような巨額の設備投資を行わなくても携帯電話事業を展開できますが、その代わりとしてMNOに応分の対価を支払っています。データ通信の利用に関していえば、その対価の基礎となるものがMNOごとに定められているデータ通信の接続料です。今回は、このからくりについて、皆さまにご説明しようと思います。

接続料とは

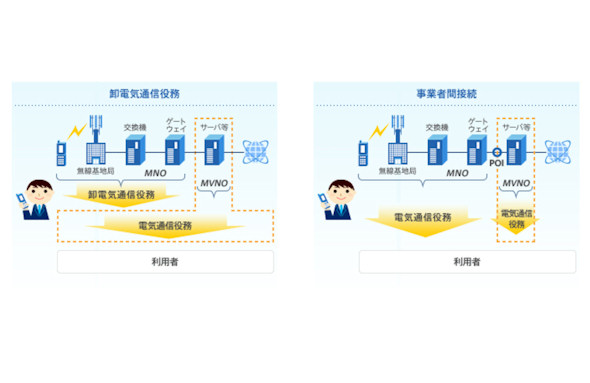

MNOとMVNOの契約的な関係については、この連載でも過去に「MNOとMVNOの関係」で取り上げています。簡単におさらいすると、MVNOは、MNOとの間の契約スキームとして「卸電気通信役務契約(音声・SMS・データ通信のいずれも可)」「事業者間接続契約(データ通信のみ可)」の2種類から選択できます(組み合わせも可。例えばデータ通信は事業者間接続契約で、音声・SMSは卸電気通信役務契約で、という調達方法もMVNOは選べる)。

このうち、「事業者間接続」(相互接続)というスキームは、より強い規律(ルール)が適用されています。相互接続は、MVNOとMNOの間に限らず、多様な電気通信事業者のネットワークが相互に接続されることを担保する仕組みです。

例えば電話を考えてみると、少数の宛先にしかつながらない電話より、多くの宛先にかけることのできる電話の方がより便利に決まっています。例えば、もし大手の電気通信事業者が小規模な電気通信事業者との接続を拒否すれば、小規模な電気通信事業者の電話サービスは、少数の宛先としか通話できず、より多くの宛先に電話をかけられる大手電気通信事業者にユーザーが集まってしまいます。

それでは市場競争が成立しないでしょう。そのため、相互接続は原則として応じなければならない「応諾義務」が電気通信事業法でも定められており(第32条)、その他にも法令で数多くの規律が設けられています。

特に大手のMNO(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク等、法令上は「第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者」)には、電気通信事業法第34条で、以下のような規律が設けられています。

- 他の事業者との電気通信設備の接続に適用される接続料、接続条件を定めた接続約款を定め、総務大臣に届け出なくてはいけない。また公表しなくてはいけない

- 届け出た接続約款以外の条件では、他の電気通信事業者と接続してはいけない

- 接続料は、「適正な原価」に「適正な利潤」を加えた金額として、総務省令で定める金額を超えてはいけない

このように、大手のMNOは、接続の請求について原則的に応じなければならないだけでなく、その対価として相手先の電気通信事業者に請求する接続料についても、総務省令(第二種指定電気通信設備接続料規則)で定められています。この制度により、MVNOは、MNOのネットワークを相互接続のスキームで安価に利用することが保証されているわけです。

「適正な原価」とは

まず、接続料の構成要素である「適正な原価」「適正な利潤」のうち、「適正な原価」を見てみましょう。

「適正な原価」の元となるものは、大手MNOの事業運営に関わるさまざまなコストです。この中には、例えばネットワーク機器の費用(一般には、購入金額ではなくその金額を複数年で割り込んだ減価償却費)やその保守費用も含まれますし、ネットワーク機器を動かすための電気代などのランニングコストもあるでしょうし、他社の通信サービス(例えば基地局とコアネットワークを接続するための光回線等)を利用した際の利用料金も含まれます。さらには、研究開発費、営業費用、オフィスの賃料、人件費も含まれています。

そこから、以下の通り、ステップバイステップで接続料の「適正な原価」に繰り入れることができる原価を求めていきます。

- 音声通話とデータ通信のコスト分離

- トラフィック連動コストとそれ以外の分離

- 接続料対象外コストの控除

まず、MVNO向けの相互接続はデータ通信のみですので、MNOのコストを音声通話に関わるコストとデータ通信に関わるコストに分けます(ステップ1)。このうちデータ通信にかかわるコストを、トラフィックが増えたときに増えるコストと、トラフィックが増えても増えないコストに分けます(ステップ2)。

例えばお客さまのデータ通信量が2倍になったとすると、多くのネットワーク設備は買い換える必要があるでしょうし、基地局とコアネットワークをつなぐ回線のコストも増えることになるでしょう。

とはいえ、ネットワーク機器の中にはデータ通信量と無関係にキャパシティーを計画できるものも多く含まれていますし、人件費やオフィスの賃料もお客さまのデータ通信量には依存しないと考えられます。

このように、MNOのコストを2つに分け、そのうちトラフィック連動コストについてはデータ通信の接続料に組み入れられます。トラフィックに連動しないコストについては、回線管理機能(1回線あたりの月額費用)として接続料に組み入れられることになります。

最後に、接続料対象外コストの除外をします(ステップ3)。特に除外されるのは営業費用です。MNOの営業費用には、例えばMNOのショップの運営費や端末販売奨励金、テレビCMなどの広告費用などが含まれますが、これはMVNOにとっては負担する必要のないものばかりです。

また、MNOのオフィスの賃料についてもMVNOが負担すべきものではありませんので除外します(例外的に、MVNOのサービス提供に必要な一部業務を行っているオフィスについては、その賃料等のコストをMVNOが負担することとなっています)。

こうして、MVNOが負担すべきではないコストを除外したものが、MVNOが負担すべき原価となり、これをMNOのネットワークの総帯域で割ることで、最終的に1Mbpsあたりの「適正な原価」が決定まります。なお、回線管理機能については、MNOの総回線数で割ることで、1回線あたりの「適正な原価」となります。

これらの計算をし、またその計算が正しいかを確認するためには、MNOの事業原価が透明でなくてはなりません。そのため、大手MNOは、第二種指定電気通信設備接続会計規則という総務省令によって、企業会計を整理し、接続会計と呼ばれる帳簿を作って総務大臣に提出し、また公開することを義務付けられています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

MNOとMVNOの関係

MNOとMVNOの関係

MVNOは、基地局やコアネットワークを持たない特殊な携帯電話会社です。これらの設備は、既存の通信キャリア(MNO)から借りています。今回はそんなMNOと、MVNOの関係について解説します。 電気通信事業法とMVNOの関係

電気通信事業法とMVNOの関係

日本には、いくつか「事業法」と名の付く法律があります。MVNOを含む通信業界にも、電気通信事業法と呼ばれる事業法があります。今回は、この電気通信事業法の歴史と、日本の通信業界そしてMVNOのビジネスの関わりについて説明します。 MVNOはなぜドコモ系が多いのか? MNOはMVNOに“いじわる”できる? 総務省が解説

MVNOはなぜドコモ系が多いのか? MNOはMVNOに“いじわる”できる? 総務省が解説

日本の情報通信に関わる制度を取り仕切っているのは総務省だ。4月15日に開催された「IIJmio meeting 15」では、総務省総合通信基盤局 電気通信事業部料金サービス課の内藤新一氏が登壇。総務省の情報通信に関する取り組みについて説明した。 「電気通信事業法」の改正で何が変わるのか?――ドコモに聞く、MVNOとの取り組み

「電気通信事業法」の改正で何が変わるのか?――ドコモに聞く、MVNOとの取り組み

「電気通信事業法」が5月21日に改正され、これまでドコモに課されていた「禁止行為規制」が緩和される。これによってドコモのMVNOに対する取り組みはどのように変わっていくのか。またMVNOにとってはどんなメリットがあるのか。 MVNOを変えた“レイヤー2接続”とは?

MVNOを変えた“レイヤー2接続”とは?

今のMVNOは、ことデータ通信用設備についてはレイヤー2接続で実現している事業者がとても多くなってきています。では、このレイヤー2接続では、何を行っているのでしょうか?