ITエンジニアが投票した「ITエンジニア本大賞2024」発表 単体テストの考え方/AWS運用ノウハウ/ プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる、など(1/2 ページ)

この記事は新野淳一氏のブログ「Publickey」に掲載された「ITエンジニアが投票した「ITエンジニア本大賞2024」発表。単体テストの考え方/プログラマー脳/ プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる、など」(2024年1月17日掲載)を、ITmedia NEWS編集部で一部編集し、転載したものです。

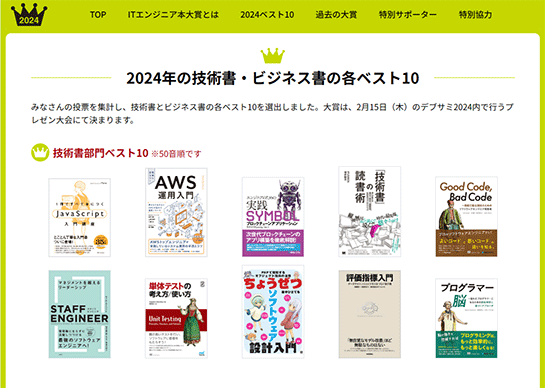

ITエンジニアが投票によって技術書やビジネス書を選ぶ「ITエンジニア本大賞 2024」の結果が発表されました。

「ITエンジニア本大賞」は、仕事の役に立った本、初学者におすすめの本、ずっと手元に置いておきたい本など、おすすめの本をITエンジニアがWeb投票で選ぶイベントです。

主催は翔泳社ですが、対象となる書籍は出版社を問わず技術書、ビジネス書全般となっています。刊行年も関係なく、これまで大賞に選出された書籍を除き、この1年を振り返っておすすめしたい書籍が対象となります。

今回発表されたのは技術書部門とビジネス書部門それぞれのベスト10です。現時点では50音順に並んでいます。

以下は選出された技術書部門とビジネス書部門それぞれのベスト10を、Amazon.co.jpへのリンクと画像、概要で紹介したものです(アフィリエイトリンクは含まれていません)。正式な結果は公式サイトでご覧ください。

技術書部門ベスト10(50音順)

JavaScriptを身近な作例を用いて寄り添うように解説しています。難しい言葉や考え方の話も、とことん噛み砕き、楽しく伝わるように解説しています。これからJavaScriptを学びたい人にも、以前に試みたが挫折してしまった人にもオススメです。

本書では「最初に知っておきたいAWS運用のすべて」を体系立てて解説します。システム運用で利用するEC2、IAM、RDSといった基本的なサービスはもちろん、意外と知らないバックアップ/リストア、セキュリティ統制、監査に関わるサービスも基本から丁寧に解説。日々の運用業務の中で「なるべく楽に」「効率的に」AWSでシステムを運用する手法が満載です。

Symbolブロックチェーン(以前は「NEM」と呼ばれていました)は、エンタープライズ向けに開発されているため、ビジネスユースでのシステム構築(暗号通貨による決済システム、スマートコントラクト、ファイルなどの実物性の証明、トレーサビリティの追跡システムなど)に有用な機能を構築しやすくなっています。本書は「Symbol」を活用し、アプリケーションやシステムを構築するための実用的なガイダンスを提供しています。

次々と新しい技術が登場する時代、書籍からうまく知識やスキルを得られるかどうかがIT職のキャリアを左右するといっても過言ではありません。技術書の表も裏も知り尽くした人気作家2名が、その秘訣を教えます。

本書では、プロの「ソフトウェアエンジニア」として、堅牢で信頼性が高く、保守しやすく、チームメンバーが理解や適応しやすいコードを作成するための概念と実用的な手法を、Googleでテックリードを務める著者が解説しています。

「スタッフエンジニア(超上級エンジニア)」になるには どんなスキルを身につければいいのだろうか? 技術的な能力さえあればいいのだろうか? なった人は、具体的に何をしたのだろう? その仕事を楽しむには、どうしたらいいのだろうか? これらの疑問に答えるのが本書の目的だ。

優れたテストを実践すれば、ソフトウェアの品質改善とプロジェクトの成長に役立ちます。逆に間違ったテストを行えば、コードを壊し、バグを増やし、時間とコストだけが増えていきます。生産性とソフトウェアの品質を高めるため、優れた"単体テスト"の方法を学ぶことは、多くの開発者とソフトウェア・プロジェクトのために必須といえるでしょう。

いわゆる「オブジェクト指向」と呼ばれる考え方から発展した分野は、どのようにソフトウェア設計の役に立つのかを、よく知られた原則、テスト駆動開発、デザインパターンなどを通じて理解できる一冊です。上級者には定番の知識を体系的に整理するヒントとして、初級者には可愛いイラストで覚えるキーワード集として、幅広く活用していくことができます。

機械学習モデルの”良し悪し”を決めるときには、評価指標(Evaluation Metrics)を必要とします。本質的に評価指標の設計方法は自由であり、ビジネス上の価値を考慮して自ら作成することも可能です。RMSEやAUCといったスタンダードなものから、ドメインに特化した数値まで、あらゆる指標が評価指標になりえます。では評価指標はどのように決めるのが良いのでしょうか。

長年プログラミング教育の研究に取り組んでいる著者が、最新の「認知科学」に基づいて、プログラミングの際のさまざまな作業や技術の取得を効率的に行うための方法を解説しています。まずは、コードを書いたり読んだりするときに「プログラマーの脳」がどのように働くかという認知プロセスについて説明しています。作業が異なれば、利用する認知プロセスも異なり、使うべきテクニックも変わってくるからです。

関連記事

179億円調達の法務SaaS企業、経営陣の本棚を覗き見 愛読書は?

179億円調達の法務SaaS企業、経営陣の本棚を覗き見 愛読書は?

今をときめくIT・Web関連企業の経営者の本棚や愛読書をのぞき見。現代社会で戦うIT経営者たちがどんな考え方に影響を受けているのか、ヒントを探る。今回は、法務向けSaaSを手掛け、10月までに179億円の資金を調達しているLegalOn Technologies経営陣の本棚や愛読書をのぞき見る。 SaaS経営者の本棚を覗き見 チームスピリット経営メンバーはどんな本を読んでいる?

SaaS経営者の本棚を覗き見 チームスピリット経営メンバーはどんな本を読んでいる?

今をときめくIT・Web関連企業の経営者の本棚や愛読書をのぞき見。今回はチームスピリットの経営に携わるメンバーの本棚や愛読書をチェックする。 マネーフォワード経営陣の本棚をのぞき見 影響を受けた本は?

マネーフォワード経営陣の本棚をのぞき見 影響を受けた本は?

今をときめくIT・Web関連企業の経営者の本棚や愛読書をのぞき見。現代社会で戦うIT経営者たちがどんな考え方に影響を受けているのか、ヒントを探る。今回は、マネーフォワード経営陣の本棚や愛読書をのぞき見る。 freee経営陣はどんな本を読んでいる? 本棚のぞき見

freee経営陣はどんな本を読んでいる? 本棚のぞき見

今をときめくIT・Web関連企業の経営者の本棚や愛読書をのぞき見。現代社会で戦うIT経営者たちがどんな考え方に影響を受けているのか、ヒントを探る。今回は、freee経営陣の本棚や愛読書をのぞき見る。 IT経営者の愛読書をのぞき見 タクシーアプリ「GO」のMoT経営陣は何を読む?

IT経営者の愛読書をのぞき見 タクシーアプリ「GO」のMoT経営陣は何を読む?

今をときめくIT・Web関連企業の経営者の本棚や愛読書をのぞき見。現代社会で戦うIT経営者たちがどんな考え方に影響を受けているのか、ヒントを探る。今回は、タクシー配車アプリ「GO」などを手掛けるMobility Technologies経営陣の本棚や愛読書をのぞき見る。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR