東大、がん治療の抗体医薬品開発にスパコンを導入――5カ月で稼働へ

富士通が「PRIMERGY BX922 S2」をベースとする最大演算能力38.3テラFLOPSのシステムを提供している。

東京大学 先端科学技術研究センター(東大先端研)と富士通は8月5日、がん治療の抗体医薬品の基本構造設計を目的にスーパーコンピュータを構築し、稼働を開始したと発表した。再発や転移したがんに対して副作用の小さい第三世代の抗体医薬品を短期間で開発するという。

構築したスーパーコンピュータは、インテル Xeonプロセッサ X5650を搭載する富士通のブレードサーバ「PRIMERGY BX922 S2」を300ノード(600CPU)で構成したPCクラスタシステム。最大演算能力は38.3テラFLOPSとなる。ストレージに「ETERNUS DX80」5台を備えており、RAID6での実効容量は1ペタバイト。ノード間のネットワークはInfiniBand QDRを採用した。

東大 先端研は、児玉龍彦教授が中心となった「がんの再発・転移を治療する多機能な分子設計抗体の実用化」プロジェクトを推進中で、「ゲノム抗体医薬品」の研究開発を進める。がん治療の抗体医薬品には、免疫力を活用してがん細胞を攻撃するために動物実験をベースに開発された第1世代と、第1世代をベースに放射線治療の技術を組み合わせることができる第2世代がある。児玉教授によれば、これらは治療効果が高いが人体への副作用も大きいため、副作用の小さい第3世代の抗体医薬品の早期実現が世界で求められているという。

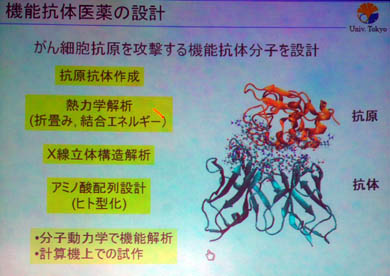

今回の研究では、大腸がんと肝臓がん、肺がんでの抗体医薬品の基本構造の設計に必要な計算やシミュレーションにスーパーコンピュータを使用する。がん細胞の一部である抗原(たんぱく質)と抗体の相互作用が人体内でどのような状況になるのかを「分子動力学」を用いてシミュレーションし、人工抗体の設計を行う。

東大 先端研の藤谷秀章特任教授によると、抗原と抗体の相互作用のシミュレーションは分子レベルで行わなければならず、抗原と抗体の変化だけで数万もの分子の動きを計算する必要がある。さらに人体内の環境を考慮すると、抗原と抗体の間にも体液があるため、数万もの水分子の動きも計算しなければならない。こうした計算を実行するには、従来システムの10〜50倍の演算能力が求められるため、スーパーコンピュータの導入を決定したという。研究で使用する分子動力学のプログラムには、オープンソースのGROMACSの7月30日リリース版を使用。このバージョンには、藤谷特任教授らが開発した計算手法も盛り込まれている。

富士通は、バイオ分野向けのスーパーコンピュータとして、今年1月に最大演算能力が35テラFLOPSのシステムをシンガポール科学技術研究庁の施設に納入した実績がある。テクニカルコンピューティング事業本部の山田昌彦本部長によれば、今回のシステムは地球シミュレータの演算能力(40.96テラFLOPS)と同水準ながら、消費電力は40分の1程度であるという。また、大学機関の研究室レベルでスーパーコンピュータを占有するのは、世界でほかに類がないとしている。スーパーコンピュータの受注から稼働まで期間は5カ月で、構築費用は約4億円としている。

児玉教授は、今回の研究を通じて基本構造の設計を2年半程度で完了させたい考え。将来的に胃がんやすい臓がん、前立腺がん、乳腺がんに対する抗体医薬品の開発もスーパーコンピュータで実現し、「国内で発生率の高いがんで闘病生活を強いられている患者を早く救えるようにしたい」と語っている。

企業向け情報を集約した「ITmedia エンタープライズ」も併せてチェック

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 知らない番号でも一瞬で正体判明? 警察庁推奨アプリの実力を検証

- ZIPファイルの“ちょっとした細工”で検知停止 EDRも見逃す可能性

- M365版「Cowork」登場 Anthropicとの連携が生んだ「新しい仕事の進め方」

- 生成AIで消えるのは仕事、それとも新人枠? 800職種のデータから分かったこと

- AD DSにSYSTEM権限取得の脆弱性 Microsoftが修正プログラムを配布

- 偽のTeamsサポートで新型バックドアを設置 巧妙な手口に要注意

- .NETにサービス停止の脆弱性 広範なアプリケーションに影響

- もはやAIは内部脅威? 企業の73%が「最大リスク」と回答

- 政府職員向けAI基盤「源内」、18万人対象の実証開始 選定された国産LLMは?

- 本職プログラマーから見た素人のバイブコーディングのリアル AIビジネス活用の現在地

東京大学 先端科学技術研究センターに設置されたスーパーコンピュータ。構築期間は31日間だった

東京大学 先端科学技術研究センターに設置されたスーパーコンピュータ。構築期間は31日間だった 抗原と抗体の相互作用のシミュレーションイメージ

抗原と抗体の相互作用のシミュレーションイメージ 会見した富士通の山田本部長、東大先端研の児玉教授と藤谷特任教授(左から)

会見した富士通の山田本部長、東大先端研の児玉教授と藤谷特任教授(左から)