仙台の「旅する支社」で見えて来た、面白法人カヤックのオフィスの在り方と働き方:脱ガンジガラメの働き方(1/3 ページ)

東日本大震災の約2カ月後に仙台支社を設立したカヤック。数々のユニークなコンテンツを世に送り出す同社が、4月に開設した京都支社の次にあえて被災地を選択した意図とは?

ユニークなWebコンテンツやアプリを次々と生み出す面白法人カヤック。鎌倉に本社を置き、サイコロを振って給料の額を決める「サイコロ給」など他に例を見ない給与体系や人事評価を実践していることでも有名だ。

そのカヤックも東日本大震災では大きな影響を受けたが、その約2カ月後には仙台に3カ月限定の支社――彼らが呼ぶところの「旅する支社」を設立するなど対応は迅速かつユニークなものだった。

そういった復興支援を通じて、カヤック自身もそのオフィスの在り方や、社員の働き方を振り返るきっかけになったという。「面白い会社」を支えるための努力や工夫について、演出部(いわゆる宣伝広報担当)の松原佳代氏、ギブ&ギ部(いわゆる人事総務担当)の藤川綱司氏に話を聞いた。

被災地仙台でクリエイターとアプリ開発

――もともと海外に期間限定の「支社」を作り、社員がそこで働くという取り組みを行われていましたが、被災地である仙台、そして京都に置かれた意図というのはどこにあるのでしょうか?

松原 これまでは、イタリアやベトナムなど海外で行っていたのですが、2011年は震災の影響でその2カ所を選びました。4月に開設した京都オフィスは、本社がある鎌倉が計画停電の区域に入ってしまったので、それを避けるという事情がありました。

仙台の場合は、震災支援ということで「現地につくる人を増やしたい」という思いがありました。現地のWebクリエイターにお仕事を依頼して、一緒に作ることが復興につながるというわけです。これはカヤックの経営理念「つくる人を増やす」にも通じます。

これは「自分たちにできることはなんだろう」という問いかけを突き詰めた結果でもあります。運営する飲食店「DONBURI CAFE DINING bowls」「スマイルドッグ」ではもちろん義援金を募るということも行いましたが、クリエイティブという側面から何ができるか、と考えた結果、現地で「つくる」、それによって「つくる人」を支えようということになりました。

ただ、仙台に支社の場所がないとお仕事を発注することもままなりません。しかし、震災直後はオフィス物件を見つけるのも難しかったため、いろいろな会社に間借りしつつ「1人支社長・1人支部」という形で、現地のクリエイターさんとコミュニケーションを取りました。

――どんなお仕事を発注されていたのでしょう?

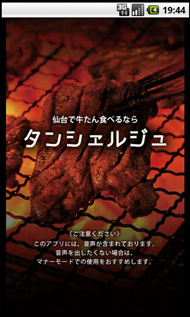

松原 東京都内にはいろいろなクリエイターが集まっていますが、仙台は全体数が少ないです。そのため何かわかりやすいテーマで打ち出す事が必要ということで、これから「来る」であろうAndroidアプリ開発を見据え「Androidなら仙台」というブランドを一から一緒に作っていきましょう、ということで取り組んでいきました。

――そこで設立されたのが「Fandroid(ファンドロイド)」ですね。

松原 はい。主催は現地のエンジニアやディレクターの人たちで、我々が協力という形で立ち上げや運営をサポートしました。そこを通じて、移植やローカライズも含めたアプリ開発のお仕事を発注し、幾つかのアプリをリリースできました。

そういった活動を通じて現地の人々とのネットワークができた、というのがこれまでの「旅する支社」とは大きく異なる点です。いままでは私たちが行きたい場所に行き、自分たちが抱えている仕事をそこでやる、というものでしたから。今後にも影響する進化形でしたね。場所だけでなく、現地の人とつながることで新しい価値が生まれる、というプロセスを体験しました。

――いま被災地では支援だけでなく、雇用が必要だという切実な声があります。それに応えるものでもあったわけですね。1社の取り組みではありますから、限度はあるとは思いますが、どのくらいの効果があったのでしょう。

藤川 数百万円規模の事業でしたね。現地でFandroidに参加した人は数十人、実際にアプリの制作に関わったのは約10チーム、十数人というところだと思います。現地に行ってもらった野崎支社長(カヤック企画部の野崎錬太郎氏)はすごい人数の人々と仙台で交流しています。3カ月間で配った名刺の数は200〜300枚でした。Androidで復興というコンセプトに関心を持ってくれたり、共感して頂いたお陰ですね。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃

- SMBC日興証券が「パスキー」で口座乗っ取り対策 約5カ月で実現したのはなぜ?

- 生成AIの記憶機能を悪用して特定企業を優遇 50件超の事例を確認

- 日本IBMのAI戦略“3つの柱” 「制御できるAI」でレガシー資産をモダナイズ

- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路

- 人材水準を4段階で評価 「サイバー人材フレームワーク」案の意見公募を開始

- 富士通、ソブリンAIサーバを国内製造開始 自社開発プロセッサー搭載版も

- 「身近な上司」を再現する専用ディープフェイク動画を作成 KnowBe4が新トレーニング

- 「AI前提」の国家戦略と「思考停止」の現場 大半の企業で“何も起きない”未来を予見

- 「英数・記号の混在」はもう古い NISTがパスワードポリシーの要件を刷新

仙台支社。ブレスト中の風景

仙台支社。ブレスト中の風景