ゲーム「A列車で行こう」で知る鉄道の仕組み:杉山淳一の「週刊鉄道経済」(1/5 ページ)

杉山淳一(すぎやま・じゅんいち)

1967年東京都生まれ。信州大学経済学部卒。1989年アスキー入社、パソコン雑誌・ゲーム雑誌の広告営業を担当。1996年にフリーライターとなる。PCゲーム、PCのカタログ、フリーソフトウェア、鉄道趣味、ファストフード分野で活動中。信州大学大学院工学系研究科博士前期課程修了。著書として『知れば知るほど面白い鉄道雑学157』『A列車で行こう9 公式ガイドブック』、『ぼくは乗り鉄、おでかけ日和。 日本全国列車旅、達人のとっておき33選』など。公式サイト「OFFICE THREE TREES」ブログ:「すぎやまの日々」「汽車旅のしおり」、Twitterアカウント:@Skywave_JP。

『A列車で行こう』シリーズは、アートディンクが制作する鉄道会社経営ゲームだ。鉄道好きのゲームファンにはおなじみのタイトルである。第1作は1986年に富士通製PC「FM-7」用ソフトとして販売された。その後NEC製の「PC-8800」シリーズ、シャープ製の「X1turbo」シリーズなどに移植された。

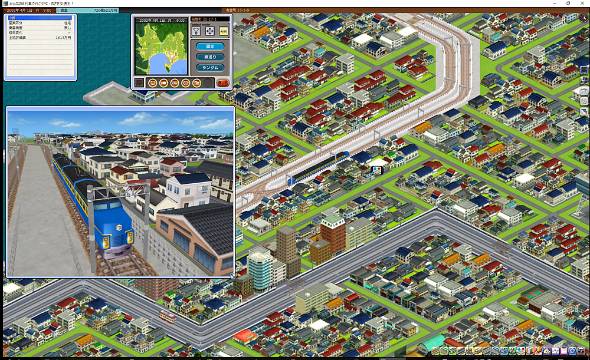

『みんなのA列車で行こうPC』最新作はニンテンドー3D版の『A列車で行こう3D』の移植版。PCならではの操作性、グラフィックの向上、カメラビューの拡大が可能。ニンテンドー3D版はカメラビューが3D立体視可能で、こちらもおもしろい(C)2014 2016 ARTDINK. All Rights Reserved.

『みんなのA列車で行こうPC』最新作はニンテンドー3D版の『A列車で行こう3D』の移植版。PCならではの操作性、グラフィックの向上、カメラビューの拡大が可能。ニンテンドー3D版はカメラビューが3D立体視可能で、こちらもおもしろい(C)2014 2016 ARTDINK. All Rights Reserved.当時はWindowsのような共通のOSがなく、各社から独自仕様のPCが発売されていた。人気ゲームは複数のPCに移植された時代だ。その後の30年間で、任天堂のファミリーコンピュータ、ソニーのプレイステーション、iアプリ版など他機種に展開している。PCだけではなく、家庭用ゲーム機版もあったから、現在も幅広い年代層にファンがいる。

私も本シリーズのファンで、Windows版の『A列車で行こう7』からガイドブックの制作にもかかわっている。『みんなのA列車で行こうPC』も同様だ。だから今回はちょっと宣伝めいてしまうけれども、本作のおもしろさに実際の鉄道のおもしろさを重ねて紹介したい。

「小林一三方式」を再現するゲーム

A列車で行こうと続編の『A列車で行こうII』は、現在のよう町作りゲームではなかった。画面の下に起点の駅があり、1本の作業用列車と複数の旅客列車と貨物列車がある。当時のグラフィック性能でリアルな列車を描けるわけはなく、列車は○マーク、線路は1本線だ。機関車には番号が描かれ、作業用列車はAと書かれていた。これがA列車だ。

A列車は進んだ方向に線路を敷く機能がある。線路を敷くためには資金と資材が必要だ。A列車が線路を延ばし、駅を作り、客車と貨車を誘導する。貨車は建設資材を運び、客車は旅客を運んで運賃を得る。A列車は旅客列車や貨物列車のために線路を敷きつつ、画面の上へと進んでいく。最上部には首都の駅がある。そこに線路をつないで、起点駅付近で待機していた大統領列車をここまで走らせればクリア、というルールだった。

資金稼ぎという意味では経営的要素もあるけれど、列車は走りっぱなし。A列車以外は操作できないから、各列車を衝突しないようにA列車を操作するというパズル的な作品だった。ただし、旅客列車が駅に停車すると、駅の周辺に建物が増えるという要素はこのころからあった。

関連記事

シベリア鉄道の北海道上陸に立ちはだかる根本的な問題

シベリア鉄道の北海道上陸に立ちはだかる根本的な問題

日本のロシアに対する経済協力について、ロシア側がシベリア鉄道の北海道延伸を求めたという。JR北海道は鉄道事業を縮小し、ロシアは極東という辺境へ線路を延ばす。その背景を探ると、どうやら日本と世界は鉄道に対する認識そのものに違いがありそうだ。 「電車には乗りません」と語った小池都知事は満員電車をゼロにできるか

「電車には乗りません」と語った小池都知事は満員電車をゼロにできるか

東京都知事選挙で小池百合子氏が圧勝した。小池氏が選挙運動中に発した「満員電車をなくす、具体的には2階建てにするとか」が鉄道ファンから失笑された。JR東日本は215系という総2階建て電車を運行しているけれど、過酷な通勤需要に耐えられる仕様ではない。しかし小池氏の言う2階建てはもっと奇抜な案だ。そして実現性が低く期待できない。 JR九州が株式上場まで赤字路線を維持した理由

JR九州が株式上場まで赤字路線を維持した理由

10月25日、JR九州は東証1部上場を果たした。同日前後、報道各社がJR北海道の路線廃止検討を報じている。このように対照的で皮肉な現実について、多くのメディアがさまざまな観点から論考するだろう。しかし過去を掘り返しても仕方ない。悔恨よりも未来だ。 2018年「大阪メトロ」誕生へ、東京メトロの成功例を実現できるか

2018年「大阪メトロ」誕生へ、東京メトロの成功例を実現できるか

2006年から検討されていた大阪市の地下鉄事業民営化について、ようやく実現のめどが立った。大阪市営地下鉄は2003年度に黒字転換し、2010年に累積欠損金を解消した優良事業だ。利益を生む事業なら市営のままでも良さそうだ。大阪市が民営化を目指した理由とは……? 日本の鉄道史に残る改軌の偉業 北海道もチャンスかもしれない

日本の鉄道史に残る改軌の偉業 北海道もチャンスかもしれない

鉄道ファンならずとも、JR北海道の行く末を案じる人は多いだろう。安全を錦の御旗とし、資金不足を理由に不採算路線を切り離す。それは企業行動として正しい。そして再生へ向けて動き出そうというときに台風・豪雨被害に遭った。暗い話しか出てこないけれど、今こそ夢のある話をしたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング