小売りの未来のカタチは「アマゾン・ゴー」だけではない:繁盛店から読み解くマーケティングトレンド(1/4 ページ)

米国・シアトルにアマゾン・ドットコムが人工知能(AI)を活用した最先端のコンビニ「アマゾン・ゴー」をオープンして話題になりました。レジのない無人コンビニということが最大の売りです。

確かに、人のいないコンビニはどんな店なのかはとても気になるところです。今後は日本のコンビニ大手も無人コンビニをオープンしていくと表明しています。無人店舗こそ未来の小売業の形とも言われています。しかしテクノロジーの進化とともに、無人店舗は10年後には当たり前の小売り業態となっているでしょう。私はもっと別の切り口が小売業の未来には必要だと思っています。

今回はある企業の作った新業態の考え方を通じて、小売業の未来のカタチを考えてみます。

非日常価値が低下し、日常価値の向上を求める消費傾向

今、東京・新宿駅周辺の百貨店や駅ビルがこぞって食品売り場を強化したリニューアルを実施しています。

京王百貨店は11年ぶりの菓子・総菜売り場の大型改装。2018年3月と9月に順次改装を予定しています。小田急百貨店も2月に総菜売り場の改装。いずれも30〜40代の働く女性をメインターゲットにした食品売り場の改装です。

これらの改装が、特に食品に集中している理由は、ファッション関係で売上げがとりづらくなってきたことと併せて、ルミネが16年に新規オープンした「NEWoMan(ニュウマン)」の影響が大きいと思われます。入居する100店舗のうち半分以上を飲食などの食系テナントが占めます。

特にエキナカに出店する多くが食関連店舗であり、新宿駅で乗り換える女性顧客の帰りがけの買い物需要に対応して支持を集めています。わざわざ百貨店に行かなくても食品をエキナカで購入できます。ルミネはJRのスペースを活用しながらエキナカという最高立地で女性の消費を取り込んでいるのです。

新宿の最大の魅力は、昼間人口、20代後半から40代前半の女性人口、そして乗降客数という3つの人口が多いことにあります。中でも働く女性人口比率が高まっていることは新宿の小売業に大きな影響を与えています。

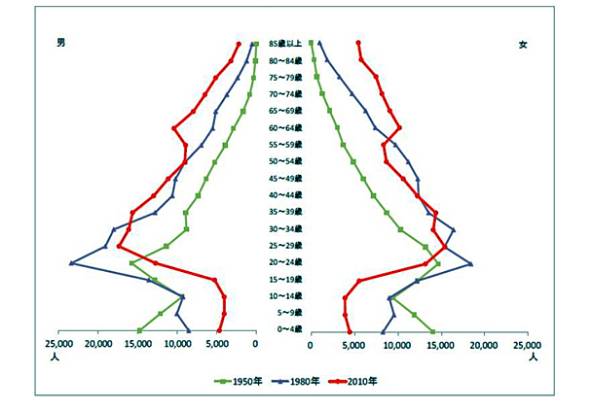

新宿区の人口ピラミッドを見ると、15〜64歳の生産年齢人口は23万4676人。3区分内での生産年齢人口比率は71.5%と非常に高くなっています。日本全体では62%程度で、生産年齢人口は現在も減少傾向にあるので、その差は歴然です。この生産年齢人口の中でも20代後半〜40代女性のシングル人口が多いのが新宿の特徴です(下図参照)。

結果的に新宿地区内で消費する女性の嗜好もますます多様化してきています。消費動向に詳しい三浦展氏の「中高年シングルが日本を動かす」(朝日新書)には年齢別のシングル(おひとりさま)傾向が記されています。消費に敏感な34歳以下女性は、ファッションはバブル時代の半分程度の消費へと減少しているのに対して、食費は増加傾向にあり、特に、生鮮果物の消費が多く、(特に化粧品などでは)ナチュラル・オーガニック志向が強いと指摘しています。「非日常価値が低下し、日常価値の向上が求められている」(同著より)のが今の女性の価値観です。

従って、ハレの場を着飾るファッション消費よりも、毎日の食生活の充実をしたい女性たちが都心を中心に増加し、これまで以上に食の重要性が増していると言えるのです。

関連記事

“おとなのパルコ“は上野・御徒町で成功するのか?

“おとなのパルコ“は上野・御徒町で成功するのか?

人気急上昇中のイースト東京エリア、その中心的な街とも言える上野・御徒町に新しい「パルコ」が11月4日にオープンしました。これまでのパルコと何が違うのか? 店づくりの特徴からこれからの消費トレンドを探ります。 日本でも変わりつつある食品スーパーの常識

日本でも変わりつつある食品スーパーの常識

日本の食品スーパーマーケット業界が転換期に差し掛かっています。今や単に食品を販売するだけでは消費者も物足りなくなり始め、新たな業態に変革しなければならない時代に突入しました。その切り口の1つが「グローサラント」です。どのようなものでしょうか? ギンザ シックスが「規格外」である理由

ギンザ シックスが「規格外」である理由

東京・銀座6丁目にオープンしたばかりの「GINZA SIX(ギンザ シックス)」。さっそく大行列ができるなど、早くも人気の商業施設になりそうです。実はギンザ シックスにはほかの商業施設にはない特徴がいくつかあるのです。 くるぶしオヤジの登場も近い? ファッションと働き方改革の関係

くるぶしオヤジの登場も近い? ファッションと働き方改革の関係

日本の暑い夏に働くビジネスパーソンの間で「クールビズ」という考え方はすっかり定着しました。そんな中でクールビズファッションはさらに進化し、くるぶしを出すスタイルが今注目されています。 新商業施設「中目黒高架下」の“新時代感”

新商業施設「中目黒高架下」の“新時代感”

11月22日、中目黒駅の高架下に新たな商業施設「中目黒高架下」がグランドオープンしました。このところ盛り上がりを見せている「ナカメ」に誕生したこのショッピングセンターは一体どんな特徴があるのでしょうか? 小売業の未来を米ロボットレストランに見た

小売業の未来を米ロボットレストランに見た

今、米国・サンフランシスコで人気のある、ビジネスマンなどにサラダを売るファストフード店をご存じでしょうか? 実は「ロボットレストラン」として話題を集めているのです。ここから日本の小売業の未来が見えてきました。 ランドセルがじわじわと値上がりしている理由

ランドセルがじわじわと値上がりしている理由

平均単価は約5万円、中には15万円を超えるランドセルも。数年前から小学生向けランドセルの高価格化が進んでいます。そしてまた、値段が高くても売れているのです。その背景にはどのような消費トレンドがあるのでしょうか。 無名な店ばかりなのに、客が集まる商業施設が浅草にあった

無名な店ばかりなのに、客が集まる商業施設が浅草にあった

消費者の目が厳しくなった今、単に安くて良いものが買えるというだけでは繁盛店にはなりません。そうした中、昨年12月に開業したばかりの東京・浅草の商業施設は、なぜ連日のように大勢の人たちで賑わっているのでしょうか。その理由を探ります。 年内に100店舗を計画 「相席屋」が事業を急拡大している理由

年内に100店舗を計画 「相席屋」が事業を急拡大している理由

最近、繁華街で居酒屋チェーン「相席屋」の看板を見る機会が増えていないだろうか。2014年に1号店をオープンして以来、破竹の勢いで右肩上がりに売り上げや店舗数を伸ばしているのだ。さらには「マッチング」をキーワードに新たなサービスにも乗り出した。同社の取り組みに迫る。 本が売れない時代に本を置く異業種店が増えているのはなぜ?

本が売れない時代に本を置く異業種店が増えているのはなぜ?

出版不況が叫ばれて久しいですが、昨今、店に本を置くアパレルショップや雑貨屋、カフェなどが増えています。そして、それらは共通して繁盛しているというのです。その理由を探ります。 売上高53億円を超えた! 「オフィスグリコ」が成功した3つの理由

売上高53億円を超えた! 「オフィスグリコ」が成功した3つの理由

皆さんの会社には「オフィスグリコ」はあるだろうか? 江崎グリコがこのサービスを本格展開し始めてから十数年のうちに売上高は17倍以上の53億円に。その成功の秘密に迫った。 “不毛時代”続いたカルビー「フルグラ」がなぜ急激に売れ出したのか?

“不毛時代”続いたカルビー「フルグラ」がなぜ急激に売れ出したのか?

カルビーが8期連続で過去最高益更新と絶好調だ。その業績を支える柱の1つがシリアル食品「フルグラ」である。この数年間で急成長を遂げており、2018年度ごろには500億円の年間売り上げを見込む。しかし以前は低迷期が長らく続いていた商品なのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング