日本のEVの未来を考える(前編):池田直渡「週刊モータージャーナル」(1/4 ページ)

EVの未来について、真面目に考える記事をそろそろ書くべきだと思う。今の浮ついた「内燃機関は終わりでEVしか生き残れない論」の多くは、欧州のプロパガンダに手も無く丸め込まれたか、フラットな振りをして実は単なるEVのファンの承認欲求だったりするものがほとんどだ。

反対に「EVのことなんてまだまだ考える必要ない論」もダメだ。情報を拒否して耳をふさぎ、EVの今を知ろうとしないで、内燃機関に固執し、ただ一方的に新しいものを否定するような議論には意味はない。現状を踏まえて、今何が足りないのか? そしてどうすれば日本でEVが普及できるのかという話をしなければならない。

結論としては「日本にEVを普及させる方法はある」と思う。例によって前後編と少し長いが、おつきあい頂けると幸いである。

バッテリーという製品の特徴

今、EVの普及を阻んでいるのは、詰まるところバッテリーである。バッテリーの何がという話になれば、コストと生産量の両面だ。

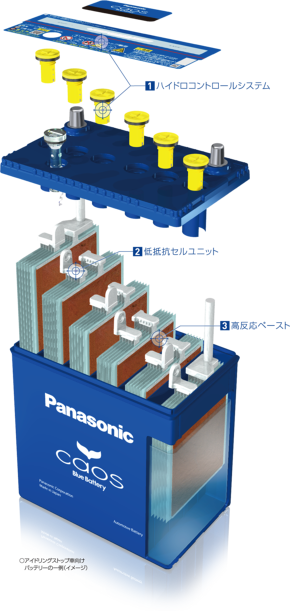

バッテリーが爆発や炎上を起こす最大の原因は不純物の混入だ。だからバッテリーの生産ラインにはクリーンルームが必要になる。バッテリーとは陽電極板と陰電極板の間に電解質を置いて、電解質を媒介として電極間の電子を移動させることによって蓄電/放電する仕組みだ。

この陰陽電極セットと電解質を組み合わせて、出力が得られる最低単位セットをセルという。EVに使うバッテリーは、このセルをいくつも重ねてミルフィーユ状に構築してできている。

これを小型軽量化することとは、すなわち積層される電極と電極の距離をどれだけ近づけるかに依存する。その際、電極間に導通性のある異物が入れば当然ショートを起こす。あるいは、電解液中に析出結晶が発生するなどの原因でショートする場合もある。これが発熱源となって爆発や炎上を起こすのだ。

そういう問題を少なくするために間にセパレーターという膜を入れるのだが、セパレーターの抑止力は万能というわけではない。導通性のある金属片などの異物が膜を突き抜けてのショートはもちろんのこと、析出結晶でも引き起こされる。析出結晶は核になる異物があれば起きやすくなるので、結局バッテリーの小型軽量化を左右する要素の大半を占めるのは、不純物の混入をいかに防ぐかということになる。

逆にいえば、簡単に安全なバッテリーを作るためには、セルの電極間のクリアランスを大きく取り、多少の異物が入ってもショートしないようにセルを小型化しないことだが、それではちっともエネルギー密度(体積もしくは重量あたりのエネルギー)が高まらない。だから、電極間を縮めていきたいけれども、詰めれば詰めるほど、より高度なクリーンルームが必要になる。仮に数十ミクロンでコントロールしたいとなれば、数十ミクロンの異物混入を防がなくてはならない。

関連記事

EVへの誤解が拡散するのはなぜか?

EVへの誤解が拡散するのはなぜか?

EVがHVを抜き、HVを得意とする日本の自動車メーカーは後れを取る、という論調のニュースをよく見かけるようになった。ちょっと待ってほしい。価格が高いEVはそう簡単に大量に売れるものではないし、環境規制対応をEVだけでまかなうのも不可能だ。「守旧派のHVと革新派のEV」という単純な構図で見るのは、そろそろ止めたほうがいい。 マツダのEVは何が新しいのか?(前編)

マツダのEVは何が新しいのか?(前編)

東京モーターショーの見どころの1つは、マツダ初のEVであるMX-30だ。クルマの生産から廃棄までの全過程を通して見たときのCO2負荷を精査した結果、35.5kWhというどこよりも小さいバッテリーを搭載した。世の中の流れに逆らって、とことん真面目なEVを追求した結果出来上がったのがMX-30だ。 EVにマツダが後発で打って出る勝算

EVにマツダが後発で打って出る勝算

マツダが打ち出したEVの考え方は、コンポーネンツを組み替えることによって、ひとつのシステムから、EV、PHV(プラグインハイブリッド)、レンジエクステンダーEV、シリーズ型ハイブリッドなどに発展できるものだ。そして試乗したプロトタイプは、「EVである」ことを特徴とするのではなく、マツダらしさを盛ったスーパーハンドリングEVだった。 バッテリースワップ式EVへの期待と現実

バッテリースワップ式EVへの期待と現実

時期はともかく、EVは必ず普及する。ただしそのためにクリアしなくてはいけないのがバッテリーの問題だ。EVの性能を決める心臓部品でもあるバッテリーは、高価な部品である。ではどうやって安いバッテリーで充電の待ち時間を短縮するか? という話になると人気の説の一つが、バッテリースワップ方式。ここに可能性はあるのだろうか? トヨタとマツダとデンソーのEV計画とは何か?

トヨタとマツダとデンソーのEV計画とは何か?

かねてウワサのあったトヨタの電気自動車(EV)開発の新体制が発表された。トヨタはこれまで数多くの提携を発表し、新たなアライアンスを構築してきた。それらの中で常に入っていた文言が「環境技術」と「先進安全技術」である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング