興収2500億円超えの映画業界 カンヌに4本の作品を送り出した配給会社社長が語る「コロナ禍の生き残り方」:9月19日からイベント開催制限が緩和(2/2 ページ)

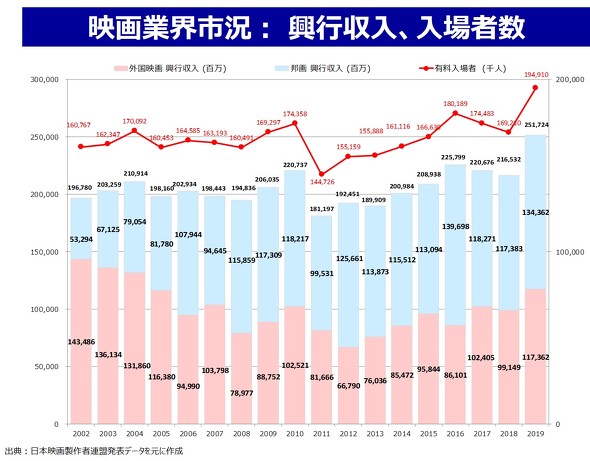

日本の興行収入は2000億円前後で推移

現在、国内にはラビットハウスのような小規模な映画配給会社が乱立している。その数は正確に把握できないものの、1990年代以降に増えてきたという。では、なぜ配給会社は増えているのか。

理由の1つが、この20年間、国内のマーケットがやや拡大傾向にあることだ。国内の興行収入の統計があるのは2000年以降。だいたい2000億円前後で推移し、14年以降は毎年2000億円を超え、19年は過去最高の2500億円超えとなった。

この過程で、洋画と邦画のシェアが変化した。2000年代前半のシェアは「洋画7:邦画3」くらいで「洋画>邦画」だった。だが06年に邦画が逆転すると、シェアが6割を超える年も出てきた。これは民放キー局による作品や、アニメ作品の大ヒットが要因となっている。

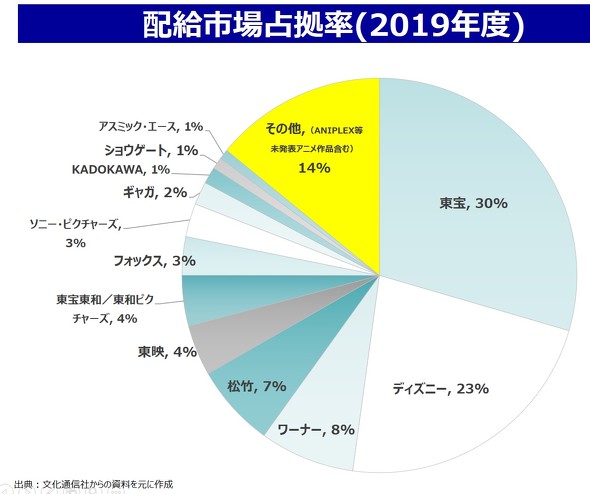

配給会社別のシェアを見ると、国内で常にトップに立つのは東宝。昨年には30%(『天気の子』『名探偵コナン 紺青の拳』『キングダム』『ドラえもん のび太の月面探査記』)を占め、他社から抜きん出ている。それ以外の配給会社は、ヒット作があるかどうかで順位が変わる。

2位にディズニー(『アナと雪の女王2』『アラジン』『トイストーリー4』『ライオンキング』)、3位にワーナー(『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』)、4位に松竹(『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEキングダム』『ファブル』)、5位に東映(『劇場版ONE PIECE STAMPEDE』)と続く。

19年では、上位12社だけで全体の85%程度のシェアを占めていて、90%を占める年もある。簡単に言えば、10〜15%のシェアを数多くの中小配給会社が奪い合っているのだ。しかし、増田氏は「それでも十分勝負ができる」と話す。

「例えばですが、2000億円の10%は200億円です。これだけの市場があれば、私たちのような小さな配給会社でも、月々のランニングコストを抑えていけば勝負ができます。以前は小さな配給会社のマーケットは全体の5%くらいでした。チャンスは広がっています」

配給会社が増えたもう1つの大きな理由は、映画の製作や上映がデジタル化したことにある。以前は作品をフィルムに焼き付けるのに1本20万円ほどの費用がかかり、上映中はその映画館にフィルムを置いておかなければならず、上映する映画館の数だけフィルムを作る必要があった。それが10年頃までに映画館がデジタル化されると、映画館のサーバにデータを入れれば済むようになり、大幅な省コスト化が実現したのだ。

同時に、宣伝方法も変わった。大手の配給会社は、多くの映画館を押さえ多額の費用を払ってテレビCMを放送する。話題のコミックが原作の映画であれば、15秒のCMでも多くの人に届くため、多額の費用を払ってもビジネスは成り立つ。だから映画は原作重視で作られることが多い。

小規模な配給会社はCMを放送する予算がなかった一方、SNSの普及によって、予算を使わずに映画の宣伝や評判を拡散できるようになった。映画の感想がTwitterなどで話題になると、口コミで広がる。東海地方のローカルドラマだった『本気のしるし』もネット上で話題になったことも幸いして映画化までこぎつけた。SNSの宣伝効果は十分にあるのだ。

デジタル化やSNSによる省コスト化が実現したことで、小さな配給会社でも積極的に作品を製作してヒットを狙えるようになった。低予算の映画ながら興行収入が30億円を超えた17年の『カメラを止めるな!』のように、映画は一発当たれば大きなビジネスになる。

「映画がビジネスとして面白いのは、製作費が高くても安くても、映画館の入場料は一律である点ではないでしょうか。自動車やPCなどの製品はスペックによって値段も違いますね。一方の映画は、低予算で作った作品であっても、100億円掛かったハリウッドの作品と同じ土俵にあげられる。この点は私たちのような小さな会社にとって魅力なのです」

VR作品の製作、「なら国際映画祭」で次世代育成

とはいえ、小さな配給会社として生き残るために、増田氏は今後の構想を描いている。新型コロナの影響を受ける前から取り組もうと考えていたのが、VR作品の製作だ。VRコンテンツを幅広く制作する講談社VRラボと、共同でプロジェクトを進めている。

講談社VRラボは、全世界で人気を誇る 『AKIRA(アキラ)』『 攻殻機動隊 』などの大手出版社・講談社と、『トランスフォーマー プライム』『スター・ウォーズ;クローンウォーズ』など世界的な評価が高いデジタルアニメーションを制作しているポリゴン・ピクチュアズが共同出資して17年に設立された。脚本アナリストの資格を持つ増田氏に、講談社VRラボの石丸健二社長から声がかかったという。

「石丸社長から、海外の映画祭ではすでにVR部門ができていて、想像以上にユニークでオリジナリティのある作品がたくさんあると聞きました。ただVRの没入感、体感、インタラクションを複合的に利用した良質なストーリーテリングがまだまだ少ないので、そのジャンルを開拓していくために映画的な経験値をお借りしたいとお話をいただきました」

また増田氏は、20年から作品製作と配給以外にも新たな取り組みを始めている。「なら国際映画祭」のエグゼクティブプロデューサーを務める河瀬直美監督から打診を受けて、広報の支援とシネマインターンのインストラクターを務めることになったのだ。

同映画祭は隔年開催ながら、地方としては規模が大きい。今年は9月18日から22日まで開催し、さまざまなプログラムを展開する。目玉は世界中の若手監督の作品によるインターナショナルコンペティションだ。優秀作品に選ばれると、「NARAtive」と呼ばれる映画制作プロジェクトに企画を提案する権利が得られる。

「NARAtive」に企画が採用されれば、「なら国際映画祭」のプロデュースによって作品を製作でき、完成後は同映画祭で上映することができる。今年上映が決まっている中国のボンフェイ監督による『再会の奈良』は、前回の同映画祭で選ばれたボンフェイ監督の企画だ。

映画祭では期間中、東大寺や春日大社、奈良公園などの会場で、招待作品や特別上映、世界の学生映画など50以上の作品が上映されるほか、10代の若者による映画の審査やワークショップなど、次世代の映画人を育てるプログラムもある。増田氏がインストラクターとして担当するシネマインターンは、18歳以下の少年少女5人が、映画の配給や宣伝に挑戦するものだ。

「映画祭で上映する作品『静かな雨』の宣伝に挑戦してもらっています。フライヤーを作成するところから始めて、作品を紹介してもらえるように、新聞社などにアタックしています。私たち配給会社の仕事と同じことを体験するので意義のある取り組みだと思います」

コロナがもたらす変化をどう生き抜くか

VRや映画祭での若手育成など、増田氏が取り組む事業は、映画業界の今後を見据えてのものだ。ただ、新型コロナが業界にもたらす変化は深刻だという。

「今後はおそらく企業が映画にお金を出せなくなり製作本数は減るでしょう。現場では製作費の高騰も予想されます。すでに、これまでは2日間で撮影できていたものが、密にならない、アクリル板が必要といったコロナ対策をすることで、3〜4日かかるようになりました。製作費はスタッフの宿泊費や食費、機材のレンタルなどを考えれば、撮影1日あたり300〜400万円は最低でもかかりますから、倍近くかかってくる可能性があります」

また新型コロナの感染拡大後は、AmazonプライムやNetflixなどの動画配信サービスで映画を見る人が確実に増えた。これらの動画配信サービスの場合、1回視聴するたびの課金であれば何割かが配給会社に入っていた。だが、現在は買い切りによる見放題が主流になっている現実がある。そうなると配給会社にとっては映画館に足を運んでもらうことこそが最大の収入源であることに変わりはない。しかし、新型コロナは映画館離れにも拍車を掛けている。

「これからも映画館に来てお金を払ってくれるかという不安があります。今映画館に来ているのは若い人が多いですが、自宅で映画を見ることに慣れることで、映画離れにつながるのが怖いですね。特にシニアの方に関しては、映画館に足を運ぶことに、ちゅうちょしている人が多い気がします。9月19日以降は映画館も今の50%から100%の収容率に緩和され、満席が可能になりますが、観客がどれだけ戻ってくるかは読めないですね」

映画を取り巻く状況が厳しくなるなかで、今後はますます企画を開発することが必要になってくると増田氏は感じている。小規模な配給会社ができることは、コロナ禍であっても、いい作品を生み出すことに変わりはないからだ。

「映画館で携帯電話の電源を2時間だけ切って、物語に出会う時間は、ある意味とてもぜいたくで、貴重です。今後も廃れることはないと思いたい。物語は自分で想像する余白も与えてくれます。1本の映画を見たあとに気分が変わった体験は誰にでもあるはず。新しい日常がやってきても、あの暗闇で得られる物語や余白は、必ず人間をいやし、成長する糧になっていくと信じています」

著者プロフィール

田中圭太郎(たなか けいたろう)

1973年生まれ。早稲田大学第一文学部東洋哲学専修卒。大分放送を経て2016年4月からフリーランス。雑誌・webで警察不祥事、労働問題、教育、政治、経済、パラリンピックなど幅広いテーマで執筆。「スポーツ報知大相撲ジャーナル」で相撲記事も担当。Webサイトはhttp://tanakakeitaro.link/。著書に『パラリンピックと日本 知られざる60年史』(集英社)

お知らせ

新刊『パラリンピックと日本 知られざる60年史』(集英社)が発売されました!

ITmedia ビジネスオンラインで連載中の「パラリンピックで日本が変わる」。

だが、そのパラリンピックがいつどこで始まったか、知る人は少ない。

そして、パラリンピックの発展に、日本という国が深く関わっていることも、ほとんどの日本人は知らない。

パラリンピック60年の歴史をひもときながら、障害者、医師、官僚、教師、そして皇室の人びとといった、パラリンピックの灯を今日までつなげてきた人日本人たちのドラマを、関係者の貴重な証言から描く。

日本の障害者スポーツ史の決定版。

関連記事

前年同期比42.3%減! プレステ4がサッパリ売れないソニーの業績が“絶好調”な理由

前年同期比42.3%減! プレステ4がサッパリ売れないソニーの業績が“絶好調”な理由

任天堂のライバルであるソニー。2020年度第1四半期(4〜6月期)決算では、売上高でも営業利益でも“絶好調”の業績をたたき出している。その要因は何なのか? 答えはソフトウェアのダウンロード販売率にあった。 「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相

「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相

鳥山明氏の『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』の担当編集者だったマシリトこと鳥嶋和彦氏はかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイに対して、数億円の予算を投じたゲーム開発をいったん中止させた。それはいったいなぜなのか。そしてそのとき、ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。“ボツ”にした経緯と真相をお届けする。 『ジャンプ』伝説の編集長が、『ドラゴンボール』のゲーム化で断ち切った「クソゲーを生む悪循環」

『ジャンプ』伝説の編集長が、『ドラゴンボール』のゲーム化で断ち切った「クソゲーを生む悪循環」

『ドラゴンボール』の担当編集者だったマシリトはかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイのプロデューサーに対して、数億円の予算を投じたそのゲーム開発をいったん中止させるという、強烈なダメ出しをした。ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。「クソゲーを生む悪循環」をいかにして断ち切ったのか? プロゲーマー「ウメハラ」の葛藤――eスポーツに内在する“難題”とは

プロゲーマー「ウメハラ」の葛藤――eスポーツに内在する“難題”とは

プロゲーマー「ウメハラ」の知られざる過去――。そしてeスポーツが抱える“難題”をITmediaビジネスオンラインに語った。 ドラゴンボールの生みの親 『ジャンプ』伝説の編集長が語る「嫌いな仕事で結果を出す方法」

ドラゴンボールの生みの親 『ジャンプ』伝説の編集長が語る「嫌いな仕事で結果を出す方法」

『ドラゴンボール』の作者・鳥山明を発掘したのは『週刊少年ジャンプ』の元編集長・鳥嶋和彦さんだ。『ドラゴンクエスト』の堀井雄二さんをライターからゲームの世界に送り出すなど、「伝説」を残してきた鳥嶋さんだが、入社当時は漫画を一切読んだことがなく『ジャンプ』も大嫌いだった。自分のやりたくない仕事で、いかにして結果を出してきたのか。 『ジャンプ』伝説の編集長は『ドラゴンボール』をいかにして生み出したのか

『ジャンプ』伝説の編集長は『ドラゴンボール』をいかにして生み出したのか

『ドラゴンボール』の作者・鳥山明を発掘したのは『週刊少年ジャンプ』の元編集長である鳥嶋和彦さんだ。『ドラゴンクエスト』の堀井雄二さんをライターからゲームの世界に送り出すなど、漫画界で“伝説の編集者”と呼ばれる鳥嶋さん。今回は『ドラゴンボール』がいかにして生まれたのかをお届けする。 『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【前編】

『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【前編】

『ジャンプ』伝説の編集長、マシリトこと鳥嶋和彦氏が21世紀のマンガの在り方を余すところなく語った前編――。 『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【後編】

『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【後編】

『ジャンプ』伝説の編集長、マシリトこと鳥嶋和彦氏による特別講義の後編――。コミケの初代代表である原田央男氏がリードする形で、文化学園大学の学生からの質問に直接答えた。 ジャンプ「伝説の編集長」がFGO誕生に関わった“黒子”、電ファミニコゲーマー編集長と考えた「ドラゴンボールの見つけ方」

ジャンプ「伝説の編集長」がFGO誕生に関わった“黒子”、電ファミニコゲーマー編集長と考えた「ドラゴンボールの見つけ方」

ジャンプ「伝説の編集長」マシリトこと鳥嶋和彦氏、人気スマホゲーム「FGO」の誕生に関わったマーケター小沼竜太氏、電ファミニコゲーマー編集長TAITAIこと平信一氏が『ドラゴンボール』のような作品をいかに見つけ、生み出していくかを語った。 ジャンプ「伝説の編集長」がFGO誕生に関わった“黒子”、電ファミニコゲーマー編集長と語る「才能を“超一流”に育てる極意」

ジャンプ「伝説の編集長」がFGO誕生に関わった“黒子”、電ファミニコゲーマー編集長と語る「才能を“超一流”に育てる極意」

ジャンプ「伝説の編集長」マシリトこと鳥嶋和彦氏、人気スマホゲーム「FGO」の誕生に関わったマーケター小沼竜太氏、電ファミニコゲーマー編集長TAITAIこと平信一氏が才能を育てる極意を語った。 「最近の若い奴は」と言う管理職は仕事をしていない――『ジャンプ』伝説の編集長が考える組織論

「最近の若い奴は」と言う管理職は仕事をしていない――『ジャンプ』伝説の編集長が考える組織論

『ドラゴンボール』の作者・鳥山明を発掘したのは『週刊少年ジャンプ』の元編集長である鳥嶋和彦さんだ。漫画界で“伝説の編集者”と呼ばれる鳥嶋さん。今回は白泉社の社長としていかなる人材育成をしてきたのかを聞き、鳥嶋さんの組織論に迫った。 “元祖プロゲーマー”高橋名人が明かす「日本のeスポーツの課題と戦略」

“元祖プロゲーマー”高橋名人が明かす「日本のeスポーツの課題と戦略」

かつて「名人」と呼ばれた男がいたことを覚えているだろうか――。ハドソンの広報・宣伝マンを務め、「16連射」で名高い高橋名人だ。名人は近年、「一般社団法人e-sports促進機構」の代表理事を歴任するなど、国内のeスポーツ振興にも尽力している。日本のeスポーツはどうなっているのか。現状の問題は何なのか。高橋名人を直撃した。 【独占】ひろゆきが語る「“天才”と“狂気”を分けるもの」

【独占】ひろゆきが語る「“天才”と“狂気”を分けるもの」

平成のネット史の最重要人物「ひろゆき」への独占インタビュー。ひろゆきの仕事観・仕事哲学を3回に分けて余すことなくお届けする。前編のテーマは「“天才”と“狂気”を分けるもの」――。 ひろゆきが斬る「ここがマズいよ働き方改革!」――「年収2000万円以下の会社員」が目指すべきこと

ひろゆきが斬る「ここがマズいよ働き方改革!」――「年収2000万円以下の会社員」が目指すべきこと

平成のネット史の最重要人物「ひろゆき」への独占インタビュー。ひろゆきの仕事観・仕事哲学を3回に分けて余すことなくお届けする。中編のテーマは「働き方」――。 ひろゆきが“日本の未来”を憂う理由――「他人は変えられない」

ひろゆきが“日本の未来”を憂う理由――「他人は変えられない」

「平成ネット史」の最重要人物、ひろゆきへの独占インタビュー最終回――。ひろゆきはなぜ「日本の未来」を憂うのか? 滝沢秀明がジャニー喜多川の「後継者」となった理由

滝沢秀明がジャニー喜多川の「後継者」となった理由

日本の芸能史を変えてきた男たちに学ぶ仕事術と人材育成術を3回に分けてお届けする中編。なぜ滝沢秀明はジャニー喜多川の「後継者」となれたのか? その理由に迫る。 ホリエモンが政治家に頭を下げてまで「子宮頸がんワクチン」を推進する理由

ホリエモンが政治家に頭を下げてまで「子宮頸がんワクチン」を推進する理由

ホリエモンはなぜ「子宮頸がんワクチン」を推進しているのだろうか。その裏には、政治に翻弄された「守れるはずの命」があった。 「持続可能なゲームメディア」の未来像とは 電ファミニコゲーマー・平編集長を直撃

「持続可能なゲームメディア」の未来像とは 電ファミニコゲーマー・平編集長を直撃

ゲーム情報サイト「電ファミニコゲーマー」が運営元であるドワンゴから独立するというニュースは話題になった。日本でも指折りのゲーム報道媒体として親しまれてきた同サイトだが、Webメディアとしてどうマネタイズできるかを模索している。ゲームニュースの一線に身を置き続けてきた平信一氏に、描くメディアの未来像について直撃した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング