ヤフー、23年度までに電力100%再エネ化 2億kWhを転換

ヤフーは2023年度までに、データセンターなどで使用する電力を100%再生可能エネルギー化すると発表した。ヤフーを傘下に持つZホールディングス(HD)全体でのCO2排出量は年間11.8万トン。うち95%が電力由来であり、これを削減する。

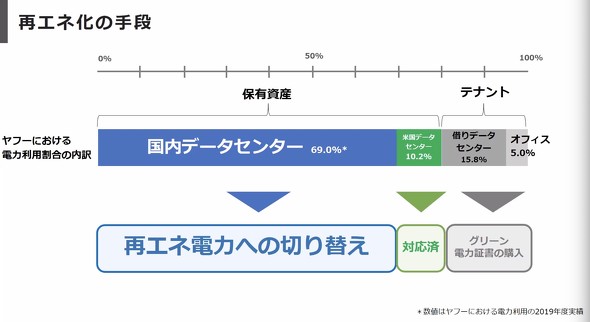

ヤフーはZHDの中核企業であり、ZHD全体で年間2.71億kWh消費(19年度)している電力の75%を占める。ヤフーの西田修一氏(コーポレートグループ SR推進統括本部長)は、「グループ中核企業が率先して対応することが重要」だとした。

現在は、使用電力の10%を占める米国のデータセンターだけが再エネ化されている。今後、電力会社との取り組みの中で、供給される電力を再エネ由来のものに切り替えていく。また自社で電力契約を変更できないテナントについては、グリーン電力証書を購入して対応する。

CO2排出量は相対的に製造業の比率が大きいが、そのためにIT業界では対応が遅れていたのではないかと西田氏は指摘した。「製造業はかなり以前から率先して取り組んできた。IT業界は、木を切ったり汚染物質を垂れ流したりがなかったので、取り組みが遅かった」

一方で、再エネへの切り替えには大きなコストがかかる。西田氏は取り組みで増加するコストは非公開としたうえで、「単純に追加コストとして乗るので、事業において環境負荷がリスクだと全社で捉えて、取り組みをしようという意思を持てるかが第一。事業そのものが成り立たなくなってしまったら意味がないので、試算を作り、計画を立てていくしかない」とした。

ZHD自体も、100%再エネを目標とする「RE100」への加盟を目指し、21年度中に中長期目標を発表する予定だ。

関連記事

ガソリン車禁止の真実(考察編)

ガソリン車禁止の真実(考察編)

「ファクト編」では、政府発表では、そもそも官邸や省庁は一度も「ガソリン車禁止」とは言っていないことを検証した。公的な発表が何もない。にも関わらず、あたかも30年にガソリン車が禁止になるかのような話が、あれだけ世間を賑わしたのはなぜか? それは経産省と環境省の一部が、意図的な観測気球を飛ばし、不勉強なメディアとEVを崇拝するEVファンが、世界の潮流だなんだと都合の良いように言説を振りまいたからだ。 なぜ起こる? 欧州、電力マイナス価格の謎に迫る

なぜ起こる? 欧州、電力マイナス価格の謎に迫る

新型コロナによる経済停滞の影響により、原油先物価格が史上初のマイナス価格となったニュースが反響を呼んでいる。しかし、欧州では既に2008年から、電力の先物取引においてマイナス価格の制度が導入されている。実際、電力の先物取引での値段がマイナスとなることは、ごく当たり前のことだといわれている。 ガソリン車禁止の真実(ファクト編)

ガソリン車禁止の真実(ファクト編)

年末の慌ただしい時期に、自動車業界を震撼(しんかん)させたのがこのガソリン車禁止のニュースだった。10月26日の菅義偉首相の所信表明演説と、12月11日の小泉進次郎環境大臣会見が基本になるだろう。カンタンにするために、所信表明演説を超訳する。 ESGは本当に企業価値を上げる? ESG投資の注目は「資本コスト」

ESGは本当に企業価値を上げる? ESG投資の注目は「資本コスト」

昨今よく耳にする「ESG投資」。Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の頭文字からなり、これらへの取り組みを考慮して投資を行うという手法だ。しかしESGへの取り組みは、なぜ企業価値を上げるのだろうか? ポイントの一つは企業価値の算出に大きく影響する資本コストにある。 投資は、お金もうけか社会貢献か? ESG投資の可能性

投資は、お金もうけか社会貢献か? ESG投資の可能性

株式投資といえばお金を増やすためにすること――。そんな考え方が、徐々に変わってきているかもしれない。社会に貢献している企業の株式を買うことで、応援し、世の中をよくしていく一歩にしたい。そんな目的の投資スタイルが生まれていく可能性がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング