売掛金を完全回収するには……倒産寸前に分かる“危険な兆候”:得意先管理の勘どころ(1/3 ページ)

資金需要の高まる年末に向け、売掛金の完全回収を目指したいところです。日頃の得意先管理に加え、経理部門と営業部門との連携を強化するための方法について解説します。

得意先管理の原則とは

(1)コロナ禍で倒産リスクが増大

コロナ禍が長期化し、景気の先行きがいまだ見通せない状態が続いています。

そのため、これまで問題のなかった得意先であっても、危機的な状況に陥っている可能性があり、事前に対策を講じておくことが重要となります。

ただし、得意先管理は、売掛金の入金状況を確かめたり、入金が遅れている得意先へ催促したりするだけでは十分ではありません。得意先の信用度を適時に把握し、売掛金の残高が与信限度額を超えていないか注意を払い、適切にコントロールすることが必要になります。

(2)与信限度額の調整

与信限度額とは、得意先ごとに定められる売掛金などの残高の上限額のことであり、与信枠と呼ばれることもあります。

得意先管理の要点は、得意先と信用取引を行うに際して、全ての得意先を同列に扱うのではなく、得意先の信用度に応じて与信限度額の取扱いを変えることにあります。

信用取引とは、即日決済するのではなく、売掛金などを使って後日決済する取引のことです。与信限度額を守って取引を行うことで、貸倒れリスクを自社として許容できる範囲内に収めるとともに、販売機会をできるだけ逃さないようにして、貸倒れリスクと販売機会を高度にバランスさせることが可能になります。

そのため、得意先管理においては「与信限度額をどれくらいにするのか」が非常に重要な意味を持つことになります。

与信限度額の設定に大きな影響を与えるものには、取引相手の信用度、取引相手との取引規模、支払サイトなどの取引条件、自社の財務体力などがあります。

中小企業は大企業と比べて支払サイトが長く、また、自社の財務体力も弱いために、計算された与信限度額が得意先と取引を行うのに必要な金額よりも小さくなりがちです。

このような場合には、与信限度額を形骸化させないために、貸倒れリスクを考慮しながら調整を行い、実際に得意先と取引を行えるような金額に修正する必要があります。

(3)貸倒れリスクが高い場合

得意先の貸倒れリスクがあまりにも高い場合には、与信限度額を実際に得意先と取引を行うことができるような金額に無理に修正はせずに、その得意先と信用取引を行うことの是非について検討してください。

(4)与信限度額を形骸化させない

与信限度額の修正は、新規取引先と信用取引を開始する前の「与信審査」の段階だけで終了するものではありません。

得意先と信用取引を開始した後の「得意先管理」の段階においても、得意先の信用度に合わせて与信限度額を定期的に見直さなければなりません。

しかし、営業部の立場からすれば、与信限度額を理由に目の前にある販売機会を逃したくないという事情があります。

そのため、得意先の売掛金の残高が与信限度額を超えていないか定期的にチェックしておかないと、現場の判断で売掛金の残高が与信限度額を超えてしまうことが常態化し、なし崩し的に与信限度額が守られなくなってしまう危険があります。

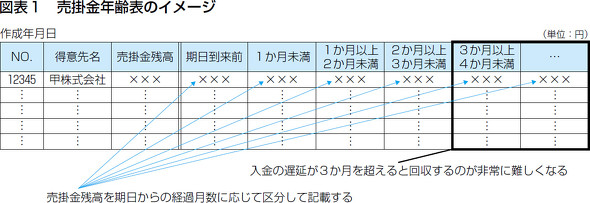

なお、入金が遅れている得意先の管理をする際には、取引先ごとの売掛金残高を、入金期日からの経過月数に区分して管理する売掛金年齢表(図表1)を作成すると便利です。

また、詳しくは後述しますが、売掛金が無事に回収できるかどうかは「時間との戦い」になる側面があります。

回収期日を過ぎても入金されていない場合には、営業部の担当者に早急に連絡を取って事情を把握するとともに、いつまでに入金されるのかを得意先にも確認しましょう。

場合によっては、支払督促などの法的措置を取る必要があるかもしれません。

関連記事

健康診断で「D判定以下は必ず再検査を!」と呼び掛ける企業の、残念な勘違い

健康診断で「D判定以下は必ず再検査を!」と呼び掛ける企業の、残念な勘違い

健康経営への取り組みが不足していることも問題だが、良かれと思って過剰な対応や誤った対応をしてしまっていることもまた、問題だ。踏み込んではいけないラインについて、健康経営の実現をサポートするリバランスの代表で、産業医の池井佑丞氏に話を聞いた。 「優秀だが、差別的な人」が面接に来たら? アマゾン・ジャパン人事が本人に伝える“一言”

「優秀だが、差別的な人」が面接に来たら? アマゾン・ジャパン人事が本人に伝える“一言”

多様性を重視するアマゾン・ジャパンの面接に「極めてだが優秀だが、差別的な人」が来た場合、どのような対応を取るのか。人事部の責任者である上田セシリアさんに聞いた。 「本人は優秀だが部下が辞めてしまう」プレイングマネジャーが増加、人事はどうしたらいい?

「本人は優秀だが部下が辞めてしまう」プレイングマネジャーが増加、人事はどうしたらいい?

プレイングマネジャーのマネジメント力がバラバラで、部下が多く辞めてしまうような部署もある──こんなとき、人事はどうしたらいいのだろうか? 人事コンサルタントが解説する。 「一度昇格したら降格しない」人事制度が限界です。ジョブ型雇用に変更すべきでしょうか?

「一度昇格したら降格しない」人事制度が限界です。ジョブ型雇用に変更すべきでしょうか?

社員の高齢化に伴い、「一度昇格したら降格しない」人事制度が限界を迎えている──このような場合、どうしたらいいのだろうか。人事コンサルタントが解説する。

© 企業実務

Special

PR注目記事ランキング