JR東日本が「年間3000億円」の借金返済に追われるワケ 「不採算線区の廃止」やむなしの苦しい現状:妄想する決算「決算書で分かる日本経済」(6/6 ページ)

何を「削減」していくのか

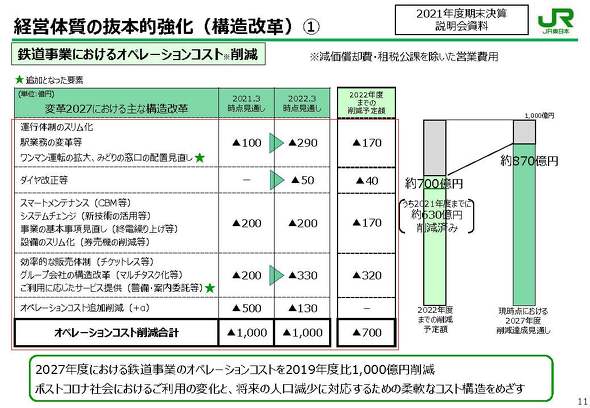

実際にJR東日本も21年度に、中長期的に累計1000億円のコスト削減を進めていくと発表しており、22年度までに700億円の削減見込みと大きくコスト削減が進んでいます。

運行体制のスリム化やチケットレスなどの効率化によって大きなオペレーションコスト削減を進めていく予定です。新しいテクノロジーを積極的に導入してオペレーションコストの削減を進め、人員削減につなげる方針です。

さらに。ダイヤ改正によって50億円の削減を見込んでいます。コロナ禍での乗客数減少により、東京中心に都心部でも運行本数を減少させていましたが、これから鉄道需要が回復する中でも本数減を続けることで達成していくようです。

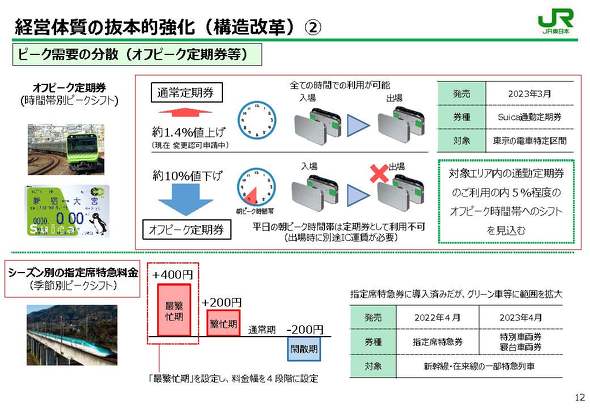

需要の回復が見込まれる中、どのようにして運行本数の削減を可能にするのかというと、ピークの分散です。

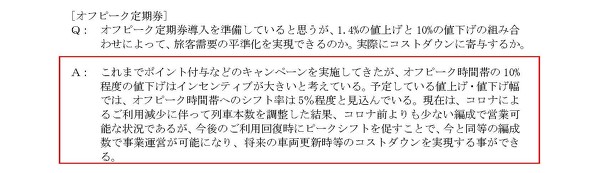

通常の定期券は1.4%値上げする一方で、平日朝の時間帯を除いたオフピーク定期券は10%値下げするとしています。

これによって5%程度のオフピーク帯へのシフトを見込んでおり、運行を本数を減らした状況でも対応可能だということです。価格の変動によって需給を調整するわけです。

日本では大多数の人が一斉に休日をとるため、需要が特定の時期に固まりやすいという事情があります。ホテルや観光地はこれに備えてピーク時を前提とした設計になっているため、しばしば非効率な状態になっていることが指摘されます。

ダイナミックプライシングなどの価格による受給の調整を進める事は、日本としても重要ですからこのJR東日本の取り組みがどういった結果になるかは注目です。

まとめ

JR東日本の直近の業績は黒字水準まで回復しています。しかし、利益面はコロナ以前の約6分の1の水準です。

また、移動需要の回復は進んでいますが、テレワーク化やオンライン会議による出張の減少を考えると長期的にコロナ以前の水準まで回復するかは不透明です。さらに、人口減少が進む中で、不採算の線区も増加しています。

このような環境であるため、長期的なコスト削減による収益性の改善は重要で、今後はコスト削減が大きく進んでいくと考えられます。

次回は、「鉄道各社が苦境に陥っている中、JR東海はなぜ回復が早いのか」を解説します。

筆者プロフィール:妄想する決算

決算は現場にある1次情報とメディアで出てくる2次情報の中間1.5次情報です。周りと違った現場により近い情報が得られる経済ニュースでもあります。上場企業に詳しくなりながら、決算書も読めるようになっていく連載です。

voicy:10分で決算が分かるラジオ、note、Twitter、YouTube

関連記事

スシロー、おとり広告で「信用失墜」し客離れ──それだけではない業績悪化のワケ

スシロー、おとり広告で「信用失墜」し客離れ──それだけではない業績悪化のワケ

最近のスシローといえば、おとり広告の問題で景品表示法に係る措置命令を受けてしまった件は記憶に新しいことでしょう。こういった問題が起きるとどのような影響があるのかを「減損損失」という視点から見ていきます。 ちょっと前までブームだったのに、なぜ「高級食パン」への風当たりは強いのか

ちょっと前までブームだったのに、なぜ「高級食パン」への風当たりは強いのか

どうやら「高級食パン」のブームが終わるようだ。最近、さまざまなメディアがこのように報じているわけだが、なぜ「高級食パン」への風当たりは強いのか。その背景には、2つの理由があって……。 渋谷の一等地で、コーヒー1杯99円 なぜこのビジネスが成り立つのか?

渋谷の一等地で、コーヒー1杯99円 なぜこのビジネスが成り立つのか?

「安いのは嬉しいけど、安すぎるとちょっと不安」という心理に陥ったことはあるだろうか?渋谷の地下街で「コーヒー1杯99円」というカフェの看板を見たときにそう思った。なぜこのビジネスが成り立つのだろうか?運営会社に話を聞いたところ…… セブンの「いれたてコーヒー」、粗利率は50%超え? コンビニが100円コーヒーをやめられない“おいしい”理由

セブンの「いれたてコーヒー」、粗利率は50%超え? コンビニが100円コーヒーをやめられない“おいしい”理由

セブンの100円コーヒーが値上げをし、注目を集めている。「コンビニにはいれたてコーヒーを強化する理由がある」という。各社が100円コーヒーに力を入れるのはなぜか。 ファミレスは危機に陥っている!? サイゼリヤとガストで明暗が分かれたワケ

ファミレスは危機に陥っている!? サイゼリヤとガストで明暗が分かれたワケ

ファミレスの2大巨頭「サイゼリヤ」と「すかいらーくHD」。すかいらーくの主力であるガストが、サイゼと比べて業績面で苦戦している。背景には何が?

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング