JR東日本が「年間3000億円」の借金返済に追われるワケ 「不採算線区の廃止」やむなしの苦しい現状:妄想する決算「決算書で分かる日本経済」(5/6 ページ)

コロナ以前の水準に戻るのが難しい理由

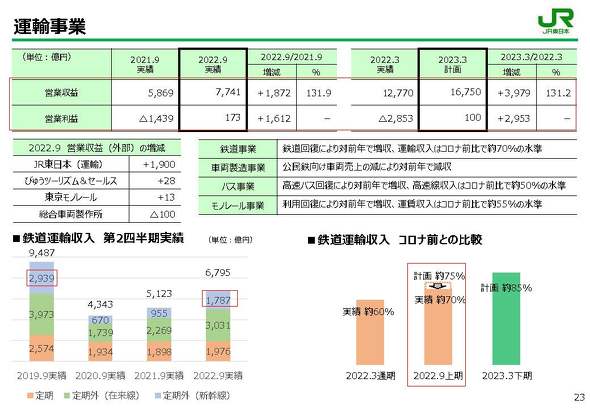

運輸収益の詳細な内訳をコロナ以前と比べていくと

- 定期収入:23.2%減

- 定期外収入(在来線):23.7%減

- 定期外収入(新幹線):39.2%減

となっており、定期収入に関しても23.2%減少した状況が続いています。つまり、在来線に関してもテレワークの浸透などにより、定期の利用が減少していると考えられます。

また、オンライン会議が一般化する中、新幹線の利用は減少した状況が続くと考えられます。となると行動変容が起きたことによって想定通りの回復が進むかは疑問が残りますし、長期的に考えてもコロナ以前の水準に回復するかといえば難しい部分がありそうです。

JR東を悩ませる「不採算路線」問題

そして、今後は長期的に考えると不採算の路線が増えていくことによる収益性の悪化が予想されます。

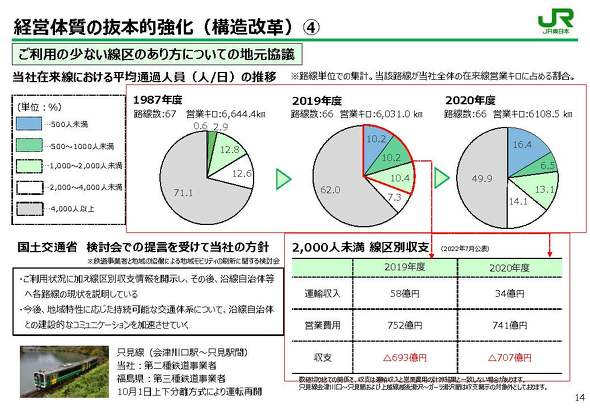

そもそも不採算の線区は大きく増加していて、特に収益性が悪い1日の乗客数が2000人以下の線区は1987年度は16.3%しかありませんでしたが、2019年度には30.8%へ増加、コロナの影響が出た20年度では35.9%まで増加しています。今後も人口減少が進む中で、不採算線区はさらに増えていくと考えられます。

収支はコロナの影響を受ける前の19年度でも運輸収益58億円に対して営業費用が752億円と、693億円という非常に大きな赤字で、20年度は707億円の赤字といった状況です。

もちろん鉄道は社会インフラであるため、簡単にダイヤ変更や撤退できるものではありません。不採算路線の増加による収益面への長期的な悪影響が考えられるということです。

このように現状のJR東日本は、テレワーク化やオンライン会議の普及といった行動変容により、長期的に考えてもコロナ以前と比べ移動需要が100%まで戻るか不透明な状況におり、不採算路線の増加といった課題も抱えていることが分かります。

JR東日本は営利企業ですから、そもそも収益性の改善が必要だというのはもちろん、これだけ不採算の線区が増えている現状を考えると、都市部の収益によって地方部の社会インフラを守っている部分もあります。都市部での収益性悪化が地方部の移動インフラへの悪影響につながってしまう可能性もあり、インフラを守るという意味も含めて収益性を改善していく必要があります。

となると、やはり重要になってくるのはコスト削減です。

関連記事

スシロー、おとり広告で「信用失墜」し客離れ──それだけではない業績悪化のワケ

スシロー、おとり広告で「信用失墜」し客離れ──それだけではない業績悪化のワケ

最近のスシローといえば、おとり広告の問題で景品表示法に係る措置命令を受けてしまった件は記憶に新しいことでしょう。こういった問題が起きるとどのような影響があるのかを「減損損失」という視点から見ていきます。 ちょっと前までブームだったのに、なぜ「高級食パン」への風当たりは強いのか

ちょっと前までブームだったのに、なぜ「高級食パン」への風当たりは強いのか

どうやら「高級食パン」のブームが終わるようだ。最近、さまざまなメディアがこのように報じているわけだが、なぜ「高級食パン」への風当たりは強いのか。その背景には、2つの理由があって……。 渋谷の一等地で、コーヒー1杯99円 なぜこのビジネスが成り立つのか?

渋谷の一等地で、コーヒー1杯99円 なぜこのビジネスが成り立つのか?

「安いのは嬉しいけど、安すぎるとちょっと不安」という心理に陥ったことはあるだろうか?渋谷の地下街で「コーヒー1杯99円」というカフェの看板を見たときにそう思った。なぜこのビジネスが成り立つのだろうか?運営会社に話を聞いたところ…… セブンの「いれたてコーヒー」、粗利率は50%超え? コンビニが100円コーヒーをやめられない“おいしい”理由

セブンの「いれたてコーヒー」、粗利率は50%超え? コンビニが100円コーヒーをやめられない“おいしい”理由

セブンの100円コーヒーが値上げをし、注目を集めている。「コンビニにはいれたてコーヒーを強化する理由がある」という。各社が100円コーヒーに力を入れるのはなぜか。 ファミレスは危機に陥っている!? サイゼリヤとガストで明暗が分かれたワケ

ファミレスは危機に陥っている!? サイゼリヤとガストで明暗が分かれたワケ

ファミレスの2大巨頭「サイゼリヤ」と「すかいらーくHD」。すかいらーくの主力であるガストが、サイゼと比べて業績面で苦戦している。背景には何が?

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング