「若手が管理職になりたがらない」問題、原因は上司の“ふるまい”(3/3 ページ)

組織文化と上司とのコミュニケーションを工夫

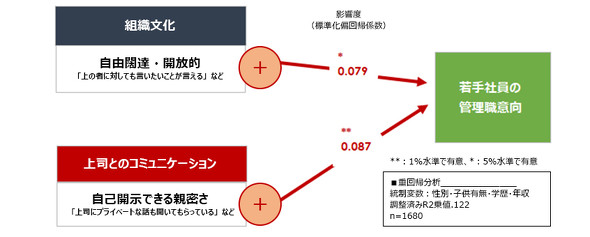

それでは、どのような組織文化、上司がいかなるコミュニケーションをとれば、若手社員の管理職意向にプラスの影響があるのだろうか。それを見たのが図6である。組織文化については7項目、上司とのコミュニケーションについては19項目を検討した。

その結果、組織文化では「上の者に対しても言いたいことが言える」などの「自由闊達・開放的」であること、上司とのコミュニケーションでは「上司にプライベートな話も聞いてもらっている」などの「自己開示できる親密さ」が若手社員の管理職意向に対してプラスの影響があることが分かった。上司の顔色をうかがうこともなく、比較的自由に意見が言える職場であること、そして自分のプライベートな話もできるほど上司との関係が親密であること、こうした要因が、若手社員の管理職になりたいという思いに結びついているのである。

管理職であるミドル社員の見せる「大変さ」が若手社員にとって「重い」と感じることはあるだろう。図としては示さないが、若手社員にとって管理職になりたくない最大の理由は「責任が重すぎる」であった。若手社員が管理職になりたいと思うには、管理職の職務に関わる「重さ」を解除していくことが必要である。そして、それだけではなく、管理職自身が感じている「やりがい」が若手社員に伝わるような組織文化やコミュニケーションの在り方も重要であろう。自由闊達で開放的な組織文化と自己開示ができる親密な関係性を築くことは、若手社員に管理職の「やりがい」を伝える手段として有効ではないだろうか。

まとめ

本コラムでは、「若手社員は管理職になりたがっていない」論を、「働く10,000人の就業・成長定点調査」の結果(23年)に基づいて検討した。

本コラムのポイントは、次の通りである。

- 管理職になることに対して消極的な層は若手社員の2人に1人おり、積極的な層が3人に1人であることを考えると、「若手社員は管理職になりたがっていない」論は妥当であることが分かった。また、性別、子ども有無別、学歴別、企業規模別、業種別に見ると、女性、子ども無し、専門・短大・高専卒、中小企業、医療・福祉などの「社会サービス」といった属性の若手社員の管理職意向が特に低くなっていた。

- 管理職として働くミドル社員は、同年代の一般社員と比較したとき、会社全体への満足度、職場の人間関係満足度、仕事内容への満足度、仕事の幸せ実感が高くなっていた。若手社員が管理職になりたくないと考える一方で、実際に管理職として働くミドル社員は充実した就労生活を送っていた。パーソル総合研究所の先行調査(「中間管理職の就業負担に関する定量調査」)において、管理職の置かれた状況の厳しさを指摘していることを勘案すると、若手社員に対しては管理職の大変さだけが強調され、そのやりがいが十分に伝わっていない可能性が示唆された。

- どのような組織文化、どのような上司によるコミュニケーションが若手の管理職意向にプラスの影響があるのかを見ると、上司の顔色をうかがうこともなく、比較的自由に意見が言える職場であること、また自己開示できるほど上司との関係が親密であることが重要であった。

若手社員の管理職意向に関する課題を若手社員個人の問題とするのではなく、組織文化や世代間コミュニケーションの問題として位置付けること――「若手社員は管理職になりたくない論」を検討して見えてきたのは、まさにこうしたことの重要性である。

児島 功和

日本社会事業大学、岐阜大学、山梨学院大学の教員を経て、2023年4月より現職。大学教員としてはキャリア教育科目の開発・担当、教養教育改革、教員を対象とした研修運営などを担当。研究者としては、主に若者の学校から職業世界への移行、大学教職員や専門学校教員のキャリアに関する調査に関わってきた。

プロフィールページはコチラから。

関連記事

「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

昨今は「出世しなくてもよい」と考えるビジネスパーソンが増えている。若年層に管理職を打診しても断られるケースが見受けられ、企業によっては後任者を据えるのに苦労することも。なぜ、優秀な社員は昇進を拒むのか……。 「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

昨今「管理職になりたくない」「管理職にならない方がお得だ」――という意見が多く挙がっている。管理職にならず、現状のポジションを維持したいと考えているビジネスパーソンが増えているが、管理職登用を「辞退」するのは悪いことなのだろうか……? 女性活躍を阻む「管理職の罰ゲーム化」

女性活躍を阻む「管理職の罰ゲーム化」

「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイト離職」現象が、メディアで取り沙汰されている。いやいや、「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観を考える。 忙しいのに……管理職層が「プレイヤー業務」も担うワケ

忙しいのに……管理職層が「プレイヤー業務」も担うワケ

リクルートマネジメントソリューションズ(東京都港区)は、企業の人事担当者150人と、管理職層150人の合計300人に「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年」を行った。 女性が管理職を望まない理由 「責任が重い仕事はイヤ」を抑えた1位は?

女性が管理職を望まない理由 「責任が重い仕事はイヤ」を抑えた1位は?

ライボ(東京都渋谷区)の調査機関「Job総研」が「2023年 女性管理職の実態調査」を実施した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング