【借手視点で徹底解説】新リース会計基準が「借手の会計処理」に与える影響

2023年5月に企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」(以下「会計基準案」とする)および企業会計基準適用指針公開草案第73号「リースに関する会計基準の適用指針(案)」(以下「適用指針案」といい、これらをまとめて以下「新リース会計基準案」とする)が公表され、現行の会計基準における借手のオペレーティング・リースについてもオンバランスさせることが提案されています。

多くの企業はリース取引の「借手」になり得ます。今回は、各企業の資産・負債の金額に重要な影響を与える可能性のある借手の会計処理と表示を中心に解説します。

(注)最終基準化にあたり変更がある可能性にご留意ください。また、文中意見にかかる部分は筆者の私見である旨をあらかじめお断りします。

1.借手のリース期間(会計基準案第29項、適用指針案第15項)

後述する「2.借手のリースの会計処理 (1)使用権資産およびリース負債の計上」の記載の通り、新リース会計基準案ではリース期間のリース料の金額が使用権資産およびリース負債双方の計上額の基礎であり、リース期間の決定がそれらの金額に直接的に影響を与えるため、慎重な検討が必要です。

借手のリース期間は、借手が原資産(リースの対象となる資産)を使用する権利の解約不能期間ですが、延長オプションまたは解約オプションがある場合は、解約不能期間に以下を含めることになります。

- (1)延長オプションがある場合、借手が行使「する」ことが「合理的に確実」である延長期間

- (2)解約オプションがある場合、借手が行使「しない」ことが「合理的に確実」である解約期間

(借手のみに解約の権利がある場合は借手が権利行使する可能性を考慮する。貸手のみに解約の権利がある場合は借手の解約不能期間に含める)

リース期間の算定上「合理的に確実」の判断が重要となりますが、この判断にばらつきが生じる懸念や過去実績に偏ることが懸念されます。それらの懸念への対応として、新リース会計基準案では、借手が「延長オプションを行使する」こと、または「解約オプションを行使しない」ことが「合理的に確実」かどうかの判定のために考慮する経済的インセンティブを生じさせる要因として、次の例示が提案されています。

(1) 延長又は解約オプションの対象期間に係る契約条件(リース料、違約金、残価保証、購入オプションなど)

(2) 大幅な賃借設備の改良の有無

(3) リースの解約に関連して生じるコスト

(4) 企業の事業内容に照らした原資産の重要性

(5) 延長又は解約オプションの行使条件

2.借手のリースの会計処理

(1)使用権資産およびリース負債の計上(会計基準案第31〜33項、適用指針案第16項〜17項、第21〜23項、第25〜34項)

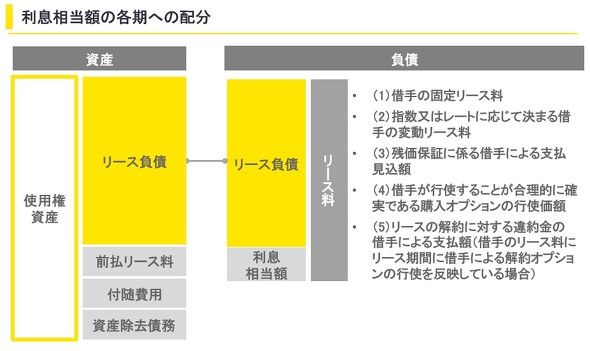

新リース会計基準案における使用権資産およびリース負債の算定方法は<図表1>の通りであり、IFRS第16号と同様です。使用権資産は、リース負債の計上額に前払リース料(リース開始日までに支払った借手のリース料)、付随費用および資産除去債務(負債計上される場合)を加算して算定します。

リース負債は、原則としてリース開始日において未払である借手のリース料から利息相当額の合理的な見積額を控除した金額により算定します。ここでいう借手のリース料は、リース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払であり、<図表1>の(1)〜(5)の支払で構成されます。

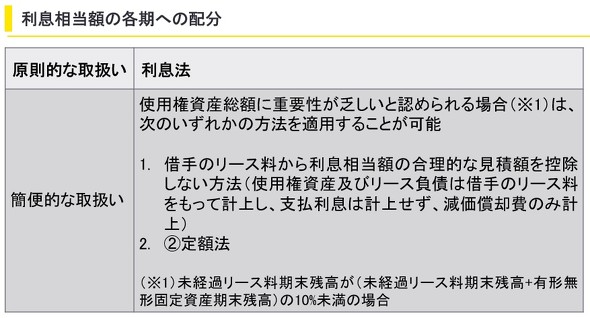

(2)利息相当額の各期への配分(会計基準案第34項、適用指針案第35〜39項)

下記<図表2>の通り、基本的に現行の会計基準と同様の取扱いが提案されています。

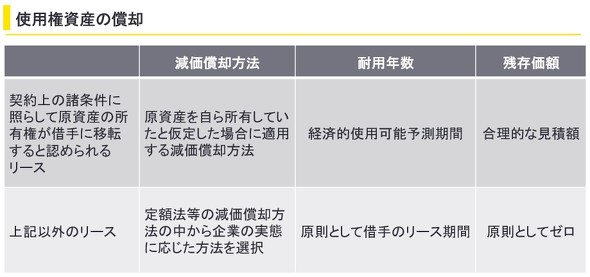

(3)使用権資産の償却(会計基準案第35〜36項、適用指針案第40項)

使用権資産の償却については<図表3>の通り、基本的に現行の会計基準と同様の方法が提案されています。

3.短期リース(適用指針案第18〜19項、第47項)

現行の会計基準と同様に、短期リース(リース開始日において、借手のリース期間が12カ月以内であるリース)について、リース開始日に使用権資産およびリース負債をオンバランスせず、リース料をリース期間にわたって原則として定額法により費用処理できることが提案されています。

4.少額リース(適用指針案第20項)

次の(1)または(2)に該当する場合にリース開始日に使用権資産およびリース負債をオンバランスせず、リース料をリース期間にわたって原則として定額法により費用処理できることが提案されています。

- (1)重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、借手のリース料が当該基準額以下のリース

- (2)次のいずれかを満たすリース

- 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、リース契約1件当たりの借手のリース料が300万円以下のリース

- 原資産の価値が新品時におよそ5000米ドル以下のリース

5.契約条件の変更(会計基準案第37〜40項、適用指針案第41〜46項)

リースの契約条件に変更が生じたときには、以下の(1)および(2)の要件のいずれも満たす場合は独立したリースとして会計処理を行い、いずれかを満たさない場合は独立したリースとしての会計処理は行いません。

具体的には、リース負債について変更後の条件を反映した借手のリース期間を決定し、借手のリース料の現在価値まで修正します。また、使用権資産については、リースの範囲が縮小される場合は使用権資産を減額するとともにリース負債の修正額との差額がある場合は損益として処理します。それ以外の変更についてはリース負債の修正額と同額を使用権資産に加減算します。

- (1)1つ以上の原資産を追加することにより、原資産を使用する権利が追加され、リースの範囲が拡大される

- (2)借手のリース料が、範囲が拡大した部分に対する独立価格に特定の契約の状況に基づく適切な調整を加えた金額分だけ増額される

6.セール・アンド・リースバック取引(適用指針案第50〜54項)

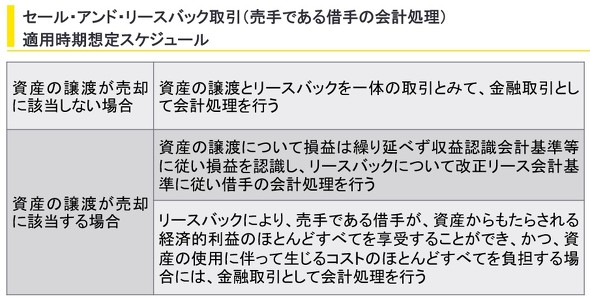

新リース会計基準案において「セール・アンド・リースバック取引」は、「売手である借手が資産を買手である貸手に譲渡し、売手である借手が買手である貸手から当該資産をリース(※筆者注:以下「リースバック」とする)する取引」と定義されています。

<図表4>の通り、セール・アンド・リースバック取引における「資産の譲渡」が売却に該当するか否かにより異なる会計処理が提案されています。

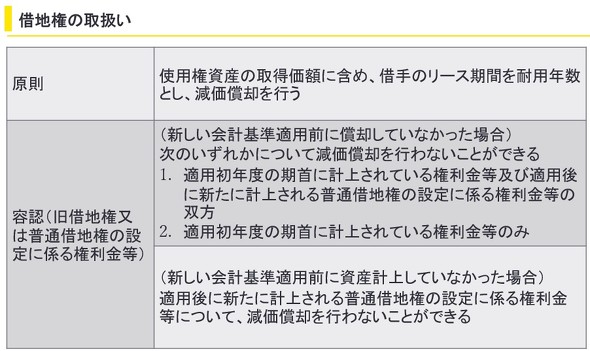

7.借地権(適用指針案第24項)

<図表5>の通り、借地権についても新リース会計基準に基づく会計処理を行うことが原則とされますが、これまでの実務を踏まえた取扱いも認めることが提案されています。

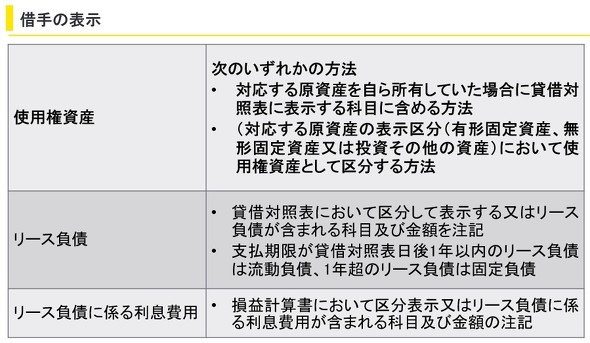

8.表示(会計基準案第47〜51項)

借手の表示についてIFRS第16号と整合的なものとし、<図表6>のような提案がされています。

9.まとめ

本稿では、多くの企業に関連するリースの借手の会計処理、表示の概要とポイントを解説しました。いずれも重要な項目ですが、特にリース期間の決定は貸借対照表に対する直接的な影響があることに加え、判断の要素が含まれることがあるため、慎重な対応が必要になると考えられます。

関連記事

【経理必見】新リース会計基準「4つの実務課題」と対応策

【経理必見】新リース会計基準「4つの実務課題」と対応策

新リース会計基準案が導入されると、さまざまな適用上の課題があると言われています。実務上の課題にはどのようなものが想定されるのでしょうか。ここでは、そのうちの主な4点について解説します。 【Q&A】「リース会計基準」は新指針の適用でいつ・どう変わる? 必要な準備や財務指標への影響とは

【Q&A】「リース会計基準」は新指針の適用でいつ・どう変わる? 必要な準備や財務指標への影響とは

「リース会計基準」が変わる──。そんなニュースに、ドキッとした財務経理部門の担当者も多いのでは。新リース会計基準は早ければ2026年にも適用されると考えられます。いつ・何が・どのように変わるのか、公認会計士の白井敬祐がQ&A形式で解説します。 【2026年にも適用か】新リース会計基準で何が変わる? ポイントを解説

【2026年にも適用か】新リース会計基準で何が変わる? ポイントを解説

2023年5月に企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」および企業会計基準適用指針公開草案第73号「リースに関する会計基準の適用指針(案)」が公表されました。国際的な会計基準との整合性を図るため、オペレーティング・リースを含む借手の全てのリースについて資産および負債をオンバランスさせることが提案されています。今回は、この新リース会計基準案の概要を中心に解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング