バナナが食べられなくなる未来も? 気候変動が生産地に与える被害のリアル:コーヒー、カカオ、バナナの実態

本記事はサステナブル・ブランド ジャパンの「気候変動でカカオやコーヒーの生産地では何が起きているのか、日本の企業や消費者にできることは――5月はフェアトレード月間」(2024年5月1日掲載)を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集の上、転載したものです。

深刻化する気候変動を背景にカカオ豆やコーヒー豆などの生産量が大幅に減少し、国際市場での先物取引価格が高騰している。

日本ではそこに円安が追い打ちをかけ、原料や商品の値上げが続く。それでもコーヒーやチョコレートを筆頭に、フェアトレード商品の売り上げは大きく伸びているという。

もっとも欧米と比べて日本のフェアトレード市場はまだまだ小さく、取り組みが追いついていないのが現状だ。

アフリカや南米の生産地は今どのような状況で、日本の企業や消費者にどんな行動を求めているのか──世界的なフェアトレード月間である5月に合わせ、このほど認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパンが開催した記者会見で紹介された生産者の声を届ける。

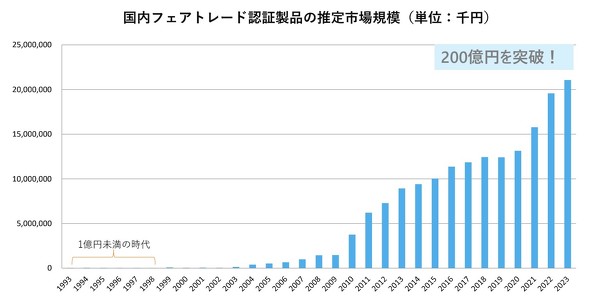

国内のフェアトレード市場、2023年に初の200億円超

同法人が毎年実施している調査によると、2023年の国内フェアトレード認証製品の推計市場は過去最大の211億円と、初めて200億円を突破した。

この約10年で見ると、2014年の94億円から2.2倍に増え、国民1人当たりの年間購入額も79円から169円へと倍増した。大きな理由は、ここ3〜4年でサステナビリティやSDGsの認知度が急速に高まり、「日常生活の中でできる社会貢献」としてフェアトレード商品を選択する人が増えていることが挙げられる。

一方、フェアトレード・インターナショナルの本部があるドイツは3250億円(2022年)と、日本の約17倍に当たる。1人当たりの年間購入額も1位のスイスは日本の92倍の1万4400円(同)に上る。

これに対し、もともとフェアトレードに対する認知が高い欧米と、日本とでは市場の規模が違うという前提があるものの、「その差を少しでも縮めよう」と、2021年から同法人が全国の企業や団体とともに実施しているのが「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン」だ。

アクションキャンペーン 今年のテーマは「フェアトレード×気候変動」

今年のテーマは「フェアトレード×気候変動」。キャンペーンの開始に先立って東京都内で開かれた記者会見では、気候変動の影響が大きく出ているコーヒー豆とカカオ豆、そしてバナナに焦点を当て、気候変動によってそれぞれが置かれている状況の解説があった。

また3つの生産地から、自身も農家であり、フェアトレードによる収益を生かして仲間を支援する活動を行う代表者が、日本の企業と消費者に対して語りかけるインタビュー動画が流された。ここでは、それらの内容を、農産物ごとにまとめて紹介する。

1. コーヒー

コーヒーは、気候変動によって“さび病”と言われる木の病気や虫害が増加。生産量が低下し、主要品種であるアラビア種の栽培地は2050年には50%減少すると予想されている。フェアトレード・ラベル・ジャパンによると、コーヒー豆の国際価格は2024年3月に最高値を更新したという。

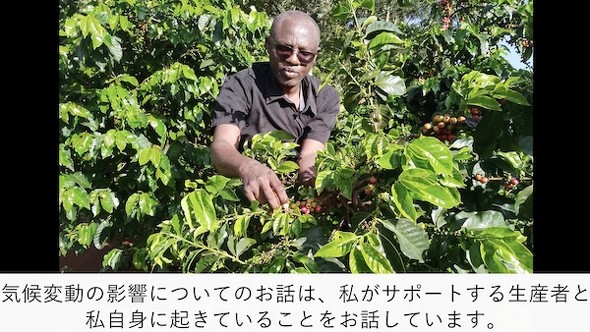

コーヒー豆の生産地、ケニアからは以下のような報告があった。

従来は4月と10月に開花していたコーヒーの開花時期が大きく乱れている。ほぼ1年中咲いているため、剪定の適期が分からない。不安定な降雨によって実がしっかりと成熟しない。実が熟していると思って収穫しても中に何もないことがある。

フェアトレードによる気候変動の緩和対策としては、オランダと英国のフェアトレード組織と、それらの認証取得企業によって手厚い支援を受け、クライメート アカデミーを3つの協同組合に導入できたという。アカデミーでは持続可能な農法として、土壌保全と水保全を強化し、コーヒーの生産性を上げることに取り組んでいる。

最後に、日本の企業と消費者に以下のメッセージが届けられた。

私たちは、上記の活動によって、「カーボンフットプリントを削減し、それに関わる活動を支援したい」と考えている企業がいることを学んだ。日本の企業も関心領域を特定し、私たちのような生産者組織と協力して、消費者のニーズを満たしながら生産現場での課題解決につなげるべきだ。

2. バナナ

バナナは適切な温度と湿度管理が不可欠な作物で、もともと気候変動に対する脆弱性が高い。それに加え、バナナを枯らす病原菌が流行している状況だという。

ベトナムでは病原菌の影響で25年以内に最大71%の土地がバナナの生産に使えなくなるとの研究もあり、“絶滅”の可能性まで指摘されている。フェアトレード・ラベル・ジャパンによると、20年以上価格が下げ止まりの状況を受けて、フィリピン政府は2022年、日本の小売業界に異例のバナナの値上げ要請を行ったという。

バナナの生産地、ドミニカ共和国などラテンアメリカとカリブ海諸島からは以下のような報告があった。

ハリケーンや熱帯低気圧が通る位置にあり、頻繁に強風や洪水の被害に遭っている。気候変動が非常に難しい課題となっている。

フェアトレードによる気候変動の緩和対策としては、病原菌に抵抗力があり、乾期にも強い土壌をつくる技術を提供する「サステナブル・バナナ・プログラム」を実施した。生産コストを抑えながら、生産量を増やすことで生活賃金を守る取り組みをしている。ラテンアメリカでは、フェアトレードのおかげで農業を続けられる農家が多くおり、ユニークでイノベーティブな実践を積み重ねている。

最後に、日本の企業と消費者に以下のメッセージが届けられた。

欧州の市場は気候変動から人権などあらゆる側面においてサステナビリティに重点を置いているが、日本市場では「品質」に重きが置かれている。日本は品質へのこだわりが強く、高品質なものには支払う傾向があるが、その価格に「持続可能な農業」と「適切な賃金」の側面を入れ込むことで、可能性が広がる。フェアトレードはその原動力になる。

3. カカオ

カカオは干ばつに敏感で、気温の上昇と降水量の減少が生育と収量に影響を与える。エルニーニョ現象によって気候上昇と降雨パターンに変化が生じ、豪雨によってカカオの実を腐らせる病気が拡大。

フェアトレード・ラベル・ジャパンによると、主要産地のガーナとコートジボワールは、2050年にはカカオ生産地に適さなくなるとの複数の調査結果も出ている という。

カカオ豆の生産地、ガーナからは以下のような報告があった。

生産量が劇的に減少した。シーズンの終わりに約1トンの収穫ができていた土地から1〜2袋(60〜120キロ)しか取れないこともある。生活のために農家を辞める若い人が多い。

フェアトレードによる気候変動の緩和対策としては、ガーナ国内最大規模の生産者団体では、約400の農家がダイナミック・アグロフォレストリー(森林農業)を導入し、CO2を吸収する木の植林と多毛作による収入の多様化を促進している。

カカオ農園の周辺に自然の緩衝地帯を構築することで乾期の長期化や雨期の変化に対応するとともに、副産物として収穫される農産物により農家の生活と収入をサポートする取り組みを進めている。

最後に、日本の企業と消費者に以下のメッセージが届けられた。

日本のビジネスパーソンや消費者に「今こそフェアトレード製品を選ぶ時」だと伝えたい。その行動によって原材料を作っている私たち農家に適切な報酬が届く。次世代のためにより良い未来をつくるにはフェアトレードをビジネスに取り入れ、フェアトレード商品を優先的に購入することが欠かせない。日本の皆さん、ぜひフェアトレードに取り組んでください。

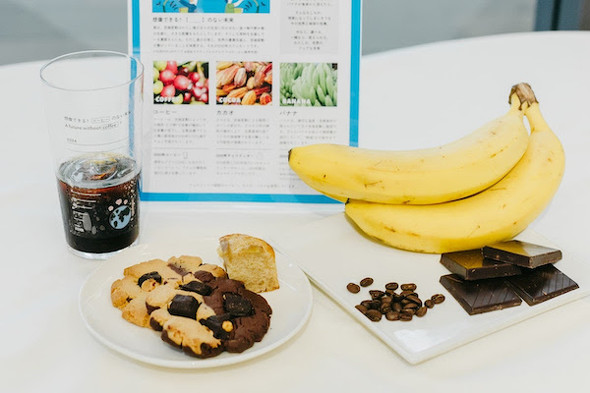

2050年をイメージしたコーヒーやチョコクッキーの提供も

記者会見後の交流会には、アクションキャンペーンに参画するさまざまな企業や団体のメンバーが参加した。

会場では気候変動がさらに進んだ2050年の状況をイメージし、グラスに半分しか注がれていないアイスコーヒーや、チョコレートの量が極端に少ないチョコクッキー、病害により絶滅の危機に瀕しているとされるバナナの状況を踏まえ、通常の4分の1サイズしかない甘酒入りのバナナケーキなどが提供された。

グラスに半分しか注がれていないアイスコーヒーや、チョコレートの量が極端に少ないチョコクッキーなどが提供された。これらのメニューは、東京・渋谷で開かれる期間限定(5月9〜22日)で開かれる「2050年カフェ」でも提供される

グラスに半分しか注がれていないアイスコーヒーや、チョコレートの量が極端に少ないチョコクッキーなどが提供された。これらのメニューは、東京・渋谷で開かれる期間限定(5月9〜22日)で開かれる「2050年カフェ」でも提供される誇りを持ってカカオを栽培できるよう、生産者セクターを変えていきたい

最後に会場と現地をオンラインでつないで行われたガーナのカカオ生産者、Bismark Kpabitey氏との対話から、生産者の思いをあらためて伝える。

現在、気候変動による生産量の減少などを背景に、国際市場における先物取引価格が過去1年で3倍の価格に跳ね上がり、「銅」よりも高価になっているというカカオ豆。だが、Kpabitey氏は「国際マーケットが高く推移していると、その分農家も潤っているように思えるかもしれない。しかし、さまざまなコストを差し引くと、手に残る部分は非常に少ない。現実はまるで反対だ」と強調する。

これまでにも病害に悩まされることはあったが、「直近で経験している病害は、今まで経験したことのないもの。木が枯れて、実がつかなくなるという非常に深刻な状況」であり、そこから再生しようとしても、カカオは木を植えてから収穫までに3〜4年はかかるため、収入にはなかなかつながらない。

「現にカカオだけに収入を頼っているカカオ農家は、今ガーナの中でも最も経済的に厳しい状況に置かれた人々だ」という。

それでもKpabitey氏は「私はこのカカオ栽培を誰かに強制されてやっているわけではない。自分自身がやりたくて、パッションをもって取り組んでいる」と前を向く。「これからもみんなが誇りをもってカカオの栽培を続けていけるよう、生産者セクターを変えていきたい」と。

最後は日本の会場に向かって「消費者のみならず各国の政府にもこの問題に立ち上がってほしい。フェアトレードを支持する政策をつくるなどして、農家をしっかりとサポートしてほしい。未来に向けて希望を持ち続けていきたいので、ぜひガーナのカカオ農家を、ガーナのカカオを使ったフェアトレードのチョコレートを応援してほしい」と呼びかけた。

関連記事

アップルウォッチの脱炭素化、徹底ぶりがすごい BYDや白い恋人も“一石二鳥”の脱炭素×企業戦略

アップルウォッチの脱炭素化、徹底ぶりがすごい BYDや白い恋人も“一石二鳥”の脱炭素×企業戦略

脱炭素化の実現に向け、各社が知恵を絞っている。アップルは最新のアップルウォッチで脱炭素化を図り、すでにCO2排出を8割近く減らすことに成功した。最先端企業の取り組みを見ていこう。 企業のサステナビリティ戦略、2024年のリスクと機会はどこにある? 4大コンサルファームが指摘

企業のサステナビリティ戦略、2024年のリスクと機会はどこにある? 4大コンサルファームが指摘

2024年、サステナビリティ経営をめぐる動向はどうなるか? 4大コンサルファームが、企業のサステナビリティ戦略の「リスクと機会」を分析した。 脱炭素の進行、世界で滞り 企業が知っておくべき原因と適切な対応策とは

脱炭素の進行、世界で滞り 企業が知っておくべき原因と適切な対応策とは

世界は「脱炭素」へ向けて足並みをそろえようとしていたが、ここに来て、進行が滞る場面が出てきた。EVの不調や洋上風力発電事業の撤退、脱炭素先行地域での取り組みの遅れなど、世界の脱炭素のイマを解説する。 米国のイチゴ工場、200億円の資金調達 NTTや安川電機が認めた「日本人経営者」

米国のイチゴ工場、200億円の資金調達 NTTや安川電機が認めた「日本人経営者」

米国で「イチゴ工場」を運営する日本人経営者が、シリーズBで200億円を調達した。投資家の期待の大きさが数字に表れている。世界初となる「植物工場でのイチゴの量産化」に成功したOishii Farmの古賀大貴CEOに話を聞いた。

© Hakuten Corporation All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング