日本の映画ポスター、実は「シンプル化」している SNSで変わるプロモーション:電通デジタルが読み解く、SNSマーケの最旬トピックス(1/2 ページ)

連載:電通デジタルが読み解く、SNSマーケの最旬トピックス

デジタルマーケティングの世界では、大きな変化のうねりの中で日々、新たなアイデアやトレンドが生みだされ続けている。そんな中でも、特に生活者との重要なコミュニケーションの場になっているのがSNSだ。生活者の心を動かし、ブランドグロースや事業成長に寄与する施策はどんなものだろうか。また、SNSで話題になっては消えていくトピックスの中で、本当にキャッチアップするべきものをどう選別し、そしてどんな視点で解釈するべきか。日々さまざまなマーケティング施策やコンテンツに触れている、電通デジタルのメンバーがSNSマーケの最旬トピックスを解説していく。

皆さんはかつてに比べ、映画作品の日本における告知ポスターがシンプルになっていると感じることはありますか? 第3回では、SNSの普及に伴い、変化しつつある映画プロモーションについてお話しします。

これまで、日本版の映画ポスターは本国と比較して、あらすじや出演俳優陣の受賞歴など説明的なテキスト要素が多く、情報過多だったように見受けられます。

近年、こういった要素は大幅に削減され、ポスター全体のビジュアルが強調されるデザインが増えてきています。これにはどういった背景があるのでしょうか?

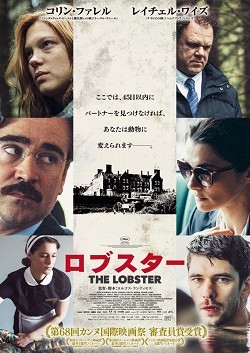

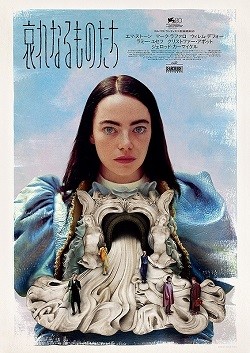

左:ロブスター(C)2015 Element Pictures, Scarlet Films, Faliro House Productions SA, Haut et Court, Lemming Film,The British Film Institute, Channel Four Television Corporation.、右:哀れなるものたち(C)2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

左:ロブスター(C)2015 Element Pictures, Scarlet Films, Faliro House Productions SA, Haut et Court, Lemming Film,The British Film Institute, Channel Four Television Corporation.、右:哀れなるものたち(C)2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.SNSによる、映画鑑賞ジャーニーの変化

映画ポスターがシンプル化しているのには、あらゆる要因が考えられます。ポストコロナのサブスクの隆盛による情報補完や、海外の映画ポスターやプロモーションの影響などなど……。

今回は、その中でもSNSがポスターをはじめ、映画プロモーションや映画業界に及ぼしている変化に焦点を当てたいと思います。

日本の映画ポスターが情報過多だったのは「生活者にきちんと映画の見どころや魅力が伝わらないのではないか」という作品の配給元や代理店の不安の表れではないでしょうか。

SNSが普及する以前の映画の情報収集方法と言えば、劇場での予告編や公式からのお知らせのみでした。近年は、生活者からも映画作品の情報や魅力が提供(補完)されるようになりました。

例えば、映画レビューアプリのFilmarksでのレビュー投稿や、Xでのハッシュタグを付けた感想投稿、YouTubeやTikTokでの考察動画など、映画に関するユーザー発信の情報は多様化しています。このように、SNSを中心とした映画の口コミやUGC(ユーザー生成コンテンツ)に多く接触できる環境になったことで、生活者の劇場での映画鑑賞までのジャーニーは変化しました。

SNS普及前のジャーニーは以下でした。

- 映画館やTVCMで予告編を見る

- 映画を観に行く

- 周りの人や友人、ブログといったクローズドなコミュニティで感想や考察を話す

それが、SNS普及後は以下のように変化しました。

- 映画に関する感想やUGCにSNS上で出会う

- あらすじや予告編を検索する

- 映画を観に行く

- SNSで感想や考察を広く公にシェアする

ファスト映画の登場と鑑賞態度の画一化

ジャーニーの変化は新たな映画鑑賞スタイルを生み、生活者を取り巻く映画に関する情報環境は豊かになりました。一方で、映画業界にとってはネガティブなトレンドも登場しました。映画の全編や一部を切り取って違法でアップロードしたり、ネタバレを投稿したりするような「ファスト映画」です。

SNSの普及により、映画は鑑賞者起点で新たな潜在層を獲得することや、生活者同士での魅力・情報補完や共有ができるようになりました。一方で、こういった違法な鑑賞や、鑑賞方法が画一化してしまったというネガティブな側面もあります。

劇場での映画鑑賞は1回1900円と、決して安くはありません。生活者は「観に行った映画が面白くなかった」という失敗を避けるべく、宣伝やSNSからの事前情報を参考にします。こうした事前情報を重視しすぎることは、魅力的な映画をはじいてしまったり、鑑賞体験の画一化を招いたりします。感動の幅が制限される可能性も否定できません。

関連記事

なぜ「猫ミーム」は流行り続けているのか? ネットの最強コンテンツを分析

なぜ「猫ミーム」は流行り続けているのか? ネットの最強コンテンツを分析

TikTokを中心にさまざまなSNSで目にする「猫ミーム」。なぜ、この大流行は起きたのか、考えてみましょう。 BAD HOPの「解散ライブマーケティング」は何がすごかった? SNS専門家が解説

BAD HOPの「解散ライブマーケティング」は何がすごかった? SNS専門家が解説

2月9日に解散したBAD HOP、その「解散ライブ」当日までの全方位な話題喚起の波状設計は完璧でした。彼らの「解散ライブマーケティング」は何がすごかったのか、SNSの観点から分析します。 なぜ、人は飲み会後にカラオケに吸い込まれるのか 「7つの欲求」から分析

なぜ、人は飲み会後にカラオケに吸い込まれるのか 「7つの欲求」から分析

なぜ、人は飲み会後にカラオケに行きたくなるのでしょうか? そして、なぜカラオケはこんなにも人々を魅了するのでしょうか? 人間が持つ「7つの欲求」から分析していきましょう。 なぜ人は「ゼルダの伝説」にハマるのか? マリオのユーザー体験と比較して分かったこと

なぜ人は「ゼルダの伝説」にハマるのか? マリオのユーザー体験と比較して分かったこと

5月12日に発売された「ゼルダの伝説」の最新作が、発売たった3日で世界販売本数1000万本を突破した。30年以上も愛されるゲームの魅力とはなにか? なぜ人は「ゼルダの伝説」にハマるのか? ユーザー体験(UX)の観点からひも解いていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング