高知県の「廃校水族館」に17万人の観光客、なぜ人気に? 開業前は市民から反対の声も

本記事はサステナブル・ブランド ジャパンの「廃校を活用し、地域の海洋生物だけを紹介する水族館 観光客を引きつけるアイデアのつくり方」(2024年6月11日掲載)を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集の上、転載したものです。

高知県室戸市の「むろと廃校水族館」は小学校だった建物を利用し、市の沖合にある定置網にかかった海洋生物を紹介している。

室戸で調査活動を続けてきたNPO法人日本ウミガメ協議会が2018年から運営を始め、水族館でありながらウミガメの研究機関、博物館の役割も担う。

展示されている生き物は約50種類と限られているが、訪れる人に楽しんでもらうための豊かな発想とユーモアで、開業1年目は約17万人、2年目は約15万人が来館し、現在も人気を博している。さらに、地域や住民にも経済的な波及効果が生まれるような形での運営に努めている。

海岸沿いにある水族館は、教室や理科室、図書室など元の校舎を生かしたつくりで、校舎内を歩いてまわりながら地域の海洋生態系について学ぶことができる。

2024年には、国から公式の博物館として認定され、資料の収集や展示、教育・研究活動などを通じて、今後さらに地域の活性化や社会課題の解決に取り組んでいくことが期待されている施設だ。

開業1年で17万人が来場 なぜ、人が集まるのか?

むろと廃校水族館が地域にもたらした効果としては、どのようなものがあったのか?

- 1年目の来場者数は約17万人。室戸市の人口は約1万1444人(2024年5月31日現在)で、14倍以上が訪れた。来場者数はコロナ禍で半減したものの、徐々に回復している。

- 水族館のお土産として開発したブリ、サバ、サメの人形(1体1000円)が人気を集め、約5年で約11万個(1億円以上)を売り上げた。

- 子どもから大人までが参加できるイベントを定期的に開き、社会教育施設としての役割を果たす。例えば、ウミガメの身体測定をして放流するイベント、水族館に泊まり夜の海洋生物を観察するイベント、イカ墨で書道をするイベント、マンボウをさばいて調理するイベント(マンボウ料理は室戸市の郷土料理)、飼育員体験などがある。

- 水族館の職員は8人(2024年春)。全国からインターンシップ希望者が集まる。

大人から子どもまで 心を掴むカギは「自分たちが楽しめることを企画する」

廃校水族館の廊下を進むと、大小の水槽や屋外プールのなかをボラやサバ、エイ、ウミガメなどが泳ぐ姿が見えてくる。一番人気は輝く青灰色のボラの群れ。その一角では、“新しい海の仲間”として海洋プラスチックごみが紹介され、クジラなどの標本も多数展示されている。

展示されている生き物は、職員が毎朝、市内の3漁港を回ってもらってくるもので、1匹も購入していない。また、ウミガメは調査が終われば海に戻し、水槽の規模に見合わない生物が入った時は1週間ほど展示し、元気なうちに海に戻しているという。

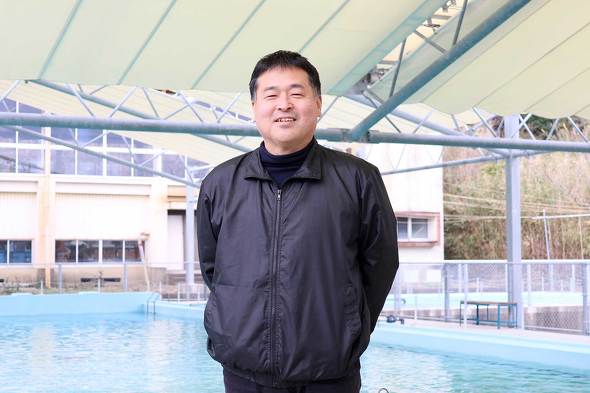

館長の若月元樹さんは「ここは日本では珍しい、地域にあるものだけを展示している水族館です。実際に、室戸のようなへき地まで来る旅人はこの地域のものが見たいはず。大切なのは、展示する生き物の種類の多さじゃありません。生き物はどれ一つとっても、ちゃんと見たら面白いですから」と話す。

むろと廃校水族館はいまや高知県の人気観光施設の一つだが、オープン前は「水族館をつくっても人が来るはずない」「税金が無駄になる」といった市民からの反対の声もあったという。

若月さんたちは、校舎を「海の学校」として活用することで水族館の設立にかかる費用を最小限に抑え、管理費用を受け取らずに運営する方針を採った。17年間放置されて天井が落ちるほど朽ちていた校舎の改修、水槽などの設置費用は、室戸市の担当者が見つけてきた国・県の予算総額5億5000万円で賄った。

否定的な前評判をかき消すように、オープン1年目で約17万人、2年目は約15万人が来館した。入館料は大人600円、小中学生300円、乳幼児は無料と県内の水族館の中でも安く設定している。「気軽にまた来てもらい、生き物をじっくり見てもらえたら」と若月さんは言う。

人気を後押しするのは、若月さんの創造力とユーモアあふれる展示・イベントの企画、そして職員らが海の生き物や水族館の日常を専門知識や時にはギャグを交えて伝える1日1回のSNS投稿だ。

「自分たちが楽しいと感じられることをすることが大切です。楽しそうにやっていると、人は集まってきます」

若月さんがさまざまな企画を考えつく背景には、日々の情報収集がある。若月さんは毎日、数紙の新聞に目を通して面白い取り組みを探し、出先でもヒットしているものをチェックすることが習慣になっている。

そして、それを真似(まね)るのではなく、室戸の地域性に合わせてどうアレンジすればいいか常に思考を巡らせているそうだ。

本記事は、以下の英語原文を日本人読者向けに加筆・修正したものです。

原文:環境省『LIBRARY』

Popular Aquarium Introduces Only Local Marine Life, Utilizing a Closed School Building

Facebook Group『LIBRARY』

関連記事

アップルウォッチの脱炭素化、徹底ぶりがすごい BYDや白い恋人も“一石二鳥”の脱炭素×企業戦略

アップルウォッチの脱炭素化、徹底ぶりがすごい BYDや白い恋人も“一石二鳥”の脱炭素×企業戦略

脱炭素化の実現に向け、各社が知恵を絞っている。アップルは最新のアップルウォッチで脱炭素化を図り、すでにCO2排出を8割近く減らすことに成功した。最先端企業の取り組みを見ていこう。 企業のサステナビリティ戦略、2024年のリスクと機会はどこにある? 4大コンサルファームが指摘

企業のサステナビリティ戦略、2024年のリスクと機会はどこにある? 4大コンサルファームが指摘

2024年、サステナビリティ経営をめぐる動向はどうなるか? 4大コンサルファームが、企業のサステナビリティ戦略の「リスクと機会」を分析した。 脱炭素の進行、世界で滞り 企業が知っておくべき原因と適切な対応策とは

脱炭素の進行、世界で滞り 企業が知っておくべき原因と適切な対応策とは

世界は「脱炭素」へ向けて足並みをそろえようとしていたが、ここに来て、進行が滞る場面が出てきた。EVの不調や洋上風力発電事業の撤退、脱炭素先行地域での取り組みの遅れなど、世界の脱炭素のイマを解説する。 米国のイチゴ工場、200億円の資金調達 NTTや安川電機が認めた「日本人経営者」

米国のイチゴ工場、200億円の資金調達 NTTや安川電機が認めた「日本人経営者」

米国で「イチゴ工場」を運営する日本人経営者が、シリーズBで200億円を調達した。投資家の期待の大きさが数字に表れている。世界初となる「植物工場でのイチゴの量産化」に成功したOishii Farmの古賀大貴CEOに話を聞いた。 欧州の新サステナビリティ規制「CSRD」 日本の対象企業は約800社、今後の対応は?

欧州の新サステナビリティ規制「CSRD」 日本の対象企業は約800社、今後の対応は?

2024年1月1日から、欧州の大手上場企業およそ1万2000社を対象にサステナビリティ規制「CSRD」の運用が開始される。これは欧州に限った話ではない。日本企業にはどのような影響があるのか、解説する。

© Hakuten Corporation All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング