好きな時間に出勤OK、お土産禁止……会社を良くする「職場ルール」の独自性とは?(1/2 ページ)

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO夏 開催のお知らせ

サイボウズ青野社長が語る、「チームワークあふれる会社」の作り方

【開催期間】2024年7月9日(火)〜7月28日(日)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】

「企業の成長」と「働きやすさ」をどう両立させるのか――多くの企業が、組織と従業員のベストな関係を探している。DXやコロナ禍を経てコミュニケーションの形も働き方もガラリと変わった今、“理想的な職場”を実現するカギは何か。ワークスタイル変革の第一線を走るサイボウズの青野慶久社長が語る。

会社員はスーツにネクタイ、レジ係は立って接客……そんな“職場の常識”が見直される例が相次いでいる。

職場のルールは、働き方や企業風土と密接に関係している。ルールを見直したら働き方や職場の雰囲気が大きく変わることがあるし、逆に働き方や組織を変えようとしたらルールを見直さざるを得ないということもある。

今回は、これまでに起きたルールの見直しとそれが働き方に与えた影響、職場でのルールとの向き合い方について考えてみたい。

相次ぐルール緩和 JR西、ドンキ、マルエツ

JR西日本のオフィスでは2023年夏以降、Tシャツにジャケットなどのラフな格好で仕事をする社員が増えている。以前はスーツにネクタイが当たり前だったが、コロナ禍以降の暗い雰囲気を変えたいと検討した結果、会社として公式に服装のカジュアル化を進めた結果だという。

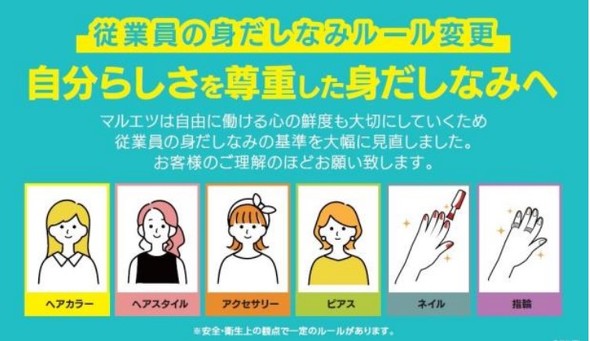

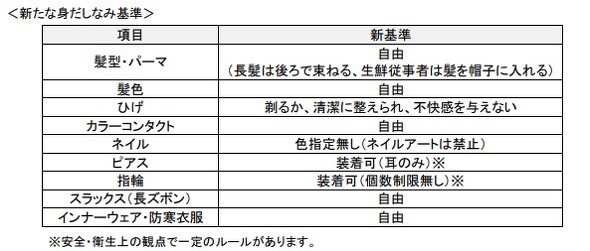

スーパーマーケットチェーンの「マルエツ」は、2024年6月から従業員の身だしなみ基準を見直した。安全衛生の視点における基準を保持しながら、業務に支障をきたさず、来店客に不快感を与えないという前提のもと、髪型や髪色、カラーコンタクト、服装などの自由度が高まった。

すでに2022年3月から服装ルールを緩和し髪色も自由としていたドン・キホーテでは、2024年4月、一部の店舗でレジにイスを設置した。

仕掛けたのはアルバイト情報サイト「マイナビ」だ。従業員・雇用主双方に快適なアルバイト環境を整備していこうと「座ってイイッス PROJECT」を立ち上げ、賛同した企業にオリジナルの「マイナビバイトチェア」を一部無償配布した。ドン・キホーテの他にもエービーシー・マート、大垣書店、トモズ、ららぽーとなどがプロジェクトに参加している。

社会や意識の変化に職場のルールが追随

服装や身だしなみ規定の見直しもレジへの椅子の導入も、「いいんじゃない?」と感じる読者が多いのではないだろうか。

現代用語辞典『イミダス』の1996年版には、「茶髪」という言葉が「ちゃぱつ。派手な茶色に染めた髪。もともとはツッパリの代名詞だった」と説明されている。かつては「茶髪=不良」という認識で、眉をひそめる人や怖がる人が多かったのである。そういう人を店先に立たせるわけにはいかない、と考えた当時の雇用主側の感覚も理解できる。

その後、カラーリング剤の性能向上や、アイドルやスポーツ選手のファッションへの憧れなどから、髪色を変えることはおしゃれの一つとして一般にも広まった。今では、店員の髪色がどうであろうと特に気にならないという人が大多数だろう。

オフィスで働くのにスーツでなくても構わない、レジ係も座ってOK――という感覚も、背景には時代の変化がある。

外出したり人と会ったりするときの服装がどんどんカジュアルになったことや、職場のダイバーシティーが高まって価値観はもちろん体力にも差がある人たちが一緒に働くようになったこと、グローバル化によって日本での当たり前が相対化して見られるようになったことなど、さまざまな要因から「このルール見直してもいいんじゃない?」「見直した方がむしろ働きやすいよね」と気付く機会が増えたのだ。

単に「世間の常識とずれている」というだけでは職場のルールは変わりにくいが、ルールの緩和や変更が経営に良い効果をもたらすという見通しが立つと、話が通りやすい。

その点、人手不足にあえぐサービス業の人材採用力や定着力を高めるために、身だしなみのルールを緩めたりレジに椅子を設置したりすることは理にかなっている。JR西日本における服装のカジュアル化は、組織の風通しを良くすることや若者の発想を尊重するといったことにつながるだろう。うまくいけば、IT系のスタートアップなど文化の異なる他社との協業が進めやすくなるといった効果も期待できる。

このように、ルールの見直しが業務効率や働きやすさ、モチベーションの向上につながる例は多々ある。しかし、緩めたり廃止したりするだけがルールとの向き合い方ではなく、新しくルールを作ることが必要な場合もある。

例えば以前の記事で「つながらない権利」の考え方を紹介したが、これはデジタル技術が発展して働き方が変わったからこそ出てきた新たなルールづくりの動きだ。

関連記事

休日に業務連絡「気になるけど返せない」が一番危険? 「つながらない権利」の実現性は

休日に業務連絡「気になるけど返せない」が一番危険? 「つながらない権利」の実現性は

諸外国ではいわゆる「つながらない権利」、つまり業務時間外にメールや電話などの仕事の連絡を拒否する権利を法制化する動きが広まっている。日本はどうかというと、顧客第一主義が根強い上にサービス残業も横行する状態で、「時間外だから」といって上司や顧客からの連絡を無視などできない――そう考える人が多いだろう。日本において「つながらない権利」を行使できる社会を実現させるには、どうしたらよいだろうか? 「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイト離職」現象が、メディアで取り沙汰されている。いやいや、「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観を考える。 窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ

窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ

「ウィンドウズ2000」「働かない管理職」に注目が集まっている。本記事では、働かない管理職の実態と会社に与えるリスクについて解説する。 日本人はなぜこれほどまでに「学ばない」のか 背景にある7つのバイアス

日本人はなぜこれほどまでに「学ばない」のか 背景にある7つのバイアス

学びの習慣があまりにも低い日本の就業者の心理をより詳細に分析すると、学びから遠ざかる「ラーニング・バイアス(偏った意識)」が7つ明らかになった。日本人はなぜこれほどまでに「学ばない」のか。 「休めない日本人」がこれほどまでに多いワケ

「休めない日本人」がこれほどまでに多いワケ

「必要以上に頑張らない」は悪いこと? 熱意あった若者がやる気をなくすワケ

「必要以上に頑張らない」は悪いこと? 熱意あった若者がやる気をなくすワケ

退職するわけではないけれど、仕事への熱意も職場への帰属意識も薄い――という状態が「静かな退職(Quiet Quitting)」が注目されている。日本においても、会社員の7割以上が静かな退職状態だという調査結果がある。やる気をもって入社した若者たちが静かな退職を選ぶことを防ぐにはどうしたら良いのか、考えてみよう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング