最低賃金アップの波 「価格転嫁できない」中小企業はどうなる?:労働市場の今とミライ

今年の春闘での賃上げに続き、第2弾ともいえる2024年度の最低賃金の目安が決まった。厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月25日、最低賃金(最賃)を全国平均で時給50円増とすることを決めた。

いつもなら各都道府県をA、B、Cの3グループに分けた最賃額改定の目安を示すが、今年は各グループともに一律50円引き上げた。

この目安に基づいて各都道府県の最低賃金審議会で決定され、10月1日から実施される。仮に目安通りに最賃が改訂された場合、全国の加重平均は1054円となり、引き上げ率は昨年比5.0%増となる。

目安通りなら、東京都は現在の1113円から1163円になる。全国最低の岩手県も943円となり、全都道府県が900円以上となり、1000円以上が現在の8都府県から16都道府県になる。

そもそも最賃は、文字通り法律が設定した最低レベルの賃金であり、正社員・非正規に関係なく地域別最賃額以上の賃金を支払わなければ最低賃金法に違反するため、50万円以下の罰則が科される。

最賃はこれまでパート・アルバイトなど非正規社員の賃上げの役割を担ってきたが、中小企業の正社員の領域にまで影響が及ぶ。

各都道府県、最低賃金引き上げなるか?

今後注目されるのは、都道府県の最賃が目安をどれだけ上回るかである。中央と同様に公益委員と労働者側委員、使用者側委員の3者で構成する都道府県の最低賃金審議会で具体的な金額が決まるが、昨年は目安を超える県が相次いだ。昨年の目安はAグループ41円、Bグループ40円、Cグループ39円だった。

Bグループの兵庫県はグループ内の目安を1円上回る41円、Cグループの佐賀県は国の目安を8円も上回る48円、山形県、島根県、鳥取県でも目安を7円も上回った。そのほか、青森県、大分県、熊本県、沖縄県も引き上げ、計24県が目安以上のアップを決定した。その結果、全国の加重平均は目安の1002円を超えて1004円となった。

目安以上に引き上げる背景には、隣県同士の人材獲得競争がある。例えば、佐賀県は隣の福岡県が通勤範囲であることから人材流出を危惧し、大幅な引き上げに至った。

また、台湾のTSMCの半導体工場がある熊本県の最賃は898円だが、TSMC関連企業の資材管理のアルバイトの時給は1900円、食堂の調理補助も1300円以上といわれる。今年の目安である50円を引き上げても948円。今年は隣県を巻き込んで目安以上の引き上げがあるかもしれない。

最低賃金アップの裏で苦しむ中小企業

一方、最低賃金の引き上げで最も深刻な影響を受けるのが中小企業だ。従業員の給与を最賃の近傍に設定している企業も少なくなく、最賃の引き上げで影響を受ける企業は21.6%に及ぶ。

中央最低賃金審議会の目安に関する協議でも、使用者側は大幅引き上げについてこう反対していた。

「今年度の最低賃金を一定程度引き上げることの必要性は十分理解しているものの、賃上げは二極化の対応が見られる。業績改善がない中で賃上げを実施する企業は6割になっていると指摘した。加えて、中小企業を圧迫するコストは増加する一方で、小規模な企業ほど価格転嫁ができず、賃上げ原資の確保が困難な状況にある。また、企業規模や地域による格差は拡大しており、最低賃金をはじめとするコスト増に耐えかねた、地方企業の廃業・倒産が増加する懸念があると述べた」(「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告」7月24日)

実はこうした懸念があるにもかかわらず、50円(5.0%)の引き上げは政権の意向も反映されている。岸田政権は今年6月の骨太の方針に「2030年代半ばまでの早い時期に全国加重平均1500円を目指す」と明記している。報道では労使の議論が平行線だった7月下旬に、官邸サイドから、引き上げ率を5%に乗せるように伝えたとされている。

しかし、中小企業が最賃の原資を捻出するのは容易ではない。すでにコスト削減など雑巾を絞るだけ絞っている現状では、商品やサービスの値上げによる価格転嫁が必要不可欠だ。

大企業や取引先への価格転嫁ができるかがカギを握るが、製造系の産業別労働組合の幹部は「春闘では経営自体が苦しく、大企業や取引先に製品の価格転嫁ができたところは一定の賃上げが出たが、価格転嫁ができなかったところは賃上げ回答が出なかったところもある」と話す。

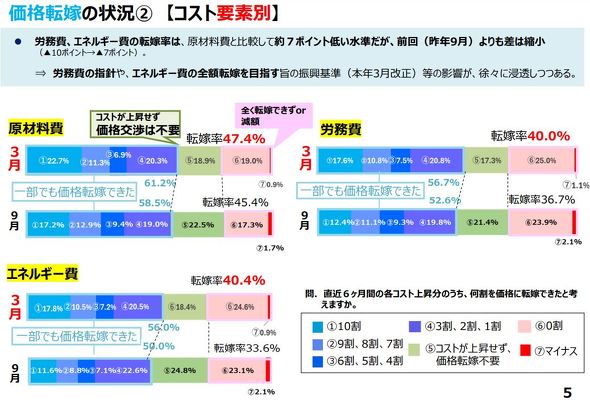

政府や中小企業庁は、エネルギー価格や原材料価格の高騰を背景に価格転嫁や取り引きの適正化を呼びかけている。また、昨年11月末には公正取引委員会も労務費の価格転嫁の指針を出し、賃上げを後押ししている。

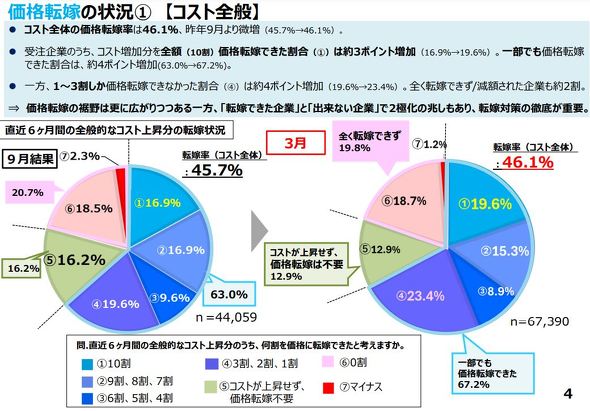

中小企業庁が6月21日に公表した「価格交渉促進月間(2024年3月)フォローアップ調査結果」(参考:PDF)によると、直近6カ月間のコスト上昇分のうち「10割」を価格転嫁できた企業は19.6%、「7〜9割」の企業は15.3%、「4〜6割」が8.9%、「1〜3割」が23.4%だった。

一部でも価格転嫁できた企業は67.2%である。一方、「全く転嫁できない」が19.8%もあった。中でも労務費の価格転嫁については「全く転嫁できない」企業が26.1%もあった。

コスト別の転嫁率の内訳は、原材料費は47.4%、エネルギー費は40.4%、労務費は40.0%という結果になっている。価格転嫁ができる中小企業とできない企業との二極化が進んでいる。

前出の製造業の産業別労働組合の幹部は「大企業の経営者の中には、労務費は生産性向上という企業努力によって上げていくべきであり、価格に転嫁するようなものではないという認識がいまだにある。しかし、中小企業はこれまで乾いた雑巾を絞るような状態でやってきており、価格転嫁してもらわないと賃金は上げられないし、従業員の生活も支えきれない」と状況を振り返る。

価格転嫁による賃上げができなければ従業員の離職リスクが高まり、人手不足倒産も現実になる。価格転嫁は労使共通の課題でもある。

中央最低賃金審議会は今回の目安の厚生労働大臣への答申でも「独占禁止法の執行強化、下請けGメンなどを活用しつつ事業所管官庁と連携した下請法の執行強化、下請法改正の検討等を行うとともに、『労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針』の周知徹底を要望する。(中略)転嫁率が低い等の課題がある業界については、自主行動計画の策定や改定、改善策の検討を求めることを要望する」と述べている。

答申では中小企業へのさらなる助成金などの支援の拡充も要望しているが、今後、コストアップと人材確保のための努力が中小企業に求められることになる。

安い日本 諸外国の最低賃金事情は

一方、諸外国に目を転じれば日本の最低賃金はいまだに低い状況にある。日本と同様にウォン安ドル高の韓国は7月12日、全国一律の最賃を1万30ウォン(約1160円)に引き上げることを決定した。東京都とほぼ同じであり、全国平均の1054円を上回る。また、今年1月時点で英国とドイツの最賃は円換算で2100円、オーストラリアは2500円に達している。

円安とはいえ、海外との最賃格差も拡大している。東南アジア諸国の最低賃金も上がりつつあり、最賃で働く技能実習生の受け入れ国のベトナムでも日本よりも韓国、台湾に魅力を感じる人が増えているという。

また、国内でも人手不足にもかかわらず、“安い日本”を嫌って海外で働く若者も増えるなど、非正規労働者の海外流出も懸念されている。

関連記事

賃上げの波、中小企業や非正規労働に届かず 大手の「満額回答」とギャップ色濃く

賃上げの波、中小企業や非正規労働に届かず 大手の「満額回答」とギャップ色濃く

春闘で、大企業の「満額回答」が続く中、賃上げの波は中小企業や非正規労働者には届いていない。大企業とのギャップはなぜ生まれるのか、そのワケを探った。 新卒の早期退職、背景に「10年で180度変わった価値観」 辞めないOJTを探る

新卒の早期退職、背景に「10年で180度変わった価値観」 辞めないOJTを探る

新入社員の早期退職が話題だ。そのきっかけの一つに「OJT」があるだろう。10年でガラッと変わった新卒の価値観を比較しながら、辞めないOJTについて考えていく。 定年後の再雇用、賃金50%減の「妥当性」は? ”異例の判断”が下った判例から考える

定年後の再雇用、賃金50%減の「妥当性」は? ”異例の判断”が下った判例から考える

60歳の定年後、再雇用で賃金が下がるのはよく聞く話だ。再雇用社員の賃金が5〜7割下がるのが一般的だが、果たして妥当な設計なのか? ”異例の判断”が下った「名古屋自動車学校事件」の裁判例を基に考察する。 大卒の初任給引き上げ、ツケは「中高年層」に 解決策はないのか

大卒の初任給引き上げ、ツケは「中高年層」に 解決策はないのか

賃上げ機運の中で、大卒初任給の引き上げを表明する企業が相次いでいる。初任給アップは景気の良い話だが、どうやら中高年層がそのしわ寄せを受けているようだ。どのような実態があるのか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング