崩れ始める、新卒一括採用 なぜ綻びが生じているのか?:労働市場の今とミライ

10月以降、多くの企業で内定式が開催された。しかし入社までに内定辞退者が発生する可能性もあり、企業はその防止に躍起になっている。

ノースキルの新卒学生を同時期に選考・内定を出し、大量に採用する「新卒一括採用」は日本独特の慣行だが、今では綻びが出始めている。

新卒一括採用の「綻び」 なぜ?

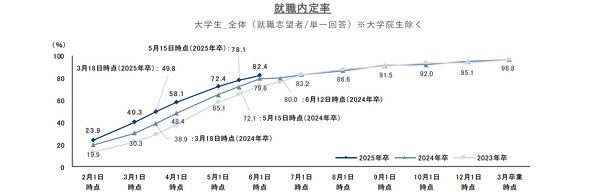

一つは就活ルールの崩壊だ。政府の指針では3月1日に会社説明会などの広報活動が解禁、6月1日から選考活動解禁がルールとなっているが、2025年卒は売り手市場の中での就活となり、例年になく早期選考、早期内定が続いた。6月1日の採用選考解禁日の内定率は82.4%と、2023年卒より10ポイント近くも上回っている。

就活ルールの崩壊だけではない。期間も長期化している。大学3年生になった直後の4月に夏のインターンシップの募集が始まり、インターンシップに参加することが採用の予備選考となっている。

秋、冬のインターンシップと並行して、その年の11月以降、選考・内定出しが始まり、翌年の4月には選考・内定活動が本格化する。複数の内定を持つ学生も多く、内定辞退が頻発し、企業の採用活動は延々と続くことになる。

リクルートの就職みらい研究所が実施した調査(PDF)によると、2024年9月1日時点の学生の内定取得数は平均2.63社、内定辞退数も平均1.59社といずれも増加傾向にあり、内定辞退経験者も66.9%と前年より増加している。

内定辞退の背景には言うまでもなく、就活の長期化による早期の囲い込みの弊害や、売り手市場の学生が企業を選ぶ選択肢の拡大がある。

企業は内定辞退の防止や入社までの内定者フォロー策としてさまざまな施策を講じている。例えば、内定者に入社後に必要となる職務の知識やスキルなどの課題を与えて勉強をさせたり、社員向けのe-ラーニングを利用できるようにしたりして入社意欲を高めている。JTBでは2025年3月に希望する内定者にハワイでの文化交流イベントの体験研修を実施。パルコも韓国で2泊3日の内定者旅行を企画している。

学生をつなぎとめるこうした施策は過去にも見られたが、新たな施策が登場している。その1つが希望部署以外の配属を嫌う「配属ガチャ」への対応だ。ニトリホールディングスは内定者アンケートをもとに12月末までに配属先を通知し、事前に必要なスキルを学べるイベントやプログラムを用意する。損害保険ジャパンは今年の内定者から営業など一部の職種について最初の配属先を公募で決める制度を導入する。

新卒でも「ジョブ型」志向、高まり

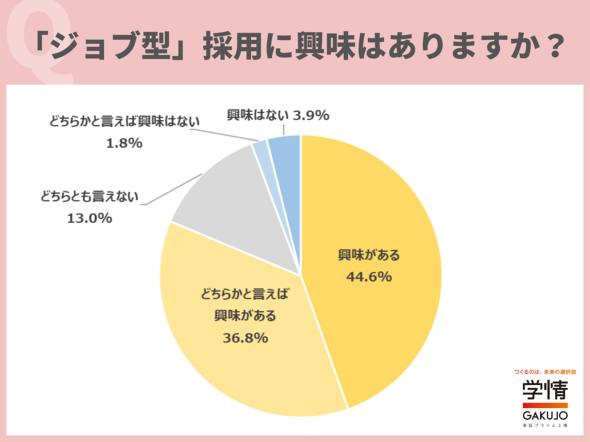

最近は配属ガチャにとどまらず、自分のやりたい仕事を優先し、それが可能な企業を選ぶというジョブ型志向が高まっている。

学情が2025年3月卒業(修了)予定の大学生・大学院生を対象に実施した調査(2023年5月12日)によると、ジョブ型採用に興味があると回答した学生は44.6%。「どちらかといえば興味がある」と答えた学生を含めると81.4%に上る。その理由として「仕事内容が明確だと、希望するキャリアを築けるかイメージがしやすい」「ジョブ型のほうが専門性を磨くことができると思う」という声が挙がっている。

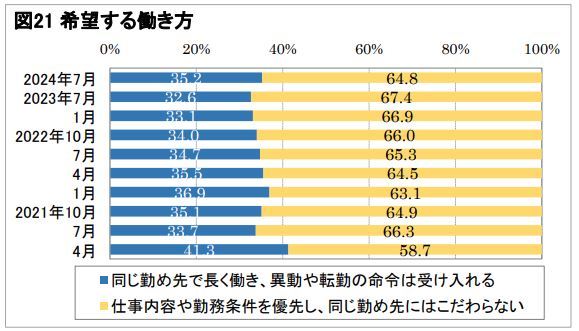

学生に限らず社会人にもジョブ型の人気は高い。

日本生産性本部の「第15回働く人の意識に関する調査」(2024年7月29日)では、ジョブ型を「仕事内容や勤務条件を優先し、同じ勤め先にはこだわらない働き方」、メンバーシップ型を「同じ勤め先で長く働き、異動や転勤の命令があった場合は受け入れる働き方」と定義。希望する働き方を聞いたところ、ジョブ型を希望する人が64.8%、メンバーシップ型が35.2%となっている。ジョブ型志向はコロナ禍の2021年7月調査以降高い傾向にある。

また、企業の側も大企業を中心に「ジョブ型雇用」を導入する企業が増えている。政府も雇用の流動化を促す「三位一体の労働市場改革」の一つとしてジョブ型雇用の導入を後押ししている。

例えば、富士通はこれまで管理職や一般社員に適用していたジョブ型人事制度を2026年度入社の新卒社員にも広げる予定だ。同社はリリースで「これまで一部の採用コースで適用していた、入社後に一人ひとりが担うジョブや職責、ジョブディスクリプション(職務記述書)をベースとした『ジョブ型人材マネジメント』に基づく採用形態へ本格的にシフトしていきます」と述べている。

内閣官房から発表された事例集「ジョブ型人事指針」(2024年8月28日)の中でも、富士通については「新卒採用でも職種や職務を限定した採用に変更する」と記されている。

日本の新卒一括採用は、前述したように就活ルールの崩壊と、年間を通して採用活動を行わざるを得ない通年化の傾向に加えて、ノースキルを前提に会社主導で異動させる方式から、本人の希望するジョブを主体とした採用・雇用へと変質しつつある。

ただし、ジョブ型雇用は働き手にとってリスクもある。

ジョブ型雇用のリスクは

一般にジョブ型雇用とは、職務に必要なスキルや資格など定義した職務記述書(ジョブディスクリプション)をベースに採用し、雇用契約を結ぶ。給与も担当するジョブで決定し、基本的に人事異動や昇進・昇格の概念がない。経験とスキルレベルに応じてポジションが決まり、それに見合った給与を支払う仕組みであるが、特定のジョブ(職務)についても、スキルが向上しなければ給与はそのままであり、給与を上げたければ常にスキルアップが求められる。

また、企業の事業再編によってジョブが失われるリスクもあり、そうなると社内公募で別の職種に異動し、一から始めるか転職するしかない。

もちろん、解雇のリスクもあり得る。最高裁が2024年4月26日に下した「職種の限定の合意がある場合、本人の同意なしに配置転換できない」とする判決(滋賀県社会福祉協議会事件)が注目を集めている。

控訴審の高裁判決では、解雇を回避する目的があれば、職種限定契約があっても配転を命じることができるとしたが、最高裁はそれを覆し、職種の変更が自身の利益になるかどうかは労働者自身が判断するべきだという判断を示した。

労働法に詳しい弁護士は、最高裁の判決の意味について「労働者の雇用の安定を損なう可能性もある。職務がなくなってしまう場合でも、労働者が同意しない限り他の職務に就かせることができないため、その場合に解雇しても有効と判断される可能性もあるのではないか」と指摘する。

また「裁判所としては、職種限定合意がある場合は、他の部署で受け入れてもいいが、どうしますかと確認するアクションが必要だと考えていると思われる。本人が行きますと言えば問題にはならないが、今回の判決の事案では本人は行きたくないと言っている。他に行く場所がなければ辞めてもらうしかないという話になるのではないか」と語る。

つまり、労働者の同意を前提とした職種限定のジョブ型雇用が広がれば最高裁の判決は大きな影響を与える可能性もある。

別の弁護士は「ジョブ型の国では、新たなジョブをつくり新規事業を推進することがあるし、それがうまくいかなければ事業から撤退し、ジョブごとなくすこともある。そうなればジョブ型の国は解雇が認められているが、日本では解雇回避努力として、別の部署に移りませんかという提案をすることになる。当然、待遇も変わる。新規事業なので年収1500万円で迎え入れた人でも、業務自体がなくなったことで、その会社の平均的賃金の年収700万円の仕事しか提案できないことも想定される。強制的に異動してもらうことができないし、本人の同意が得る必要があるが、本人がその条件に満足せず、同意しなければ会社は解雇するしかない」と語る。

つまり、ジョブ型採用になれば、職種が限定されない場合に比べて、その仕事を遂行するのが難しいと見なされれば解雇されるリスクが高まる可能性もあるのだ。また、仕事自体がなくなれば、会社も他の部署で働きますかとは提案しにくくなり、辞めざるを得なくなるケースも出てくるかもしれない。

日本企業が一気にジョブ型雇用に転換することはないにしても、ジョブ型雇用が広がれば新卒採用でも職務に必要なスキルを前提に採用する時代がくるかもしれない。

関連記事

新卒の早期退職、背景に「10年で180度変わった価値観」 辞めないOJTを探る

新卒の早期退職、背景に「10年で180度変わった価値観」 辞めないOJTを探る

新入社員の早期退職が話題だ。そのきっかけの一つに「OJT」があるだろう。10年でガラッと変わった新卒の価値観を比較しながら、辞めないOJTについて考えていく。 定年後の再雇用、賃金50%減の「妥当性」は? ”異例の判断”が下った判例から考える

定年後の再雇用、賃金50%減の「妥当性」は? ”異例の判断”が下った判例から考える

60歳の定年後、再雇用で賃金が下がるのはよく聞く話だ。再雇用社員の賃金が5〜7割下がるのが一般的だが、果たして妥当な設計なのか? ”異例の判断”が下った「名古屋自動車学校事件」の裁判例を基に考察する。 最低賃金アップの波 「価格転嫁できない」中小企業はどうなる?

最低賃金アップの波 「価格転嫁できない」中小企業はどうなる?

2024年度の最低賃金の目安は、全国平均で時給50円増となると決まった。各都道府県の動きはどうか? また、賃上げに苦しむ中小企業はどう対応するのか? 実質賃金のカラクリ 「定期昇給はムダなのか」嘆く中小企業、賃上げの実態は?

実質賃金のカラクリ 「定期昇給はムダなのか」嘆く中小企業、賃上げの実態は?

26カ月連続でマイナスだった実質賃金がプラスに転じた。しかし楽観視するには早い。中小企業の中には不満を露わにする人もいる。実質賃金のカラクリを解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング