意外な「競合」の台頭も インフルエンサーマーケティング、10年の変化:電通デジタルが読み解く、SNSマーケの最旬トピックス

連載:電通デジタルが読み解く、SNSマーケの最旬トピックス

デジタルマーケティングの世界では、大きな変化のうねりの中で日々、新たなアイデアやトレンドが生みだされ続けている。そんな中でも、特に生活者との重要なコミュニケーションの場になっているのがSNSだ。生活者の心を動かし、ブランドグロースや事業成長に寄与する施策はどんなものだろうか。また、SNSで話題になっては消えていくトピックスの中で、本当にキャッチアップするべきものをどう選別し、そしてどんな視点で解釈するべきか。日々さまざまなマーケティング施策やコンテンツに触れている、電通デジタルのメンバーがSNSマーケの最旬トピックスを解説していく。

連載第6回のテーマは、インフルエンサーマーケティングです。

SNSマーケティングの一手法としてインフルエンサーマーケティングが導入され、定着してから10年ほどが経ちます。初期と比べると、使用されるプラットフォームやユーザーの利用実態、リテラシーの変化に伴って、インフルエンサーマーケティングの実態にはいくつかの更新点がみられます。

何が変わったのか、そしてその一方で変わらない点はどういったものなのでしょうか?

インフルエンサーマーケティングの原理を概覧しつつ、日米の市場規模をはじめとする基礎的なマーケティングファクトを紹介し、プラットフォーマーやエージェンシーがこの領域でどんな取り組みを行っているのか、それぞれひも解いていきます。

インフルエンサーマーケティングの手法としての拡張性、特にその協業の深化は日に日に増しています。本稿を通じて、今後のさらなるポテンシャルを感じてもらえれば幸いです。

インフルエンサーマーケティングの現在地

インフルエンサーマーケティングの価値の源泉は「推奨」の効果にあります。『三省堂現代国語辞典』によれば、インフルエンサーは「経済・流行・価値観などに関して、多くのひとびとに強い影響を持つ人物。特に、インターネットなどのメディアを通して購買活動に大きな影響を与える人を言う」と定義されており、現代の消費行動を語る上で欠かせない存在になっていることが分かります。

自分が憧れる人、推している人、その専門性を信頼している人などからオススメされると、その商品・サービス・イベントなどに関心を抱きやすくなるという経験は誰しもが持っているでしょう。

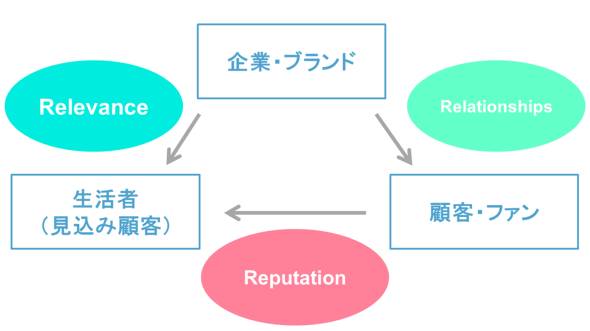

早稲田大学 商学学術院の恩藏直人教授は、ソーシャルメディア普及以降の企業と消費者の関係性をとらまえたフレームワーク「R3モデル」を提唱しました。

3つのRはそれぞれ以下のように説明されており、それを図示すると表1のようになります(参照:恩蔵直人、ADK R3プロジェクト著『R3コミュニケーション―消費者との「協働」による新しいコミュニケーションの可能性』 宣伝会議)。

- レレバンス(Relevance):消費者にとって関連性があり、自分事として捉えられる情報や体験を提供すること

- レピュテーション(Reputation):企業・ブランドの評判や信頼性を構築し、維持すること

- リレーションシップ(Relationship):消費者との長期的な関係性を構築し、深化させること

企業・ブランドが広告やPRを通じて生活者にレレバンスの高い情報を届けていく営為の重要性は変わらない一方で、リレーションシップを築きながら生活者やインフルエンサーしか醸成できないレピュテーションをどう積み上げていくのか、その手腕がより一層試されるようになっているのが現状です。

そうした動きに伴って、インフルエンサーの市場規模も拡大しています。調査によると、日本国内のソーシャルメディアマーケティング市場規模は、2020年の5971億円から2023年には1兆699億円と大台を突破し、2024年には前年比113%の1兆2038億円に到達する見込みです。2029年には、2024年比約1.8倍となり、初めて2兆円を突破して2兆1313億円になると予測されています。

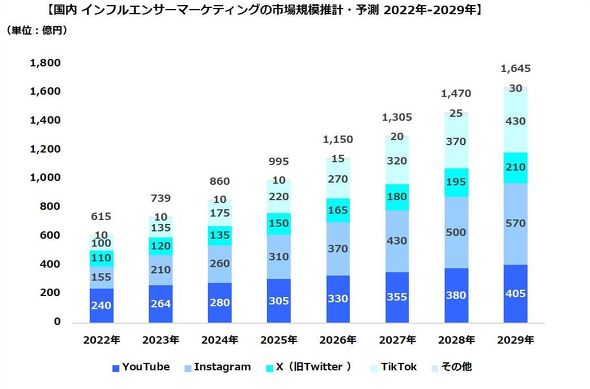

とはいえ、ソーシャルメディアマーケティング市場の内訳はほぼ大半(8〜9割)が「広告」に占められるのも事実。2024年のインフルエンサーマーケティング市場は860億円の見込みで、2029年には1645億円と5年でおおよそ倍に伸びていきます。全体に占める割合は、約7%前後で推移中です。

米国のインフルエンサーマーケティング支出は、2024年末には56.2億ドルに達すると見込まれており、ソーシャルメディア広告に費やすと予想される約764億ドルの約7.3%に当たります(参照:statista「Influencer Advertising - United States」)。

日米の市場規模には大きな差がありますが、インフルエンサーマーケティングが占める割合についてはあまり差が生じないのも興味深いところです。

なお、グローバルでみると、インフルエンサーマーケティング業界は2024年末までに約240億ドルに成長すると予測されています。調査回答者の85.8%がインフルエンサーマーケティングは効果的なマーケティング形態であると考えており、2017年の初回調査(37.0%)から大幅な増加傾向にあります。

インフルエンサーマーケティングを実施する目的としては、ユーザー生成コンテンツの作成(56%)や売り上げの創出(23%)が上位に挙げられています。これは先述のレピュテーションの議論と合致する結果です。

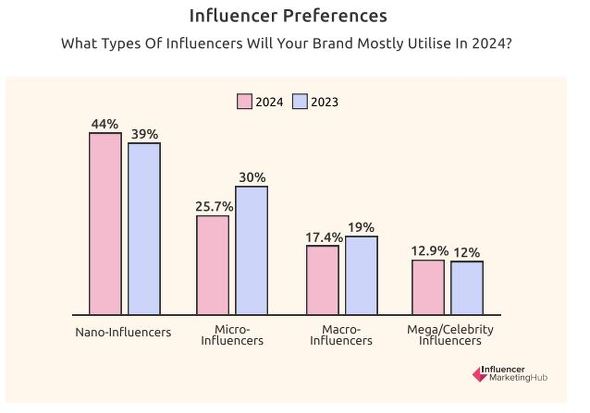

そして、高価なマクロインフルエンサー(17.4%)やセレブリティ(12.9%)よりも、小規模(ナノ:44.0%、マイクロ:25.7%)インフルエンサーとの提携を強く希望している点も注目に値します。質の側面がますます大事な意味を持つようになってきているわけで、これはこの10年ほどの変化の一つに数えられます。

プラットフォーマーによる支援・囲い込みの進行

これから先、私たちが注目しておくべきは、インフルエンサーやそれを束ねるMCN(Multi Channel Network:複数の YouTube チャンネル・クリエイターと提携し、配信などの諸活動を推進する事務所的な存在)だけでなく、インフルエンサーが活動する場そのものを提供するプラットフォーマーだといえるでしょう。実際に、プラットフォーマー各社によるインフルエンサーの支援・囲い込みの体制が進行しています。

例えば、InstagramやFacebookを運営する米Metaは、2019年の「Born on Instagramプログラム」でクリエイター教育に乗り出し、2021年には10億ドル規模のクリエイターへの投資を発表。収益化機能も導入し、2024年2月にはクリエイターとブランドのマッチングを促進するクリエイターマーケットプレイスを、日本を含む8カ国に拡大。

クリエイターとの協業を希望する企業・ブランドが、MCNやエージェンシーを介さずにつながれる仕組みを整備し、そのハードルを下げていこうとしているわけです。

また、インフルエンサーなどの投稿を広告主が代わりに広告として配信する「第三者配信=パートナーシップ広告」が好調なことも、この流れの上にある現象だと捉えられます。

TikTokの最近の動向として注視すべきなのは「TikTok Creative Challenge(TTCC)」のローンチです。ダイレクトレスポンスを目的としたパフォーマンス広告を効率良く制作するべく、TikTokクリエイターに動画制作を募って動画クリエイティブをスピーディーに量産できるというもの。クリエイターの集合知を引き出すための仕組みをプラットフォーム側が整備しているといえます。

そして2025年までに、上記TTCCなどを含めたクリエイター協業やクリエイティブTipsにまつわる機能を全て備えた「TikTok One」へと統合される予定となっているようです。

プラットフォーマーにとっても、今後どんどん伸長していくインフルエンサーマーケティングの領域をどう抑えるかが重要な事業課題になっていることが見て取れます。

こうした打ち手の効果が及ぶと、既存のインフルエンサービジネスにも中長期的な影響が生じてくると考えられます。次章でエージェンシー的な立場からどう考えるべきかをまとめてみたいと思います。

協業深化による4Pへの拡張と次世代型エージェンシーへの挑戦

個社への言及は控えますが、日本国内のインフルエンサーマーケティング事業者(エージェンシー)の決算をざっと概覧してみると、市場の成熟とプレイヤーの乱立による競争激化が起こっていることが読み取れます。前章で触れたように、エージェンシー業界の外からもコンペティターが入ってきている点も今後の展開に関連してくるでしょう。

実際に、既存領域だけでは苦しい戦いになってきていることから、決算資料に頻出するキーワードとしては「新規事業への取り組み」「既存事業の『選択と集中』」「企業統合」といったものが並びます。これまでとは異なる戦い方による成長を志向していることが伝わってきます。

とはいえ、今年はそうしたチャレンジが実を結ぶような事例が見られたのも特筆に値します。

従来的な、インフルエンサーを活用したプロモーションは当然のこと、その知見を生かして自社プロデュース商品を手掛けたり、マネタイズプラットフォームを構築したりするなど、マーケティング4P全体への広がりへ拡張していくケースが目立ちました。

YouTuberのヒカキンさんプロデュースの「みそきん」や、オムライス兄さんプロデュースの「ドヤ顔ケチャップ」は、どちらも完売し高額転売が話題となりました。知名度やキャラクターを生かした商品開発で、競合メーカーの多い領域であるにもかかわらず大ヒット商品を生み出すことに成功しています。なお「SHIBUYA109 lab.メンズトレンド大賞2024」のカフェ・グルメ部門の大賞には「みそきん」が選ばれています。

米国でも同様の動きが先行していますが、クリエイターがプロデュースする商品の開発支援に加えて、投資機能などを総合的に備えた「次世代型MCN」と呼ぶべきプレイヤーが台頭しています。

例えば米Congo Brandsは、インフルエンサーや起業家とのコラボレーションを通じて、消費者向けパッケージ商品(CPG)市場で最先端のブランドを創出しています。

代表事例の一つである「PRIME」は、インフルエンサーのKSIとLogan Paul(2024年11月時点で、2人のYouTubeの登録者数は合計約5800万人)によって設立されたスポーツドリンクブランドで、発売からわずか1年で約2億5000万ドルの売り上げを記録。2年目の2023年は12億ドルにまで成長しました(ただ2024年はやや苦戦しているとのこと)。

余談ながら、このLogan Paulはプロレス団体・WWEでチャンピオンにまで上り詰めたほか、フロイド・メイウェザーとのエキシビションマッチで世界中を沸かせました。その弟のJake Paulは11月16日にマイク・タイソンとのエキシビションマッチをNetflixなどで配信しています。

Congo Brandsが面白いのは、いわばインフルエンサー・クリエイターと共同事業体になっている点です。PRIMEの株式は、ローガン・ポールとKSIがそれぞれ20%ずつ保有し、残りをCongo Brandsが所有することで経営のコントロールを維持しているのです。

インフルエンサーからすれば、情報発信やファンダムへの訴求といった得意分野に注力しつつ、ブランド全体の舵取りをプロフェッショナルに任せられること、さらにブランドの株式を分有することで、お互いに事業にコミットメントする仕組みとしても機能することがその特徴です。

こうしたインフルエンサーブランドの「インキュベーター」、あるいは「レーベル」といった立ち位置は日本でも増えていくと予想します。ここが、インフルエンサー、MCN/エージェンシー、既存のブランドや流通各社などが携わるような、新しい坩堝(るつぼ)になっていくのではないでしょうか。

著者紹介:天野 彬(あまの あきら)

1986年生まれ。東京大学大学院学際情報学府修了(M.A.)。SNSのトレンドやマーケティング活用に関するリサーチ・コンサルティングが専門。電通デジタル プラットフォーム部門 ソーシャルプラットフォーム部 ソーシャルコネクトグループ所属。日経Think! エキスパートコメンテーター、明治学院大学社会学部非常勤講師。TikTok for Business Japan Awards 2024 Creative Category審査員。主著に『新世代のビジネスはスマホの中から生まれる―ショートムービー時代のSNSマーケティング―』(2022年、世界文化社)。その他、『情報メディア白書』(共著)、『広告白書』(共著)など。

関連記事

アルゴリズムの「発展と影響」 現代のSNSマーケをどう変える?

アルゴリズムの「発展と影響」 現代のSNSマーケをどう変える?

SNSを語る上で当たり前となった「アルゴリズム」。その歴史を読み解きながら、現代のSNSに与える影響について考えていきましょう。 「チーム友達」に学ぶ、SNSで熱狂を広げる3つのコツ

「チーム友達」に学ぶ、SNSで熱狂を広げる3つのコツ

千葉雄喜さんがリリースした楽曲「チーム友達」が大きな話題を呼んだ。SNS上では芸能人やインフルエンサーから一般人まで巻き込んだ熱狂が起こった。あの熱狂はどのようにして生まれたのか、分析していこう。 日本の映画ポスター、実は「シンプル化」している SNSで変わるプロモーション

日本の映画ポスター、実は「シンプル化」している SNSで変わるプロモーション

日本で公開される映画のポスターが、実は「シンプル化」しているのをご存じでしょうか? これまでは、あらすじや出演俳優陣の受賞歴などテキスト要素が多かったのですが、なぜこのような変化が起こっているのかというと…… BAD HOPの「解散ライブマーケティング」は何がすごかった? SNS専門家が解説

BAD HOPの「解散ライブマーケティング」は何がすごかった? SNS専門家が解説

2月9日に解散したBAD HOP、その「解散ライブ」当日までの全方位な話題喚起の波状設計は完璧でした。彼らの「解散ライブマーケティング」は何がすごかったのか、SNSの観点から分析します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング