みずほ銀行が「障害ゼロのシステム」を目指すのをやめた理由:AWS新戦略

筆者プロフィール:斎藤健二

金融・Fintechジャーナリスト。2000年よりWebメディア運営に従事し、アイティメディア社にて複数媒体の創刊編集長を務めたほか、ビジネスメディアやねとらぼなどの創刊に携わる。2023年に独立し、ネット証券やネット銀行、仮想通貨業界などのネット金融のほか、Fintech業界の取材を続けている。

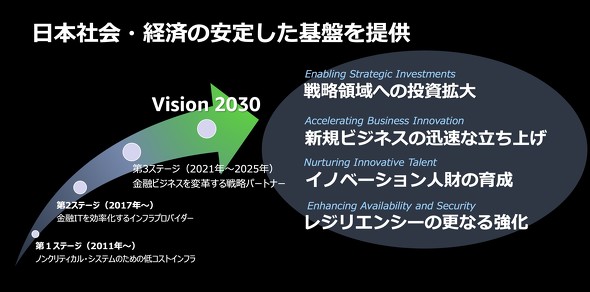

アマゾン ウェブ サービス(AWS)ジャパンは2月25日、2030年に向けた金融業界向けの新戦略「Vision2030」を発表した。「日本社会・経済の安定した基盤を提供する」と位置付け、クラウドサービスの社会インフラ化を明確に意識。これまでの「システムを止めない」から「障害は起きるものとして迅速に回復させる」へと設計思想の転換を打ち出した。

クラウドの重要性が増す中、みずほ銀行は基幹システムの一部機能をAWSに移行する取り組みをすでに開始。パブリッククラウドが金融システムの中核を担う時代に向けた動きが加速している。背景にはどのような事情があり、何を狙っているのか。

設計思想を大転換 背景に何が?

2011年に東京リージョンでサービスを開始したAWS。同社は金融戦略は段階的に変化させており、2021年に発表した「Vision2025」では「インフラプロバイダーから金融ビジネス変革の戦略パートナーへ」と掲げていた。

今回発表した「Vision2030」はさらに踏み込み、「日本社会・経済の安定した基盤を提供する」という方針を打ち出した。AWSジャパン金融事業統括本部長の鶴田規久氏は「この4〜5年の間に、規制監督当局やお客さまから、AWSが社会基盤として責任を持った対応をしてほしいという要望を多く受けてきた。アカウンタビリティ(説明責任)やトランスペアレンシー(透明性)といった部分は、次のステップに行くためにわれわれが通らなければいけない道だ」と説明する。

鶴田氏は「AWSは電気やガスと同じ。このまま広がっていくと、止まった時に莫大なインパクトをもたらす。社会的責任をちゃんと考えなさいということをよく言われる」と述べ、社会インフラとしての責任を強く意識していることを示した。

新ビジョンでは、「戦略領域への投資拡大」「新規ビジネスの迅速な立ち上げ」「イノベーション人材の育成」「レジリエンシーのさらなる強化」の4点を柱に据えた。特に生成AIを活用した開発生産性の改善や、システム障害からの迅速な回復に重点を置く。

金融情報システムセンター(FISC)の調査によると、日本の金融業界における戦略的IT投資の比率は平均で10.6%、積極的な金融機関でも20〜25%にとどまる。つまり、IT予算の75〜90%は既存システムの保守・運用に費やされている。AWSはこの比率を変え、より戦略的な領域への投資を促す環境作りを目指す。

「止まらないシステム」から「回復力のあるシステム」へ

Vision2030で注目すべき点は、システム設計思想の大きな転換だ。従来の金融システムでは「絶対に止まらない」ことを目指して巨額の投資が行われてきたが、AWSは「障害は起きるものという前提」で迅速に回復できるシステム構築を促している。

鶴田氏は「従来はシステム障害をゼロにするチャレンジをしてきたが、どんなにシステムを二重化三重化しても結局止まる時は止まる。止まらないシステムに投資してきた環境を、止まる前提に置き、裏側では自動的に回復し、エンドユーザーに迷惑をかけないシステムにシフトできれば、半分の予算でも実現できる可能性がある」と説明する。

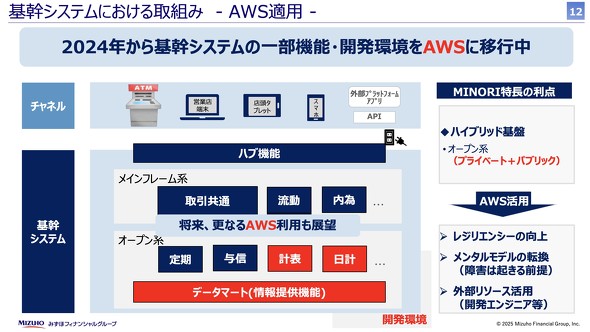

この考え方を共有するのは、みずほ銀行の山本健文副CIO(最高情報責任者)だ。「メンタルモデルの転換が重要だ。これまでメインフレームの世界では、システム障害を出さない、ゼロを目指すチャレンジをしてきた。しかしハイブリッドクラウド環境では、障害は起きるものという前提で、お客さまサービスを継続するためにどう対応できるかを考えることが非常に重要になっている」と語る。

「ファイブナイン(99.999%の可用性、年間約5分の停止時間)は全く意識していない」という鶴田氏の発言は、システム設計思想の転換を象徴するものだ。従来の「システムの稼働率」ではなく「サービスの継続性」を重視する考え方への移行を示している。

従来型の「止まらないシステム」を構築するには、極めて高い冗長性と複雑な障害対策が必要で、結果的にコスト増につながっていた。一方、クラウドベースの「耐障害性のあるシステム」では、問題が発生しても自動的に負荷を分散し、影響範囲を最小限に抑えながら迅速に回復する設計が可能になるという。

AWSは2024年10月から、障害発生時に5分以内に初期対応する「AWS Incident Detection and Response」の日本語サポートを開始した。「これは時差があるため、世界の3拠点に日本語が話せるエンジニアを数十名単位で配置し、8時間ごとに切り替わる形でサポートを実施している。クラウドベンダーで多分初めて、オンプレミスに匹敵するようなサポート体制を構築した」(鶴田氏)

金融機関の関心も高まっており、すでに複数の金融機関が同サービスを導入。クリティカルな業務領域へのクラウド活用拡大が進んでいる。

みずほ銀行の基幹システム、AWS移行への道

この新たな設計思想を体現する存在として、みずほ銀行もAWS活用を進めている。同行は2018年からAWSの調査・検討を始め、2019年に本格的な利用を開始した。現在では市場系、国際系、チャネル系、情報系など200以上のシステムでAWSを利用している。

さらに注目すべきは、基幹システム「MINORI」における取り組みだ。山本氏によれば、同行は2023年から基幹系システムの一部をAWSに移行するプロジェクトを開始。日計システム(勘定系の一部)や計表、データマート、開発環境などについて、すでに単体テストを終え、テスト後半フェーズに入っている段階だという。「2025年度中に段階的に移行していく」と山本氏は説明した。

MINORIは2019年に移行完了したシステムで、メインフレームとオープン系を組み合わせたハイブリッド環境として構築された。今回のクラウド移行は、主にそのオープン系部分を対象としている。山本氏は「オープン系基盤を今後もオンプレミスのプライベートクラウドとして確保し続けるのか考えた時に、持続性に懸念があった」と経緯を語る。

もう一つの重要な要因が人材確保の課題だ。「日本の人口減少の中でIT人材やDX人材を確保するのは難しい。自前の技術だけでやっていくのは将来的に厳しい。パブリッククラウドを使っていくことが一つの解になる」(山本氏)

みずほ銀行におけるAWS資格保有者は1300人を超えており、クラウド人材の育成も進んでいる。また、同行は「Cloud Center of Excellence(CCoE)」と呼ばれるクラウド推進の仮想組織を設立し、グループ各社のクラウド知見を共有する取り組みも行っている。

勘定系システム全体のクラウド化については、山本氏は「目指していきたいという思いはあるが、可能性はあるものの決定はしていない。中長期的には検討していきたい」と慎重な姿勢を示した。

クラウドは社会インフラへ

AWSの「Vision2030」発表は、クラウドサービスの社会的位置付けの大きな転換点となり得る。「絶対に止まらないシステム」から「障害発生を前提に迅速に回復するシステム」への設計思想の転換は、経済合理性とサービス継続性を両立させる新たなアプローチだ。

みずほ銀行が基幹系システムの一部をAWSに移行する取り組みは、この新たな設計思想の有効性を示す具体例となっている。人材不足やコスト削減だけでなく、レジリエンスの向上という観点からもクラウド活用の意義が再評価されている。

「AWSは電気やガスと同じ」という鶴田氏の言葉が示す通り、クラウドは単なるITインフラではなく、社会インフラとしての責任が求められる時代に入った。「レジリエントなシステム」という新たな設計思想は、今後の日本の金融システムをどう変えていくだろうか。

関連記事

地方中小で“進まぬDX”──伴走する地銀に立ちはだかる「4つの壁」

地方中小で“進まぬDX”──伴走する地銀に立ちはだかる「4つの壁」

人口減少と高齢化が進む地方経済。その活性化の切り札として期待されるのが、中小企業のDXだ。そして、その担い手として注目を集めているのが地域金融機関である。人材不足、資金不足、そして何より経営者の理解不足。これらの壁を乗り越え、地域金融機関は果たして夢見る未来を実現できるのか。 生成AIは銀行員に代われるか? 顧客対応、コンプラチェック――進む金融業界の活用事例

生成AIは銀行員に代われるか? 顧客対応、コンプラチェック――進む金融業界の活用事例

金融業界で、生成AIを実業務に活用する動きが本格化している。「生成AIの実装は、もはやPOC(概念実証)の段階を超えた」──そんな言葉も飛び出した、金融業界における生成AI活用事例説明会の模様をお届けする。 タクシーは3時間待ち──地方の深刻な人手不足は「むしろ勝機」 地銀9行が手を組み、何を仕掛けるのか

タクシーは3時間待ち──地方の深刻な人手不足は「むしろ勝機」 地銀9行が手を組み、何を仕掛けるのか

人手不足にあえぐ地方の中小企業を、ベンチャーとのマッチングで好転させられないか──。UB Venturesと地方銀行9行は7月3日、「地域課題解決DXコンソーシアム」を発足した。どのような取り組みを進めていくのだろうか。 日立社長が「現場作業者の働き方改革」に注目するワケ “4つの人間力”を拡張せよ

日立社長が「現場作業者の働き方改革」に注目するワケ “4つの人間力”を拡張せよ

日立製作所が現場作業者の働き方改革に注力する。 地方中小企業でも、年収アップ! DXで間接業務を9割削減、“昭和の工場”を変えた若社長の大改革

地方中小企業でも、年収アップ! DXで間接業務を9割削減、“昭和の工場”を変えた若社長の大改革

管理職の平均年齢は39歳にして平均年収は820万円と、地方製造業として高水準を誇るその企業の名前は、三共電機。会社を父から継いだ三橋進氏は、自ら業務アプリを開発するなどデジタル化を主導し、残業時間を減らしながら社員数は1.8倍、売り上げは約1.5倍に。「どうせ無理」と否定的な声が多かったという社内や、先代社長である父との“壮絶な親子喧嘩”を経て、どのように改革を進めていったのか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング