最短15分で配達 “大学生向け”の超高速配送、米Gopuffがヒットした2つの理由:グロービス経営大学院 TechMaRI 解説(1/3 ページ)

現代社会において、世界中で生産された製品が、近くの店舗や自宅で容易に手に入ることは当たり前になっている。

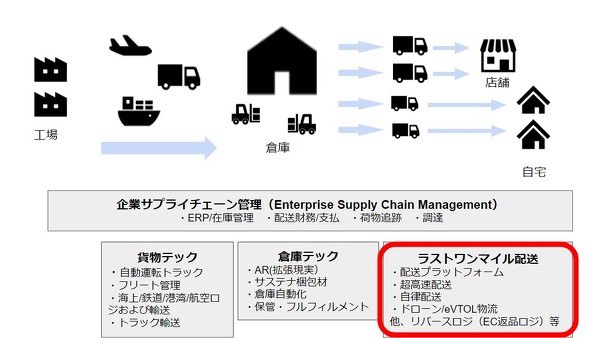

この利便性を支えるのが、高度に発達した物流網であり、中でも最寄りの物流拠点から受取人への配送を意味する「ラストワンマイル配送」は、ビジネスの進化が著しい。サプライチェーン全体の中で、ラストワンマイル配送は最終消費者である個人宅へのローカルデリバリーを手掛ける部分に該当する。

一方で、ラストワンマイル配送には多くの課題も存在する。日本の場合は、人材不足やアナログな作業が依然として残る現場DX、サステナビリティ対応の遅れなどだ。また、ECの拡大による小口配送の増加、即時需要の高まりが、物流の逼迫(ひっぱく)を加速させている。

ラストワンマイル配送に参入する企業は、主に以下の4つに分類できる。

- 配送プラットフォーム:ラストワンマイル配送を対象としたプラットフォームを運営する企業(例:Uber、United Parcel Service of America、Grab)。中でもフードデリバリー企業が近年大きく成長

- 超高速配送:食品、アルコール、医薬品、娯楽品など衝動買いや短時間配送の需要が高い取引を実現するサービスを運営する企業(例:Gopuff、Bolt、Getir)

- 自律配送:食品や飲料のECと定期購入を自動化するサービス、配送用自動運転車や配送ドロイドの開発、商業サービスを展開する企業(例:Nuro、Oxa、Coco)

- ドローン/eVTOL物流:ドローンやeVTOL(電動垂直離着陸機)のネットワークで高付加価値品や食品を迅速に配達する技術開発、商業サービスを展開する企業(例:Zipline、Wing、EHang)

本稿では、これらの分類の中でも、消費者の利便性を向上させる可能性の一つである「超高速配送」に焦点を当て、その現状と今後の展望について考察する。

「超高速配送」のカラクリ

「超高速配送」(Ultrafast Delivery、クイックコマース)という言葉は、日本では聞きなじみがないかもしれない。配送を強化したECで、配送のみを提供する配送プラットフォームとは異なり、自社で商品を仕入れて倉庫で保管し、顧客に配送する。

代表的なサービスとして米国やインドを中心に広まる「15分配送」では、注文から5分以内にピッキングと梱包を行い、10分以内に配送を完了させる。このスピード配送は、商品、倉庫、ドライバーの3つの仕組みで実現可能となる。

取り扱い商品

ECの王者Amazonのように多種多様の商品を扱うロングテール戦略では、商品が多いほど大規模な倉庫が必要でピッキングに時間がかかる。超高速配送では掲載商品を購入頻度の高い商品に絞り込む(ショートヘッド戦略)ことで、在庫管理やピッキングの効率化を図る。在庫管理や需要予測にAIを活用する企業も。

倉庫

郊外の大型倉庫ではなく、配送エリア内を網羅するようにダークストア(小規模の配送拠点)を多数分散して設置し、顧客とのラストワンマイルを短縮する。

ドライバー

マッチングの時間を削減するため、時給で拘束、あるいは直接雇用することで、ダークストアに常時スタンバイの状態を維持する。

コロナ禍で急増も、厳しい現状

このように、消費者からは見えにくいものの、超高速配送は配送プラットフォームに対して垂直統合モデルのECと言える。理論上は短時間配送が可能に見えるが、多数のダークストアの賃料や維持費、自動化への設備投資などコストは高い。一方で配送品は食料品や日用品が多いため利幅は小さい。また、競合との差別化が難しいため、多額のマーケティング費用も必要となる。

コロナ禍の影響が残る2021年には、過熱する即配ニーズを追い風に超高速配送企業が急増。2020年以降に設立された企業も多い。しかし、コロナ後には即配需要は縮小し、欧米の都市部では2022年に廃業や撤退が相次いだ。現在では、インドなどの一部地域で盛り上がりを見せている。

こうした状況の中で、米国でZ世代向けサービスとして生き残っているのがGopuff(ゴパフ)だ。超高速配送のパイオニアとして急成長し、コロナ禍で事業をグローバルに拡大。コロナ後のトレンド衰退の中、精度の高いターゲティングで現在もZ世代の支持を得ている。Gopuffのストーリーを見ていこう。

関連記事

「スタバ配送ロボ」が街を爆走!? 実はこれだけ広がっている「配送自動化」の世界

「スタバ配送ロボ」が街を爆走!? 実はこれだけ広がっている「配送自動化」の世界

人手不足にEC(ネット通販)配送量の増加、さらにトラックドライバーの労働時間を制限する2024年問題──。日本が迎える物流危機について、数年前から報道で頻繁に伝えられてきた。2025年の今、物流危機への対応は進んでいるのだろうか。 3年で「1万1000時間」の業務削減 創業103年の老舗メーカー、製造業特有の「DXの壁」をどう乗り越えた?

3年で「1万1000時間」の業務削減 創業103年の老舗メーカー、製造業特有の「DXの壁」をどう乗り越えた?

製造業のDXは進みにくい──。そんな話を聞いたことがある人も、少なくないだろう。専門性の高い業務特性、それゆえに属人化しやすい組織構造、ITリテラシーの高い人材の不足など、さまざまな要因がその背景にあると言われている。 人は増やさず年商12倍へ 「伊勢の食堂」の逆転劇に学ぶ、地方企業の“依存しない”戦い方

人は増やさず年商12倍へ 「伊勢の食堂」の逆転劇に学ぶ、地方企業の“依存しない”戦い方

伊勢神宮の参道に立つ、創業100年を超える老舗食堂「ゑびや」は、10年ほど前には経営が傾き事業縮小の危機に瀕(ひん)していたという。経営を立て直した立役者が、元ソフトバンク社員の小田島春樹氏だ。小田島氏はそんな厳しい状態をDX推進で立て直すことに成功し、2012年からの12年間で年商を12倍に成長させた。 日本人はなぜこれほどまでに「学ばない」のか 背景にある7つのバイアス

日本人はなぜこれほどまでに「学ばない」のか 背景にある7つのバイアス

学びの習慣があまりにも低い日本の就業者の心理をより詳細に分析すると、学びから遠ざかる「ラーニング・バイアス(偏った意識)」が7つ明らかになった。日本人はなぜこれほどまでに「学ばない」のか。 「プログラミング言語」は今後不要になるのか ソフトウェア開発者の業務、半分はAIで自動化可能に

「プログラミング言語」は今後不要になるのか ソフトウェア開発者の業務、半分はAIで自動化可能に

言語生成AIが持つプログラミングコードの生成能力は驚異的なものです。ソフトウェア開発における生成AIの導入は、3つの形態に分けられます。 「最初は嫌だった」──ミュージカル研修に入社3年目社員が真剣になる理由

「最初は嫌だった」──ミュージカル研修に入社3年目社員が真剣になる理由

オートモビリティサービスを提供するプレミアグループは「バリューミュージカル研修」と呼ばれるミュージカルを取り入れた研修を実施している。Z世代と呼ばれるこの世代は「失敗を恐れる」「打たれ弱い」などと言われる。人前で演技を発表したり、それを厳しく批判されたりすることにはきっと抵抗感があるだろう。そんなリスクを犯してまで行われるこの研修の狙いは? 「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイト離職」現象が、メディアで取り沙汰されている。いやいや、「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観を考える。 窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ

窓際でゲームざんまい……働かない高給取り「ウィンドウズ2000」が存在するワケ

「ウィンドウズ2000」「働かない管理職」に注目が集まっている。本記事では、働かない管理職の実態と会社に与えるリスクについて解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング