5年で「ARR100億円」突破──Sansan「Bill One」急成長の舞台裏

筆者プロフィール:斎藤健二

金融・Fintechジャーナリスト。2000年よりWebメディア運営に従事し、アイティメディア社にて複数媒体の創刊編集長を務めたほか、ビジネスメディアやねとらぼなどの創刊に携わる。2023年に独立し、ネット証券やネット銀行、仮想通貨業界などのネット金融のほか、Fintech業界の取材を続けている。

SaaS企業が憧れる「T2D3」という成長指標がある。5年で収益を72倍に伸ばす高速成長モデルで、多くの企業が目標に掲げるが達成は容易ではない。そんな「魔法の数字」をいとも簡単に超えてしまったサービスがある。Sansanの請求書管理サービス「Bill One」だ。

2020年5月の提供開始から5年足らずでARR(年間経常収益)100億円を突破した。経理DXという新たな競争の主役として注目を集める「Bill One」の成長戦略に迫る。

市場は自分でつくる ──「請求書受領」という未踏領域

渋谷サクラステージ28階に移転したSansanの本社。窓からは東京の景色が一望できる。2021年に表参道のオーバルビルから移転してきた同社は、今や国内SaaS企業の中でARR394億円(2025年5月期第3四半期時点)を誇る大手に成長した。社名を冠した名刺管理サービス「Sansan」に続き、第2の柱として急成長を遂げているのがBill Oneだ。

この「Bill One」がついにARR100億円を突破した。2020年5月の提供開始からわずか5年足らずでの達成である。SaaS企業が目標とする「T2D3」(5年で収益を72倍に伸ばす成長指標)を上回るペースの背景には何があるのか。

「新しい市場を作れたことが一番大きかった」と語るのは、Bill One事業責任者の大西勝也執行役員だ。2020年時点では「請求書受領」という市場はほぼ存在しなかった。同社が市場を創り出したと話す。

インボイス制度が始まる3年前、紙の請求書がまだ一般的だった2020年5月に同社はサービスを開始。名刺管理で培ったアナログ情報のデジタル化技術を生かし、法制度の変化を先読みした。

「当社だからできたことだ」と大西氏は強調する。請求書のデジタル化には単なるOCR技術以上の精度と仕組みが必要で、月末月初の請求書が集中する時期にも対応できる「スケーラビリティ」が重要だった。大西氏によれば「どれだけの量、ピークに対してもきちんと翌営業日までにデータを99.9%の精度で提供できる状態を担保する」ことが求められた。

Sansanの強みは、請求書をあらゆる形式で受け取れる柔軟性にもある。取引先は宛先を変えるだけで、従来と同じ方法で請求書を送ることができる。「紙で送られてきても当社が代理で受領する」という仕組みが、企業からの支持を集めた。

結果として、Bill Oneはインボイス制度導入やコロナ禍によるテレワーク推進の追い風も受け、急成長を遂げた。クラウド請求書受領サービス市場では47.0%(2023年売上高ベース)という圧倒的なシェアを獲得。競合各社の参入が相次ぐ中でも、この地位を守り続けている。

Bill One創業から成長の年表

| 時期 | 出来事 |

|---|---|

| 2020年5月 | サービス開始 |

| 2021年2月 | テレビCM展開開始 |

| 2023年10月 | インボイス制度施行 |

| 2025年2月 | ARR 101億円突破 |

| 2025年2月 | インボイスネットワーク参画企業 21.6万社 |

T2D3超えの成長を数字で検証

Bill Oneの成長スピードは、SaaS業界の理想の方程式とされるT2D3モデルをも上回る。T2D3とは「Triple, Triple, Double, Double, Double」の略で、最初の2年で収益を3倍ずつ、その後3年で2倍ずつ、計5年で72倍の成長を目指すモデルだ。多くのSaaS企業が目標に掲げるが、達成は容易ではない。

「T2D3は一つのベンチマークにしていた」と大西氏は認める。それだけに「すごく想定以上に早かったという感覚はあまりない」という。SaaS企業にとって「魔法の数字」とも言われるT2D3だが、同社では当初から意識的に追求していた目標だったことが分かる。

この急成長には代償も伴った。市場開拓の初期フェーズでは、積極的な投資戦略を取り、大規模なマーケティング支出と人材採用を実施。「サービス開始から1年未満でテレビCMを開始したことが示すように、当初は収益性よりも成長を優先した」と大西氏は明かす。一時的な赤字を容認してでもシェア獲得を優先する姿勢が、現在の高シェアにつながった。

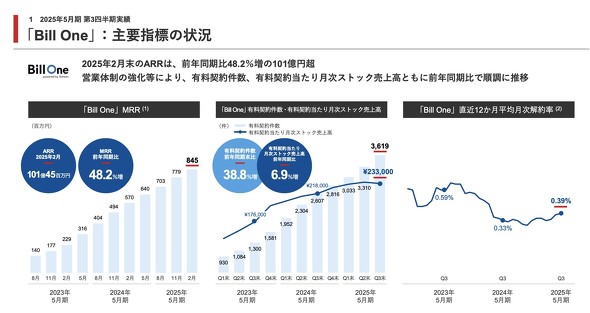

Sansanの2025年5月期第3四半期決算資料によると、Bill OneのARRは101億4500万円(2025年2月末時点)。前年同期比で48.2%増と高成長を維持している。サービス開始から5年足らずでARRが70倍以上に拡大した計算だ。

有料契約件数は3619件と前年同期比38.8%増。有料契約当たりの月次ストック売上高も同6.9%増と、顧客数と単価の両面で順調に伸びている。また直近12カ月平均月次解約率は0.39%と、1%を大きく下回る低水準を維持。顧客満足度の高さを示している。

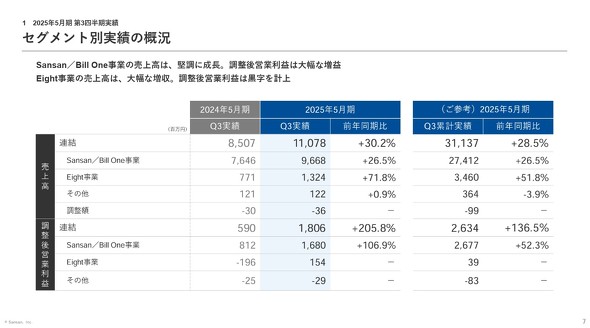

同社全体の2025年5月期第3四半期のARR成長率は26.8%増。その中でBill Oneは48.2%増と全社平均の約2倍の成長率を誇る。Bill Oneは名実ともにSansanの第二の柱に成長した。2025年5月期Q3累計の「Sansan/Bill One事業」の売上高のうち、Bill Oneは70億1700万円(前年同期比64.4%増)を占め、「Sansan」の195億3200万円に次ぐ規模になっている。

日本のSaaS企業ARRランキングではラクスが379.4億円(27.2%増)、Sansanが363.1億円(34.0%増)と上位にあるが、個別サービスとしてのBill Oneの伸び率はこれらを大きく上回る。海外の著名SaaS企業と比較しても、SlackやZoomといった成功例に匹敵する成長速度だ。特にSlackは2014年のサービス開始から約2年半でARR1億ドル(約100億円)に到達したと報じられており、Bill Oneもこれに近い成長曲線を描いている。

これほどの急成長を遂げた背景には、「新しい市場を作れた」という大西氏の言葉通り、未開拓だった請求書受領市場を自ら切り拓いた先行者利益がある。また、インボイス制度導入やコロナ禍によるテレワーク推進も追い風となった。

グローバルSaaS急成長企業比較

| 企業/サービス | ARR達成期間 | 特徴 |

|---|---|---|

| Bill One | 5年以内で100億円 | 請求書受領に特化、インボイス制度の追い風 |

| Slack | 2.5年で約100億円 | チャットツール、口コミでの爆発的普及 |

| Zoom | 8年で400億円超 | ビデオ会議、コロナ禍で急拡大 |

| Salesforce | 5年で約100億円 | CRM、クラウド黎明期の先駆者 |

成長鈍化の兆し? 拡大する顧客層と次なる戦略

驚異的な成長を続けてきたBill Oneだが、直近の決算資料を詳細に分析すると、成長には陰りも見え始めている。2025年5月期第3四半期では有料契約当たり月次ストック売上高(ARPU)が初めて前四半期より減少した。

契約件数は順調に増えているのに、なぜARPUが減少しているのか。顧客獲得の質の変化の影響が大きい。大西氏によれば「営業人員の採用、育成過程で、比較的小規模の顧客獲得が進展した」ためだという。

これまで大企業を中心に開拓してきたBill Oneだが、大企業市場の開拓が一巡するにつれ、中堅企業へのアプローチも強化し始めた。大西氏は「エンタープライズでも5%、ミッドで3%弱、スモールビジネスでは0.1%と、カバー率はまだ一桁台」と、市場開拓余地の大きさを強調する。こうした顧客層の拡大は契約件数の増加につながる一方で、平均単価の押し下げ要因ともなっている。

成長が減速する中、営業効率の向上と利益率の改善も課題となってきた。Sansanの決算資料によれば、同社全体の調整後営業利益率は2025年5月期第3四半期で16.3%と改善を見せている。Bill One単体では利益率は明らかにされていないが、これまでの赤字を許容した成長優先戦略から、持続可能な収益モデルへの移行期にあると見られる。

こうした状況下で、同社が注力するのがマルチプロダクト戦略によるクロスセルだ。Bill Oneは2024年に発表した「モデル4」で、「Bill Oneビジネスカード」に続き、「Bill One発行」「Bill One経費」といった関連サービスの展開を強化した。「当社の強みが生かせて、かつ今まで解決できていなかった領域がある」と大西氏は説明する。

このマルチプロダクト戦略は、ユースケースの提示強化にもつながっている。請求書受領という単一機能だけでなく、発行や経費精算を含めた経理業務全体の効率化という価値を提示することで、特に紙の請求書処理に慣れた企業にとって、業務変革の「大義名分」をより強固なものにできるからだ。

この「大義名分」の強化は現在、特に重要となっている。インボイス制度施行前は「いつまでに対応すべき」という明確な期限があったが、現在はその切迫感が薄れているからだ。結果として、導入検討企業の予算確保や意思決定に時間がかかる傾向が強まっている。「業務フローを変える必要がある。全社にまたがるプロセスなので、そこを大きく変えるパワーがかなりかかる」と大西氏は企業の導入ハードルを分析する。

面白いのは、大企業と中小企業でのクロスセル状況の違いだ。「エンタープライズ(大企業)よりもミッド(中堅中小企業)の方が複数サービスを導入する傾向がある」と大西氏は指摘する。大企業は部分最適を志向する傾向があるのに対し、中堅・中小企業は一つのベンダーから複合サービスを導入した方がコスト効率が良いと判断するためだという。

インボイスネットワークが切り開くB2B決済の未来

「ARR100億円は出発点にすぎない」と大西氏は語る。同氏が描く最終ゴールは、Sansanのビジョンである「ビジネスインフラになる」ことだ。その核となるのが「インボイスネットワーク」と呼ぶ構想だ。

現在、Bill Oneを介した請求書の送り手と受け手の合計は約21.6万社に達しており、年間約49兆円(2025年2月実績の年換算)の請求書がやりとりされている。しかし日本のB2B取引は約1000兆円規模とされ、開拓余地は大きい。「日本のB2Bトランザクションは900兆から1000兆円ある。もっとBill Oneが当たり前に使われる世界を作っていくための出発点だ」と大西氏は市場の巨大さを強調する。

「ネットワーク効果を働かせたい」と大西氏は意気込む。請求書の送付側にもBill Oneのアカウントを作ってもらい、企業間の取引をデジタル化することで、参加企業全体の業務効率化を図る考えだ。これにより「Bill Oneでやりとりした方が全ての企業にとってプラスであるという状態」を目指している。

具体的な取り組みの一つが、すでにリリースした「到着管理」機能だ。これは取引先からの請求書がいつ届くかをAIで予測し、届き漏れを防止するもの。大西氏は「今後は送付側へのアラート機能や、請求書と入金情報の自動突合など、企業間のやりとりをよりスムーズにする機能の開発を進める」と将来構想を明かす。

Bill Oneの成長戦略について大西氏は「3つの軸」を挙げる。第1に「利用企業数の拡大」。市場開拓余地は依然として大きく、長期的成長の基盤となる。第2に「クロスセルによる単価向上」。請求書受領だけでなく、マルチプロダクト展開をさらに進め顧客単価を高める。

そして第3の軸が「トランザクションのマネタイズ」だ。「Bill Oneビジネスカード」の利用手数料や、入金消し込みサービスでの銀行代理業など、決済そのものから収益を得るモデルも構築中だ。これは、請求書管理から一歩踏み込んで、企業間決済の流れ全体を効率化する戦略への移行を意味する。

インボイスネットワークが連携企業数を増やし、取引データが蓄積されれば、さらなる可能性も広がる。例えば、請求書発行から支払い確認、さらには与信管理や資金調達までをカバーする包括的なB2B決済プラットフォームへの発展も視野に入る。送付者と受領者をつなぐインボイスネットワークは、将来的にはB2B決済の新たな基盤として機能する可能性を秘めている。

ARR100億円を達成したBill Oneだが、今後のSaaS業界では成長率だけでなく収益性も問われる時代となった。2020年代前半の赤字成長モデルから、持続可能な収益性との両立へと舵を切る時期に来ている。T2D3に象徴される急成長フェーズから、持続可能なビジネスモデルの確立に向けた新たな局面に入ったといえるだろう。

B2B取引という巨大市場に対し、Bill Oneが描くインボイスネットワーク構想がどこまで浸透するか。Sansanの第二の柱からB2B決済のインフラへ──請求書という日常業務の変革が、企業間取引の未来図を左右しそうだ。

関連記事

オリエンタルランド「株価暴落」の謎 最高益なのに、なぜ?

オリエンタルランド「株価暴落」の謎 最高益なのに、なぜ?

東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドが4月26日、「創業65周年記念株主優待」の実施を発表した。一見すれば、節目を祝う株主への好意的な配慮に思える。だが、この「記念優待」は、苦しい経営の現実と市場の期待剥落を受けた防衛策とも受け取れる。 50代社員を“新卒と同じ給与”に……オリンパス子会社「ジョブ型移行で4割減給」は認められるか?

50代社員を“新卒と同じ給与”に……オリンパス子会社「ジョブ型移行で4割減給」は認められるか?

ジョブ型人事制度への移行に伴い、オリンパス子会社に勤める50代のベテラン社員が突如として降格され「新卒と同等の給与」となりました。企業がジョブ型を導入する場合には、こうした大幅減給をしても法的な問題は生じないのでしょうか。“非情”とも取れる降格は、どこまで認められるのでしょうか? 「管理職の燃え尽き」は、もはや経営課題だ

「管理職の燃え尽き」は、もはや経営課題だ

管理職のエンゲージメント低下が問題になっている。特に35歳未満の若手管理職や女性管理職において顕著だ。どのような解決策があるのか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング