「4万5000円以内で」とは1度も指導していない 「GIGAスクール構想」旗振り役に聞く深層:日本のデジタル教育を止めるな

教育デジタル化の大きな転換点となった「GIGAスクール構想」はなぜ必要だったのか。第1期が終わり、その評価はどうか。日本の学校がめざすデジタル活用とはどのような姿だろうか?

前編【「GIGAスクール構想」立ち上げで陣頭指揮 文科省「文教政策トップ」に聞く】に続き、審議官としてGIGAスクール構想立ち上げの陣頭指揮をとり、現在は文部科学審議官である矢野和彦氏にインタビューした。

GIGAスクール構想立ち上げ時の実情、仕様策定時の真相に迫る。聞き手はMM総研代表の関口和一氏(関口氏の発言を――としています)。

資料をもとに、じっくりとインタビューに答える矢野和彦文部科学審議官。経歴は1994年に文部省入省。2019年1月、文部科学省大臣官房審議官(初等中等教育局担当)。2021年9月に文部科学省大臣官房長。2023年8月、文部科学省初等中等教育局長、2024年7月 文部科学審議官。徳島県出身、59歳

資料をもとに、じっくりとインタビューに答える矢野和彦文部科学審議官。経歴は1994年に文部省入省。2019年1月、文部科学省大臣官房審議官(初等中等教育局担当)。2021年9月に文部科学省大臣官房長。2023年8月、文部科学省初等中等教育局長、2024年7月 文部科学審議官。徳島県出身、59歳端末価格を4万5000円に誘導した? 「全くの事実無根」

――GIGAスクール構想を進めたことは非常に良かったと思うのですが、少し疑問を持たれた部分もあったと思います。一部のメディアに「政府が端末整備補助額を1台あたり4万5000円としたことを、特定メーカーへの利益誘導をしたのではないか」という記事がでました。その辺はどうだったのでしょう。

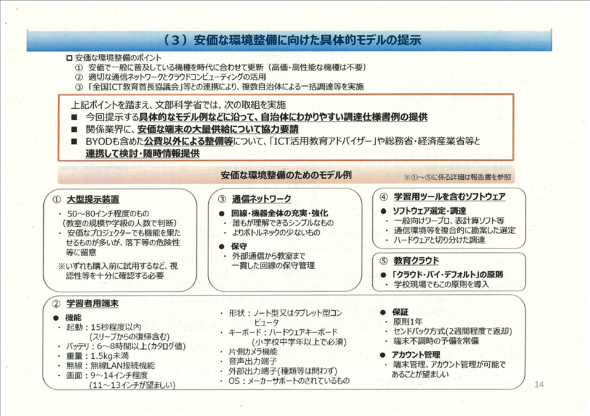

この資料をご覧ください(図5)。柴山文部科学大臣の時代、令和元年(2019年)6月に出した新時代の学びを支える先端技術活用推進方策、いわゆる「柴山学びのイノベーションプラン」です。これがGIGAスクール構想の種本であり、明確にGIGAスクール構想とは何かが記載されています。記事では、有識者が端末の仕様や価格を誘導したと書かれていましたが、事実無根であり、全く関係ありません。

(記事で名前が出た)有識者の先生方を私は知っておりますが、記事で書かれていた「特定のメーカーが有利になるように4万5000円に端末価格などの補助額を誘導した」というような話は一度もしたことがありません。文部科学省がまとめた端末の仕様や補助額の設定と、有識者の先生方は無関係です。

――そのような利益誘導が(GIGAスクール構想の前提として)あったということを文部科学省内の人が証言したというような報道でしたね。

もしそんなことを言っている人がいたら何も語る資格のない人か、単に外で眺めていた事情をよく知らない人の言い分です。

最初にGIGAスクール構想を打ち出すとき、内容を真剣に考えていたのは、省内でも私を含めて4人程度でしたし、記事であったように有識者の方々が仕様を誘導するというようなことはそもそもできません。

われわれは「1人1台環境を整える以上、数年に一度来る更新に備えないといけない」と考えました。いずれ地方自治体持ちなのか国持ちなのかという議論はあり得るし、あるいはBYOD(注)でやるべきという中教審の議論などでの指摘があるなか、数年に1度は端末更新の必要がある。

1台15万円も20万円もするPCを毎回買い替えることは「事業として継続性がない」と考えたわけです。1人1台端末でかつ持ち帰りをめざすとなると壊れる可能性も高まり、余計に端末価格は抑えたほうが良いと考えました。

当時、海外の状況を調べると300ドル程度のPCが学校向けに販売され、利用されていました。ですので(4万5000円とした価格設定は)政府施策を真剣に考えると当たり前ということです。どこかの会社に誘導するなどという話は論外で、本当に失礼な話です。

(編集注)Bring Your Own Deviceの頭文字をとった略号。私物の端末を学校に持ち込み学習に利用することを指す。

――金額が1人歩きしたようにも感じました。現場の判断で高い端末が必要であれば4万5000円分は政府が出しますよという話だったのに、それがいつの間にか4万5000円の範囲で買うという誤解が生まれたのではないでしょうか。

自治体の運用と財政の事情もあったからだと思います。文部科学省は「4万5000円以内で」という指導は1回もしていません。自治体側が事業の継続性を考えた結果ではないでしょうか。

われわれも実際に4万5000円でメンテナンスや周辺機器類を含めて整備できる範囲を調べました。すると4万5000円でひととおり買える構成もいくつかありましたね。

――なるほど。自治体が主体的に事業継続性を考えなければならないということですね。

将来的にBYODや地方自治体の予算に移行する可能性もありました。アナログ、デジタルに関係なく、原則として教材の費用は自治体か保護者負担です。行財政改革の一環で昭和60年に一般財源扱いとなり、地方交付税化されています。

にもかかわらず政府がGIGAで3人に2台分を国で予算化した理由は、当時の安倍政権の「国家の意思を示す」国策だったということです。そこにコロナ禍が重なり一気に整備が進むこととなりました。

そして「国策で」となると、定着したにもかかわらず国策で続けるのかという議論もありえます。

――しかし、そのおかげで一気に整備ができたということでもありますね。

その通りです。令和元年(2019年)の12月にGIGAスクール構想が完成します。その当時は閣議決定で4年間だったので実質的に3年間で整備する計画でした。そうこうしているうちにコロナ禍が来たのです。

整備期間が3年から1年間となった結果、1000万台近く配備された端末の更新時期が2025年頃に集中します。これはやはり健全ではないと考え、第2期は基金化して複数年予算が活用できるようにしました。廃棄を延ばせるものはできるだけ延ばしながら、更新を複数年に分散してほしいと願います。

――なるほど。ではまた第1期についてもう少しお聞きします。すでにお話もありましたが、あらためて足りなかった部分や不足していた部分、あるいは抜けていたところはあったわけですか?

数年間で整備できるように基金化したスキームでしょうか。第1期でも共同調達を推奨しましたが、補助金の交付先が全国の市町村だったため、個別調達が主となりました。1800近くある自治体ごとに、情報不足やIT調達の巧拙による整備格差が出てしまったと思います。

――そういう意味で第2期GIGAスクールでの端末更新は基金にして都道府県に置いたのですね。

都道府県での共同調達を基本にした設計です。評価は、大半の更新後(2025年度以降)となるでしょうが、前回より共同調達がかなり増えることとなります。

――他に特に改善すべき点はありますか。

Gbps級インターネット回線の整備ですね。GIGAスクール構想の「ギガ」は、インターネット回線のメガからギガという意味もあります。学校の光景が変わったといっても「使い倒す」まではいっていない。むしろ第1期後半まで、この課題が浮上しなかったということが問題だと思っています。

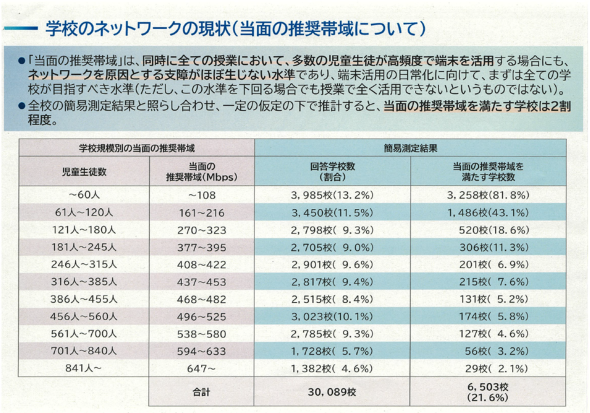

図6は、私が初等中等教育局長の時代のものです。十分な回線帯域を確保できている学校は5校に1校しかありませんでした。

ひとことで言うと「ストレスフルな端末環境(注)」では、先生は使いたくないんですよ。やっては止まり、やっては止まりでは授業にならない。

(編集注)GIGAスクール構想では、個人の端末上で個別にアプリをインストールしデータ作成するのではなく、クラウドから提供されるアプリケーションを学習に活用することを標準と考えている。例えば民間企業がSaaSを活用する際の利用感と同じく、クラウドへ高速なインターネット回線で安全にアクセスできるかなどが、使用感に大きな影響を与えると考えられる。

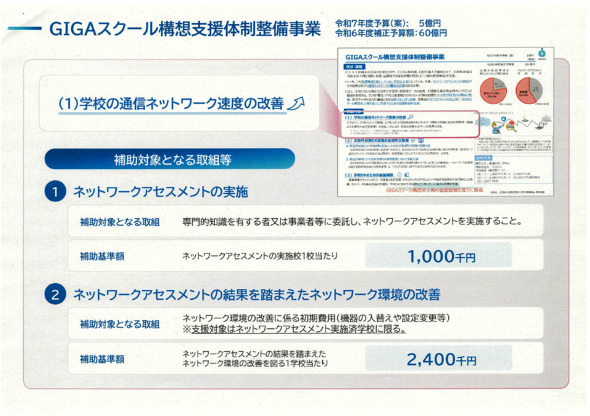

学校のネットワーク環境改善を継続的に支援しています。第1期GIGAで補助金を全校に準備していましたので、将来10Gbpsまで拡張できるネットワークが実現できると考えていました。しかし実際には全てがそうならなかった理由が2つあります。

1つ目は学校外のラストワンマイルや上流の回線整備に問題があったことです。この場合、Wi-Fiなどの学校内のネットワーク環境が整備できていても、その性能が発揮できません。

2つ目は、学校内のネットワークについても、端末の使用経験が乏しく、Wi-Fiアクセスポイントの置き場所や設定が洗練されていないなど、甘い見積もりでの工事となってしまったことです。

ですので「GIGA(Gbp級)」ネットワーク環境を、もう一度整備しましょうというのがこの事業(図7)です。

――高速インターネット回線はNTTをはじめとする通信キャリアの協力が必要ですよね。

ラストワンマイルが重要です。第1期では大手キャリアさんに「学校パッケージを作りませんか」という呼びかけをしました。当時会話できた大手キャリアさんは「地域に応じ個別相対で実施したい」という反応でした。

学校の通信価格は1Gbpsを確保しようとすると100万円程度/月を超える場合もあるなど、かなり高額だったわけです。クラウド活用の観点から帯域不足になり、活用のボトルネックと思っていましたが、一気に進んだ端末整備にネットワーク対策が追いつかなかった。

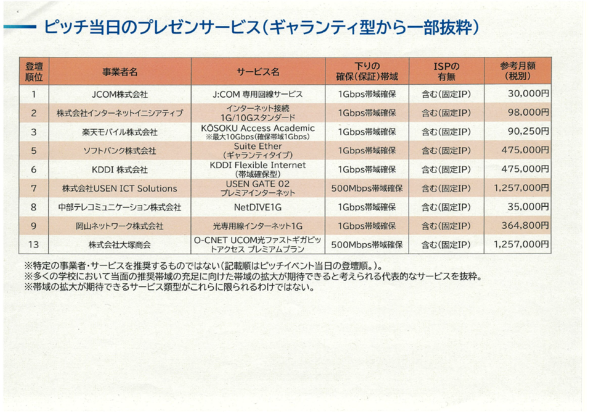

2024年の盛山大臣の時に、多くの通信サービス業界の方々に集まっていただき、何とかこの問題を改善していこうとお願いをするとともに、2025年2月に通信事業者による学校ネットワークの自治体向けピッチイベント(編集注)を開きました。

その結果がこの表(図8-1)になります。私の時代からすると信じられません。月額3万円台が出てきた。

(編集注)文部科学省が主催、デジタル庁が運営をし、2025年2月17日に実施された学校ネットワーク自治体ピッチ

――大きな変化ですね。

ギャランティー型で月額10万円を切るサービスや3万円台のものも出てきています。これならGIGAスクール構想を持続的に進められると思いました。

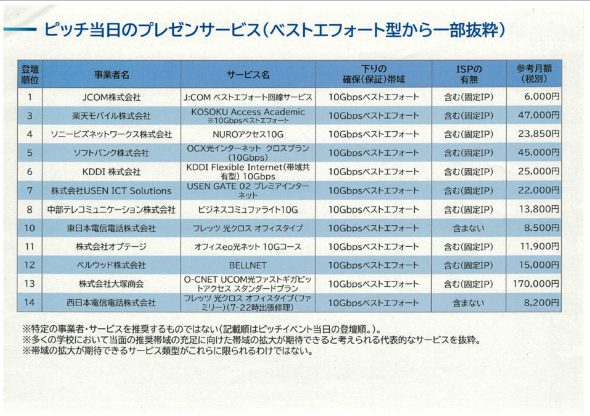

――ベストエフォート型はもっと安いですね(図8-2)。なぜ価格が大きく下がったのでしょうか?

文科省が多くの事業者さんに声をかけさせていただいたことが非常に大きいと思います。そのなかから先進的で思い切った価格を出してくれる事業者さんが出てきました。

――GIGAスクール構想当初から、災害でも学びを止めないオンライン授業の可能性は考えていたのでしょうか。通信キャリアは石川県地震での教訓などを踏まえ、衛星インターネットなどを活用したとも聞いています。

災害時の遠隔授業や支援まではあまり考えていませんでした。PCの「持ち帰り」は10年くらいはかかると考えていました。一方、例えば高校で先生が少ないような科目の授業を教育センターから配信するなど教育機会の確保はありました。その他にも海外の博物館からの中継などですね。

――デジタルならではの活用法ですね。

「体験できるなら体験した方がいい」というように学校は対面が原則だと思いますが、時間や空間を縮めることができ、学校でやりたくてもできなかったことをやれるという意味で学びを拡張するというメリットがあります。

――授業や学習などでのアプリの活用についてはいかがでしょうか。

第1期の開始時点で「デジタル教科書」と「学力調査」がキラーコンテンツだと考えていました。第2期に入り、利用実証や活用に向けた議論が徐々に深まっています。

特に、デジタル教科書は利用範囲(効果が高い範囲はどこか)と教科書検定の課題が浮上していますが、有識者会議などを通じて整理されており、活用の進展を期待します。

――データ活用の文脈で、生徒と教員から発生するデータを可視化し、学校運営に生かしていくような考えはありますか? AIの活用もあり得るでしょうか。

学校経営をデータ主導で評価することは、必ずしも良い結果を生まないのではないかと思います。日本の学校の魅力は、運動会、文化祭、さまざまな行事や部活動にも詰まっています。

効率化や合理化だけが先行してしまうと、日本の学校の魅力が失われ、子どもたちが学校をつまらないと感じ、つながりを失うリスクもあります。AI活用もガイドラインを2024年作成しましたが、まずは授業でどのように活用するかを探る段階だと思います。

――民間事業者と学校で子どもの学習などのデータを連携しながら活用するといったことは考えていますか?

難しい課題ですね。当時から学校ではよく利用されるアプリがありました。価格も安く、学校が利用しやすかったのだと思います。

ただし利用により発生するデータの主権は大変重要な観点ですね。GIGAスクールで整備したクラウド基盤上のデータ主権は利用者にあり、ポータビリティも確保されていますが、それ以外のアプリなどで知らぬ間にデータが囲い込まれるようなことがないように注意すべきだと思います。

――GIGAスクール構想で小中学生年代に1人1アカウントが整備されました。しかし高校や大学に進学時にIDや学習記録データの連続性がなく切れてしまっているような気もします。今後、日本はどういう方向に向かうでしょうか?

これも難しいところですね。理想は一気通貫ですね。そういう構想がなくはなかったんですよ。

――例えばマイナンバー連携でしょうか?

はい。例えば学校での健康診断の情報や成績をひも付けるといったアイデアが出ましたが、個人情報という部分では次元の違う議論となると思います。皆さんの理解を得るには非常に高いハードルがあるのではないでしょうか。

私見として例えば大学入試が一発勝負だけではなく、さまざまな活動をデータで評価するような構想はあってもよいと思いますが、将来の論点だと思います。

――GIGAスクール構想の狙いや課題を振り返りながら、特に端末やネットワーク選定について詳しくお話をいただきました。話題はデジタル教科書やデータ活用、それにAI活用にまで広がり、多くの読者に興味深い内容となったと思います。教育デジタル化は、1丁目1番地のネットワーク整備や端末更新から活用に向け本格的な歩みを進めていくと思います。われわれも持続性ある端末やインフラの選定、適切な活用度合や活用法など教育現場に役立つデジタル化の調査研究ができればと思っています。本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

著者情報:関口和一(せきぐち・わいち)

(株)MM総研代表取締役所長、国際大学GLOCOM客員教授

1982年一橋大学法学部卒、日本経済新聞社入社。1988年フルブライト研究員としてハーバード大学留学。1989年英文日経キャップ。1990年ワシントン支局特派員。産業部電機担当キャップを経て、1996年より編集委員を24年間務めた。2000年から15年間、論説委員として情報通信分野などの社説を執筆。日経主催の「世界デジタルサミット」「世界経営者会議」のコーディネーターを25年近く務めた。2019年株式会社MM総研の代表取締役所長に就任。2008年より国際大学GLOCOMの客員教授。この間、法政大学ビジネススクールで15年、東京大学大学院で4年、客員教授を務めた。NHK国際放送のコメンテーターやBSジャパン『NIKKEI×BS Live 7PM』のメインキャスターも兼務した。現在は一般社団法人JPCERT/CCの事業評価委員長、「CEATEC AWARD」の審査委員長、「技術経営イノベーション大賞」「テレワーク推進賞」「ジャパン・ツーリズム・アワード」の審査員などを務める。著書に『NTT 2030年世界戦略』『PC革命の旗手たち』『情報探索術』(以上日本経済新聞)、共著に『未来を創る情報通信政策』(NTT出版)、『日本の未来について話そう』(小学館)『新 入門・日本経済』(有斐閣)などがある。

関連記事

「GIGAスクール構想」立ち上げで陣頭指揮 文科省「文教政策トップ」に聞く

「GIGAスクール構想」立ち上げで陣頭指揮 文科省「文教政策トップ」に聞く

教育デジタル化の大きな転換点となった「GIGAスクール構想」はなぜ必要だったのか。審議官としてGIGAスクール構想立ち上げの陣頭指揮をとり、現在は文部科学審議官である矢野和彦氏に、MM総研代表の関口和一氏がインタビューで迫る。 「教育のデジタル化」を阻むものは? 「紙に回帰」議論が見落とす、日本と北欧の違い

「教育のデジタル化」を阻むものは? 「紙に回帰」議論が見落とす、日本と北欧の違い

OECD(経済協力開発機構)教育スキル局就学前学校教育課(PISA担当)の担当者にインタビュー。教育のデジタル化を巡る国際的な動向、デジタルと学力との関連性について掘り下げた。 ソニー平井元CEOが語る「リーダーの心得5カ条」 若くして昇進した人は要注意

ソニー平井元CEOが語る「リーダーの心得5カ条」 若くして昇進した人は要注意

ソニーグループを再生させた平井一夫元社長兼CEOが自ら実践し、体験を通じて会得したビジネスリーダーに必要な要件とは? 教育のデジタル化、日本は遅れている? AI活用と「教員の理解不足」に課題アリ

教育のデジタル化、日本は遅れている? AI活用と「教員の理解不足」に課題アリ

OECD教育スキル局就学前学校教育課(PISA担当)の小原ベルファリゆり氏へのインタビュー後編では、日本の教育のデジタル化の国際的な評価や、AI活用など教育デジタル化の今後の展望について掘り下げていく。 「デジタル教科書はよくない」は本当か? 現場のリアルから考えるICT教育の是非

「デジタル教科書はよくない」は本当か? 現場のリアルから考えるICT教育の是非

学力低下を理由に、デジタル教科書を廃止する政策に変更したスウェーデンの動きに焦点を当て、学校のアナログ回帰を支持するような論調が増えている。MM総研が実施した海外を含む取材や調査を通じ「教育アナログ回帰論」が、日本の子どもたちにとって妥当なのか検証していく。 シャオミ「リアル店舗」に注力 副社長が明かすイオンモール川口出店のワケ

シャオミ「リアル店舗」に注力 副社長が明かすイオンモール川口出店のワケ

小米技術日本(シャオミ・ジャパン)は4月5日、国内2店舗目となる直営店「Xiaomi Store イオンモール川口店」をグランドオープンした。3月にはイオンモール浦和美園店にも同様にXiaomi Storeを開店させるなど、出店を加速している。その狙いは何か。同社の取締役副社長鄭彦(テイ・ゲン)氏に聞いた。 就活生の注目企業 3位「Sky」、2位「アクセンチュア」、1位は?

就活生の注目企業 3位「Sky」、2位「アクセンチュア」、1位は?

大企業を中心に初任給を大幅に引き上げるニュースが相次ぐ中、2026年卒の就活生はどんな企業に注目しているのか? OpenWork(東京都渋谷区)が調査結果を発表した。 「NECのイベント」に富士通社員も登壇 オープンイノベーションに本腰を入れたワケ

「NECのイベント」に富士通社員も登壇 オープンイノベーションに本腰を入れたワケ

NECが、オープンイノベーションに本腰を入れている。NEC Open Innovation Nightには富士通の社員も登壇。同社の取り組みの真意に迫る。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング