“一刻を争う電話”なのに、応答率7割未満→94%に! アソビューのコンタクトセンター改革

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2025夏 開催決定!

【開催期間】2025年7月9日(水)〜8月6日(水)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】住信SBIネット銀行はカスタマーサポート

分野において、フルクラウド型コンタクトセンターや生成AIによる自動応答などをいち早く取り入れ、急成長する事業を支えてきた。今までの取り組みと成果、生成AI時代におけるカスタマーサポートの今後の展望について推進者が解説する。

レジャー予約サービス「アソビュー!」を運営するアソビューは、全国1万以上の事業者と提携し、累計会員数1500万人を超えるプラットフォームを展開している。しかし、事業の急成長とともに、ある深刻な課題に直面していた。

特に夏休みやゴールデンウイークの繁忙期には、問い合わせが通常の2.5〜3倍に跳ね上がる。しかも、その内容は「今まさに水族館の入口にいるんだけど、チケットの使い方が分からない」「これから遊園地に入場するところで、予約の確認ができない」といった、一刻を争うものも多かった。

こうした課題を解決すべく、同社は2023年5月に電話自動応答システム「IVRy」(アイブリー)を導入。現在では電話問い合わせの自動化率70%超、応答率94%、コスト半減という驚異的な成果を達成している。どのような改革を実行していったのか? アソビュー プラットフォームカンパニー カスタマーサービス部 部長の日比野理人氏に聞いた。

「急ぎの問い合わせ」があるのに、応答率は7割未満──どう改革した?

アソビューが直面していた課題は、単なる問い合わせ増加だけではなかった。

「シーズンによる繁忙の波が非常に大きいのが、私たちのサービスの特徴です。最大の山は夏の7月、8月で、次がゴールデンウイーク。この極めて短い期間に、お客さまの利用が集中します」(日比野氏、以下同)

問題は、その予測の難しさにあった。事業自体が年間1.3〜1.5倍のペースで成長を続ける中、季節変動も加わり、適切な人員配置が極めて困難だった。コールセンターは外注で運営していたが、繁忙期には慣れない人員を大量にアサインし、閑散期には他業務に振り分けるという綱渡りの運用を強いられていた。

これにより、IVRy導入前の繁忙期の電話応答率は、目標が80%であるに対し、70%を維持することさえ困難な状況に陥っていた。

特に深刻だったのは、レジャー施設特有の「急ぎ」の問い合わせへの対応だ。

「私たちのサービスは、お客さまが実際にレジャー施設を訪れて楽しむためのものです。旅行と同じように、その場その時でしか体験できない。だからこそ、お客さまからの問い合わせに『3日間お待ちください』『1週間後にお返事します』というわけにはいきません。返事が遅れれば、せっかくの楽しい時間が台無しになり、お客さまを困らせてしまいます」

さらに、コスト面でも深刻な問題を抱えていた。メールに対し、電話対応1件当たりの対応は2倍のコストがかかる。しかし、サービスの特性上、「急ぎ」の問い合わせが多いため、電話での問い合わせが多くなりやすい。

そんな複雑に絡んだ課題を解決すべく、アソビューでは「電話自動応答化」の検討に乗り出したのだ。

「もしかしたら使えるかも」から始まった導入 初月で自動化率50%達成

IVRy導入のきっかけは、意外なところから生まれた。日比野氏によると、もともとは別部門でIVRyの導入を検討していたところ、「もしかしたらコールセンター側で使えるんじゃないか」という発想から導入検討が始まったという。

導入当初は30%程度の自動化を目標にしていたが、1カ月目でそれを上回る50%の自動化率を達成した。この予想を大きく上回る結果に、本格導入を決定した。

「FAQ→チャットbot→メール→電話」全体設計の中でのIVRy活用

ではアソビューは、いかにして問い合わせ対応の状況を大幅に改善したのだろうか。

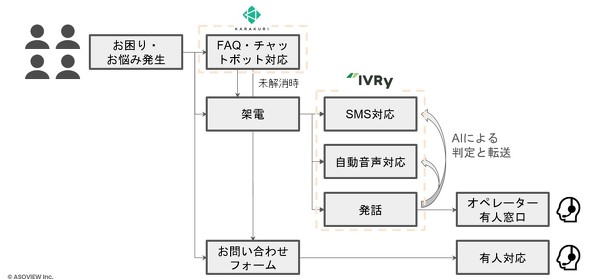

「お困りやお悩みが発生した時、まずFAQやチャットbotを用意しています。それでも解決しない場合、お客さまは電話するか、問い合わせフォームからメールを送るかを選択します。メールは引き続き全て有人対応ですが、電話にIVRyを入れることで、この部分を自動化しました」

以前は電話をかけると100%有人オペレーターにつながっていたが、IVRy導入後は、パスワード再設定の案内やSMSでのFAQ送信など、さまざまな自動対応を行い、最終的に人でないと対応できないものだけがオペレーターに転送される仕組みを構築した。

「現在は、架電のうち70%がIVRy内で解消しています。つまり、有人の問い合わせに回ってくるのは、残りの30%だけ。導入から2年で、100%有人対応していたものが、30%まで減少したのです」

データドリブンな運用体制で、改善を進めていく

導入後の改善は着実に進んだ。どの問い合わせに何パーセントの人が集まっているかをモニタリングし、多くの人が選択している問い合わせはさらに細分化。一方で、あまり使われていない問い合わせは削除する、といった改善を重ねていった。

「問い合わせの電話をかけた時、音声案内が長すぎるとイラッとしてしまいますよね。自動応答で選べる問い合わせの数を増やしすぎると、お客さまにご不便をかけてしまう可能性が高いんです。このため、お客さまの負担にならない範囲で、効果的な音声ガイダンスを設計したいと思っています。

例えば『チケットの購入については1番を、ログインについては2番を、決済については3番を、その他のお問い合わせは4番を押してください』といった案内を、どういう順番で、どれくらいの長さで流すか。データを見ながら最適化していきました」

AIによる音声認識で"その他"も自動化へ

現在、アソビューではさらなる問い合わせ対応の改善を進めている。2025年4月から、IVRyの新サービスであるAI音声認識機能「音声認識Q&A」を導入したのだ。これまで「その他」を選択されたことでオペレーターに転送されていた問い合わせのうち、20%をさらに自動化することに成功した。

「音声ガイダンスで『その他のお問い合わせは4番を』と案内すると、実際の問い合わせの内容にかかわらず、多くの方がこの番号を選んでしまいます。以前はそのままオペレーターに転送していましたが、音声認識Q&Aの導入以降は、AIが『どのようなご用件でしょうか』と音声で聞き取り内容を判断しています」

「例えば『予約の確認がしたい』という内容なら、自動で予約確認の方法をご案内する。AIが人でないと対応できない内容だけを振り分け、オペレーターに転送する仕組みです」

電話オペレーターへの転送数が、大幅に削減

IVRy導入は、外注先のコールセンターとの関係性にも大きな変化をもたらした。電話の本数が減ったことで、オペレーターの負担が軽減され、より複雑な問い合わせに集中できるようになったのだ。

「以前は100%人で受けていて、応答率が70%という状況でした。しかし今は人が受ける割合が30%になったので、リソースの準備やオペレーターも前よりは高品質な形でそろえられるようになってきています」

また、入電数とメールの比率にも大きな変化が見られた。導入前はメールと電話の問い合わせ比率はおよそ1:1だったが、現在も入電数で見ると1:1で変わらない。しかし、IVRyで70%が自動対応されるため、実際のオペレーター転送数で見ると、メール3:電話1の比率になっているという。電話対応とメール対応では、1件当たりのコストが2倍違った、という話を振り返ると、大幅にコストダウンできていることも分かるだろう。

顧客は「問い合わせしたい」わけじゃない

興味深いのは、これだけの自動化を進めても、顧客からのクレームがほとんどなかったことだ。日比野氏は、顧客視点での価値を次のように説明する。

「まず、忘れないようにしておきたいのは、お客さまは『問い合わせ』をしたいわけじゃないということです。そもそも、自分で疑問を解決でき、問い合わせせずに済むような仕組みづくりが必要だと考えています。その点、IVRyを活用すれば、自動応答を使って解決策をSMSを送信できる。これは、私たち会社側だけでなく、お客さまにとっても負担が少ないと思っています」

IVRyが実施した調査によると、顧客が電話で不満に感じるポイントは「つながらない」「保留が長い」「たらい回しにされる」といった点だ。自動応答により、顧客が自分で解決できる手段を提供することは、むしろ顧客満足度の向上につながるという。

「番号を押す」から「話して解決」へ レジャー業界全体のCSも視野に

今後の展望について、日比野氏は2つの方向性を示した。まず、IVRyと協働して、より自然な音声対話の実現を目指していく。

「将来的には、AIが必要な情報を聞き取り、人間のオペレーターと話しているのと変わらない体験でお悩みを解決できるようにしたいです」

すでに導入している音声認識Q&A機能では、通話データからAIが新たなQ&Aを生成・推薦する機能も実装されている。使えば使うほど、AIが学習して対応できる範囲が広がっていく仕組みだ。

さらに大きな構想として、レジャー業界全体へのサポートサービス展開も視野に入れる。

「水族館や遊園地、動物園といった施設の多くは、専門のコールセンターや電話対応の専任スタッフを配置する余裕がありません。受付の方が他の業務と兼務していたり、そもそも電話対応自体が負担になっているという施設も多いんです。アソビューは既に大規模なカスタマーサポート体制を持っていますので、こうした施設の電話対応を私たちがお預かりして、共通のFAQはアソビューで対応し、施設固有の問い合わせだけを転送する。そんなレジャー業界全体を支えるカスタマーサポートサービスを提供していきたいと考えています」

具体的には、チケットに関する問い合わせはアソビューのサポートデスクで対応し、施設固有のイベント情報などは該当施設に転送するといった仕組みを想定している。各レジャー施設への問い合わせの何割かは共通する内容であり、それらを集約することで、業界全体の効率化に貢献できると考えている。

デジタル化の先にある「人にしかできない価値」を追求する

アソビューの事例は、単なるコスト削減や効率化の成功事例ではない。急成長するサービスが直面する課題を、テクノロジーと人の協働で解決し、顧客体験の向上につなげた好例と言えるだろう。

日比野氏は最後にこう語った。

「データを見ながら改善施策を繰り返すことで、ここまでの結果を出せました。でも重要なのは、自動化そのものが目的ではないということ。お客さまが本当に困っているときに、すぐに解決できる仕組みを作ること。そして、本当に人でないと対応できない複雑な問い合わせには、しっかりと人が向き合えるようにすること。その両立が大切だと考えています」

レジャー予約という、顧客の「楽しみ」に直結するサービスだからこそ、問い合わせ対応の質は事業の生命線となる。アソビューの取り組みは、デジタル化と人的サービスの最適なバランスを模索する多くの企業にとって、貴重な示唆を与えてくれるだろう。

この記事を読んだ方に CX向上に資するVOCの生かし方

住信SBIネット銀行はカスタマーサポート分野において、フルクラウド型コンタクトセンターや生成AIによる自動応答などをいち早く取り入れることで急成長する事業を支えてきた。今までの取り組みと成果、生成AI時代におけるカスタマーサポートの今後の展望について推進者が解説する。

- 講演「住信SBIネット銀行が実現したコンタクトセンター改革」

- イベント「ITmedia デジタル戦略EXPO 2025夏」

- 2025年7月9日(水)〜8月6日(水)

- こちらから無料登録してご視聴ください

- 主催:ITmedia ビジネスオンライン

関連記事

カインズのコンタクトセンター改革 「投資したのに効果ナシ」から脱却できたワケ

カインズのコンタクトセンター改革 「投資したのに効果ナシ」から脱却できたワケ

コンタクトセンター部門の業務改善のため、カインズではCRMとクラウドPBXを導入。これで状況が好転する──と思いきや、実は期待していたほどの成果が出なかった。なぜなのか? 突き詰めるとそこには「人と組織」の問題が、大きく横たわっていた。 金融機関のコンタクトセンターでAIを「効果的に、かつ安全に」使うには? 2つの注意点

金融機関のコンタクトセンターでAIを「効果的に、かつ安全に」使うには? 2つの注意点

金融機関にとって、顧客との接点をいかに最適化するかは競争力維持の鍵と言っても過言ではない。具体的にどのような取り組みが効果的なのだろうか。最新のAI活用トレンドと金融業界における実践事例を確認する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング