唯一無二のアイテムをデジタル化 NFTとは何か?(3/3 ページ)

ビットコインのように数えられるものではなく、唯一無二ものものをブロックチェーン上で取り扱うNFTが、盛り上がりつつある。NFTとはどのようなものでどんな例があり、どんな可能性があるのだろうか?

リアルな財と紐付いたNFTを発行して管理する

こうしたデジタルデータの所有権証明だけでなく、NFTの活用はリアルな財にも広がろうとしている。

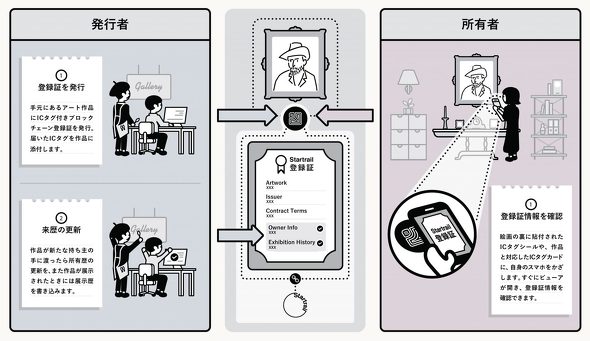

スタートバーンが提供するStatrailは、絵画作品の所有者をブロックチェーン上にNFTとして記録しようという試みだ。

「アートの世界も、これまで紙の証明書があったりなかったりしていた。世界の流通作品の40−50%が贋作(がんさく)といわれる中で、真作の所有者の証明をしようというサービスだ」(太田氏)

同社は絵画に貼り付けるICタグを販売する。絵画にそのICタグを貼り付け、ICタグのIDと、ブロックチェーン上に発行されたNFTのトークンIDをひも付ける。技術的にはイーサリアムのブロックチェーン上にERC721という規格に準拠した形で、NFTが発行される、このトークン(NFT)の所有者は絵画の所有者であるとみなされる形だ。実際には、ユーザーはブロックチェーンを実際に触ったり秘密鍵を管理したりする必要はない。第三者の秘密鍵管理サービスを使い、そこにIDとパスワードでログインすることで、ブロックチェーンの理解がなくても、NFTを管理できる仕組みになっている。

この仕組みを使い、その絵画作品の現在の所有者が誰なのか、どんな所有者の手を渡ってきたのかを、確認できるようにしている。ICタグを読み取るだけで、そうした来歴が確認できる。来歴は、公開設定によって閲覧できるユーザーを限定できる仕組みも盛り込んでいる。

デジタルコンテンツだけでなく、リアルな財にNFTが使われることのメリットは何か。太田氏は、管理コストが低下し流通が促進されることだと話す。「権利の管理にはコストがかかるので、価値の低いものはコストに見合わず、その結果流通してこなかった。ブロックチェーンを使い仲介コストが下がると、一般の人が書いたイラストでも財として流通できるようになるかもしれない」

不動産や自動車などの財の所有者が、現在どう管理されているかを考えるとイメージしやすい。不動産であれば法務局に、誰が所有者かという登記を行うことで、管理が行われている。自動車であれば運輸局に登録し、ナンバープレートが発行される。内部の管理はデジタルのデータベースで行われているが、登録や所有者の証明は紙ベースで、大変なコストが掛かっているのが分かる。

不動産や自動車ならば、これだけのコストをかけても所有者を明確にする価値があるが、もっと低価格なものは、登記や登録といった仕組みを使うことが難しかった。しかし実際の財とひも付いたNFTを発行し、それをブロックチェーン上に記録することで、安価に所有者の登録や移転の管理が可能になる。NFTが熱い注目を浴びている背景には、こうした仕組みの現実性が次第に高まってきたことがあるのだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

絵画などアートの証明をブロックチェーンで スタートバーンがサービス開始

絵画などアートの証明をブロックチェーンで スタートバーンがサービス開始

ブロックチェーンの利用用途として以前から言われていたのが、土地やモノなどの所有者の情報を記録して、簡単に所有者を証明したり、所有権の移転を容易にするというものだ。このたび、国内のスタートアップであるスタートバーンは、絵画などアートのためのブロックチェーン証明書発行サービスを開始した。 マインクラフトで利用できるNFT、コインチェックが自社マーケットプレイスで取り扱い目指す

マインクラフトで利用できるNFT、コインチェックが自社マーケットプレイスで取り扱い目指す

コインチェックは9月9日、2020年度内のサービス開始を予定している「NFTマーケットプレイス」にて、人気ゲーム「マインクラフト」で利用できるNFTの取り扱いを目指すと発表した。シンガポールのEnjin Pteと連携し、同社の「Enjin Platform」を通じて発行されたマインクラフト向けNFTを扱う。 IEO、DApps……ブロックチェーン技術、あなたはどれだけ理解している?

IEO、DApps……ブロックチェーン技術、あなたはどれだけ理解している?

技術の進化が早く、それを取り巻く制度も流動的なブロックチェーン。次々と新しい関連用語が登場していることが、理解を難しくしている。「マイニング」については約半数が認知・理解していたが、「ステーキング」や「STO」「NFT」などはほとんど知られていない。 既存の銀行を破壊する? 最近話題のDeFiとは

既存の銀行を破壊する? 最近話題のDeFiとは

この数カ月、暗号資産業界で話題なのがDeFiだ。DeFiは「ディーファイ」と読み、Decentralized Finance、分散型金融の略。銀行など、従来の金融分野のサービスを、ブロックチェーンとその上で動くプログラムで実現するものとされている。 光のDeFi、闇のDeFi 1週間で14億円を手にした”寿司”スワップの芸術的手法

光のDeFi、闇のDeFi 1週間で14億円を手にした”寿司”スワップの芸術的手法

暗号資産において2020年のトピックは分散型金融(DeFi)だ。夏以降、DeFi関連のトークンが急速な盛り上がりを見せ、DeFiに費やされる資金も急速に増加している。一方で、この盛り上がりで思い出すのは、17年に大ブームを巻き起こしたICO(イニシャル・コイン・オファリング)だ。1週間で、コピーしてトークンを売り出し、売り抜けるという、芸術的な手法を取ったスシ(寿司)スワップを例に、DeFiのブームの光と闇を探る。