「ハガキのデザイン」で市民の行動が変化、なぜ? 福井市のナッジ施策が光る“がん検診”の工夫とは:ナッジで変わる人・まち・企業

福井市は、低迷する大腸がん検診の受診率を上げるため、受診勧奨ハガキのデザインにナッジの考えを応用。果たして、どんなデザインのハガキが最も受診率が高まったのでしょうか――。

昨今、行政の現場では「ナッジ」(nudge)と呼ばれる行動経済学の考えを生かした政策手法が注目を集めています。

ナッジとは「そっと後押しする」という意味で、強制したり、禁止したりするのではなく、人々が自発的によりよい行動を取れるように手助けする手法です。

福井市では、低迷する大腸がん検診の受診率を上げるため、受診勧奨ハガキのデザインにナッジの考えを応用。複数案作成したハガキを実際に市民に送付し、どのデザインが最も受診率が高まるかを検証しました。

この取り組みは、環境省と行動経済学会が実施する「令和6年度べストナッジ賞コンテスト」で最高賞となる環境大臣賞(べストナッジ賞)を受賞するなど、高い評価を得ました。

果たして、どんなデザインのハガキが最も受診率が高まったのでしょうか――。回答は、福井市 総合政策課 主査の梅田佳孝さん。

Q.取り組みの概要と始めた経緯は?

この取り組みは、2023年2〜7月の約半年間をかけて、受診勧奨ハガキへのナッジデザインを検討したものです。同年11月から実際に住民の方々にハガキを送付し、市民の協力を得ながら受診率の違いを比較検証しました。

県内において、大腸がんは特に罹患(りかん)率が高いというデータがあり、早期発見・早期治療のための有効な予防策として、厚生労働省は1年に一度の検診受診を推奨していました。

さらに、近年のコロナ禍による受診控えが影響し、福井市民の検診受診率は大きく低下していました(令和元年度:25.8%、2年度:20.2%、3年度:21.2%)。

この傾向は全国的にも確認されており、同省は受診控えが健康に及ぼす中長期的な悪影響の可能性について指摘しています。

以上のように、大腸がん検診の受診率の向上は、がんの早期発見・治療による住民の健康増進に効果的であり、社会的意義が特に高い取り組みであることから、ナッジを活用した受診率の向上施策に取り組むこととしました。

Q.どんな変化や効果があった?

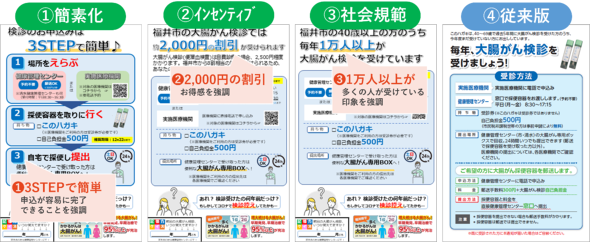

今回の取り組みでは、4種類の受診勧奨ハガキを作成しました。

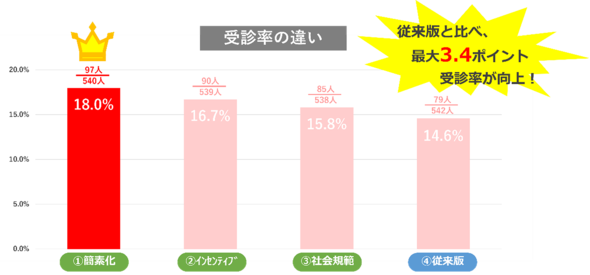

ナッジの効果を検証するため、3種類のナッジ版ハガキと1種類の従来版ハガキとを受診対象者に無作為に送り分け、どの程度受診率に差異が生じるかを明らかにする「ランダム化比較試験」を実施しました。

最も受診率が高かったハガキは?

私たちの事前の予想では、【2. インセンティブ】によって2000円の割引というお得感が強調されると人は反応しやすいのではないかと考えていました。ですが、結果は【1. 簡素化】のハガキを受け取った対象者の受診率が最も高まる結果となりました。

なぜ、簡素化が効果的なナッジとなり得たのかに関連して、2017年にナッジ理論でノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラーと共著者のキャス・サンスティーンは、著書『NUDGE 実践 行動経済学 完全版』(日経BP)の中で、次のように述べています。

本書に書かれていることを一つだけ覚えておくとしたら、これがよい。人になにかをするようにうながしたいのであれば、それを簡単にできるようにすること。「Make It Easy」だ。

今回の検証からは、複数のナッジの中でも特に「簡素化」に大きな行動変容効果が示されました。また、3種類のナッジ版ハガキの受診率は、いずれも従来版ハガキを上回る結果となり、ナッジの有用性についても改めて確認できました。

Q.最もこだわったポイント、大変だったポイントは?

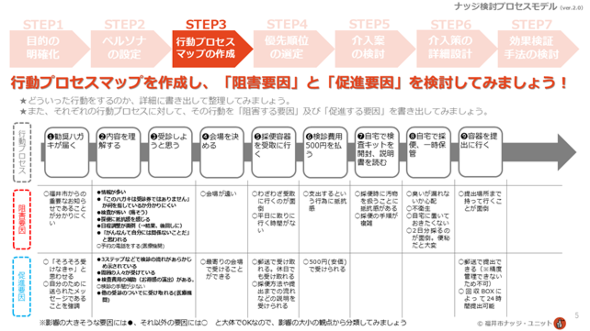

この取り組みを成功させるためのポイントは、「なぜ住民は大腸がん検診を受診しないのか?」について、いかに解像度を高めて要因を洗い出していくかだと思っていました。

そこで、今回の検討にあたっては、まず「マーケティング手法に基づく課題分析」(ペルソナの設定)や「行動プロセスマップの作成」により、受診に至るまでの行動の阻害要因と促進要因の洗い出しを行いました。

Q.要した期間、人手、コストは?

今回の取り組みは、2023年2月から7月までの約半年間にわたり、計4回の担当者ワークショップの中で検討したものです。1回あたりのワークショップは90分程度で、大腸がん検診担当者2人と、庁内のナッジ推進を担う若手職員有志チーム「福井市ナッジ・ユニット」2人――の計4人が参加し、アイデア出しなどを行いました。

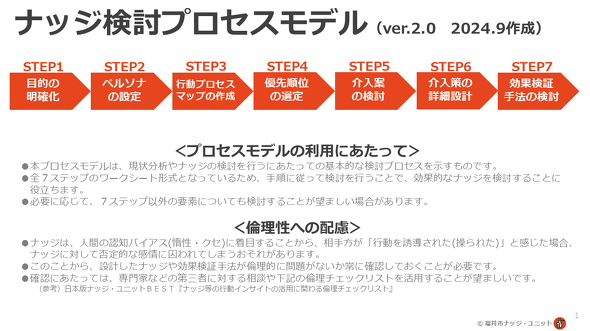

この検討時に役に立ったのが、自作の「ナッジ検討プロセスモデル」で、ナッジの検討を行うにあたっての基本的な検討プロセスを示すものです。全7ステップのワークシート形式となっているため、手順に従って検討を行うことで、効果的なナッジを検討することに役立ちます。

今回は、このナッジ検討プロセスモデルが検討チームの羅針盤となり、進むべき方向性をはっきりと見据えながら、効果的かつ効率的に検討を進めることができました。

Q.今後は?

福井市ナッジ・ユニットでは、「行動科学の力で 社会をより豊かに――。」をミッションに掲げ、ナッジなどの行動科学の手法を公共政策において活用することを推進しています。ユニットの主な活動として、庁内各所属から寄せられたナッジ相談に伴走支援を行いながら、ナッジの業務への取り入れ方についてアドバイスしています。

本格的にチームを結成した2023年度以降、毎年10所属以上の相談対応を行ってきました。2025年度は、さらに高いレベルでのナッジ導入を図るため、ナッジを研究する大学との共同研究なども行っていく予定です。

ナッジ活用の取り組みを通じて、職員が問題の理解の仕方を再定義し、これまでになかった新たな政策を創造する「デザイン視点」を養えるよう、これからも活動を継続させていきたいです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「車で来ないで」と言わずに渋滞を減らす 川崎市が試みたユニークな発信とは?

「車で来ないで」と言わずに渋滞を減らす 川崎市が試みたユニークな発信とは?

川崎市は2024年の年末、正月用の買い出しで大混雑する市場の渋滞緩和を目的に、ナッジを生かしたユニークなメッセージを発信しました。その効果とは――。 自転車と歩行者の衝突をゼロに 東京・狛江市が編み出したユニークな解決策とは?

自転車と歩行者の衝突をゼロに 東京・狛江市が編み出したユニークな解決策とは?

東京都狛江市では、駅前で歩行者と自転車の衝突事故をなくすため、自転車の利用者に「おしチャリ」を促そうとナッジの手法を取り入れました。その結果、どのような効果がうまれたのでしょうか? 「実際の詐欺に近い状況を」――横浜市が仕掛けた“注意喚起チラシ”の内容がすごかった

「実際の詐欺に近い状況を」――横浜市が仕掛けた“注意喚起チラシ”の内容がすごかった

高齢者を狙った特殊詐欺が増える中、横浜市がナッジの理論を生かした注意喚起を行い、話題となりました。ただ単に「注意してください」と訴えるのではなく、より関心を引くために加えた、ある工夫とは? 「買い物かご」で消費者の声を可視化 店舗と顧客をつなぐ新たな“コミュニケーション”の効果は?

「買い物かご」で消費者の声を可視化 店舗と顧客をつなぐ新たな“コミュニケーション”の効果は?

店舗と来店客をつなぐ新たなコミュニケーションの試みとして実施された「買い物カゴ投票」。サステナブルな消費行動の促進を狙いとしたこの取り組みは、売り上げの増加という意外な効果ももたらしました。 男性の育休取得率、3年で9割達成 千葉市が生かした「逆転の発想」とは?

男性の育休取得率、3年で9割達成 千葉市が生かした「逆転の発想」とは?

千葉市の男性育休取得率は平成28(2016)年度、12.6%(国基準)と低迷していましたが、ある取り組みを実行した結果、3年後には取得率が92.3%へと一気に上がりました。一体、どのような取り組みを進めたのでしょうか。